Aides à la pierre : peur sur le Fnap

Un rapport d'information présenté début juillet par le sénateur Jean-Baptiste Blanc tire la sonnette d'alarme sur la situation financière catastrophique du fonds national des aides à la pierre (Fnap). Sans un apport budgétaire massif, il pourrait en effet ne plus pouvoir remplir sa mission en faveur du logement social dès l'année prochaine.

Essentiel à la production de logements HLM, le fonds national des aides à la pierre (Fnap) serait aujourd’hui au bord de la rupture financière, affirme un rapport fait au nom de la commission des finances et présenté au Sénat début juillet par le sénateur (LR) du Vaucluse Jean-Baptiste Blanc.

Créé en 2016, le Fnap a été pensé comme une solution pour simplifier et pérenniser le financement des aides directes à la construction de logements sociaux. Avant lui, deux circuits distincts coexistaient : l'État d'un côté, et les bailleurs sociaux de l'autre, avec des stratégies parfois divergentes. L'objectif était de réunir l'État, les bailleurs et les collectivités territoriales au sein d'une seule instance pour définir une politique cohérente. Et de fait, cette unification a été une réussite, saluée par l'ensemble des parties prenantes pour le dialogue renforcé qu'elle a permis.

Cependant, une promesse clé n'a jamais été tenue : celle d'un financement paritaire, c'est-à-dire équilibré, entre l'État et les bailleurs. Dès 2018, l'État s'est ainsi retiré du financement direct du Fnap. C'est Action Logement qui a comblé ce vide jusqu'en 2024. Mais aujourd'hui, cette source est tarie...

Une trésorerie à sec dès 2026

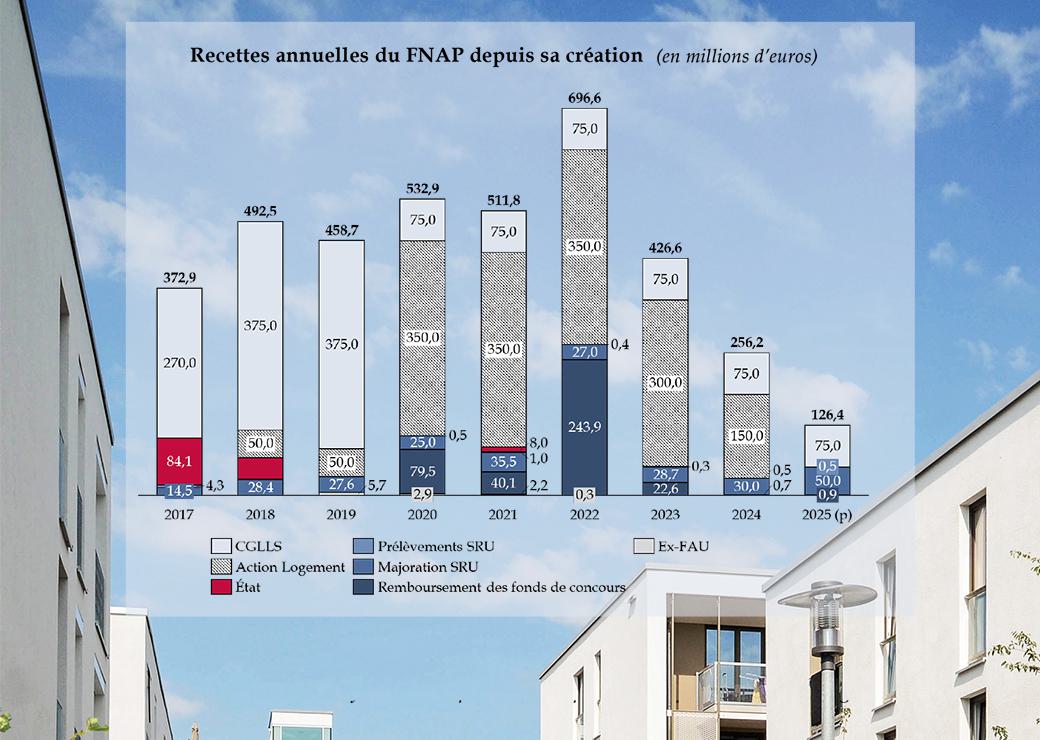

… et la situation serait alarmante. En 2025, les recettes du Fnap n'atteignent que 126,4 millions d'euros, soit deux fois moins que l'an dernier et trois fois moins qu'à sa création. Le fonds ne peut fonctionner que grâce à sa trésorerie existante, mais cette solution n'est pas viable à long terme. "Avec un niveau de charge constant estimé à 300 millions d'euros, ce schéma de financement ne pourra pas être reconduit en 2026 si les recettes ne sont pas rehaussées", pointe le rapport. Autrement dit, sans nouveaux financements, le Fnap sera incapable de faire face à ses engagements.

Cette crise de financement survient alors que la demande de logements sociaux n'a jamais été aussi forte. En juin 2024, on comptait 2,7 millions de demandes non satisfaites, un chiffre en hausse de 31,5% par rapport à 2016. Pourtant, le nombre de logements sociaux agréés (c'est-à-dire financés) a chuté de 30,5% depuis 2016, avec seulement 85.381 unités en 2024. Une situation accentuée par la "réduction de loyer de solidarité" (RLS), qui grève les fonds propres des bailleurs, et les lourdes obligations de rénovation énergétique des 1,8 million de HLM classés E, F ou G.

De plus, le Fnap est confronté à une accumulation d'engagements de dépenses non encore réglés, appelés "restes à payer", qui s'élevaient à 2,5 milliards d'euros fin 2024. Le rapport souligne une inefficacité à réduire ces montants, en partie due à des annulations croissantes d'opérations.

Des pistes pour un avenir incertain

Face à l'urgence, un groupe de travail a été mis en place pour réfléchir à l'avenir du Fnap. Si l'idée de supprimer le fonds a été évoquée, le rapporteur la rejette : "La suppression du Fnap n’aurait pas grand intérêt pour les finances publiques. Son action est en effet déjà portée, à titre gracieux, par la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages. Il n’y aurait donc aucun effet bénéfique à une réinternalisation des missions du fonds."

Le scénario privilégié est le maintien du Fnap, mais cela nécessite un retour de l'État parmi les financeurs directs. "Il apparaît difficile de maintenir une trajectoire ambitieuse de construction de logements sociaux sans que le pilier budgétaire ne revienne durablement", écrit le sénateur.

Le conseil d'administration du Fnap a voté en faveur d'un scénario ambitieux, proposant un budget annuel de 525 millions d'euros dès 2026, dont 100 millions proviendraient de l'État, pour financer 100.000 logements neufs et rénover 30.000 logements par an. Le rapporteur, cependant, se montre plus mesuré face aux contraintes budgétaires du pays, suggérant un objectif de 250 millions d'euros de recettes pour 2026, répartis entre l'État et les bailleurs sociaux via une négociation.

Au-delà de l'urgence de 2026, une réflexion plus large est nécessaire pour pérenniser la politique du logement social après 2027 et atteindre l'objectif de 120.000 logements produits par an. Cette réflexion devra aborder des sujets sensibles comme la politique des loyers, la réduction de la RLS, l’efficacité des dépenses fiscales en faveur du logement social, ou encore l’exploitation des fonds européens.

Renforcer la gouvernance locale

Le rapport souligne également la nécessité d'améliorer la territorialisation des aides. Bien que le Fnap s'appuie sur les besoins locaux, le pilotage reste fortement centralisé par l'État. Les recommandations incluent de simplifier les procédures de délégation des aides aux collectivités locales, jugées plus efficaces, et d'améliorer le suivi des fonds dans ces territoires. De plus, une harmonisation et une fusion à moyen terme des trois zonages actuels de tension immobilière (A/B/C, TLV, I/II/III) sont jugées essentielles pour mieux adapter les aides aux réalités locales.

Enfin, le rapport insiste sur la vocation essentielle du Fnap à soutenir la production de logements très sociaux (PLAI), destinés aux ménages les plus précaires. Ces opérations, souvent peu rentables, dépendent massivement des subventions du Fonds. Le Fnap est également appelé à encourager la construction de logements de petite surface et la reconversion des grands logements, en adéquation avec l'évolution de la demande.