L’Insee se penche sur l’emploi et les revenus des indépendants

L’Insee a présenté mercredi 21 mai la mise à jour quinquennale de son étude sur l’emploi et les revenus des indépendants. Une population très hétérogène, souligne l’Institut de la statistique, qui inclut aussi bien les agriculteurs que les professions libérales et au sein de laquelle les micro-entrepreneurs ont pris ces dernières années une place prépondérante.

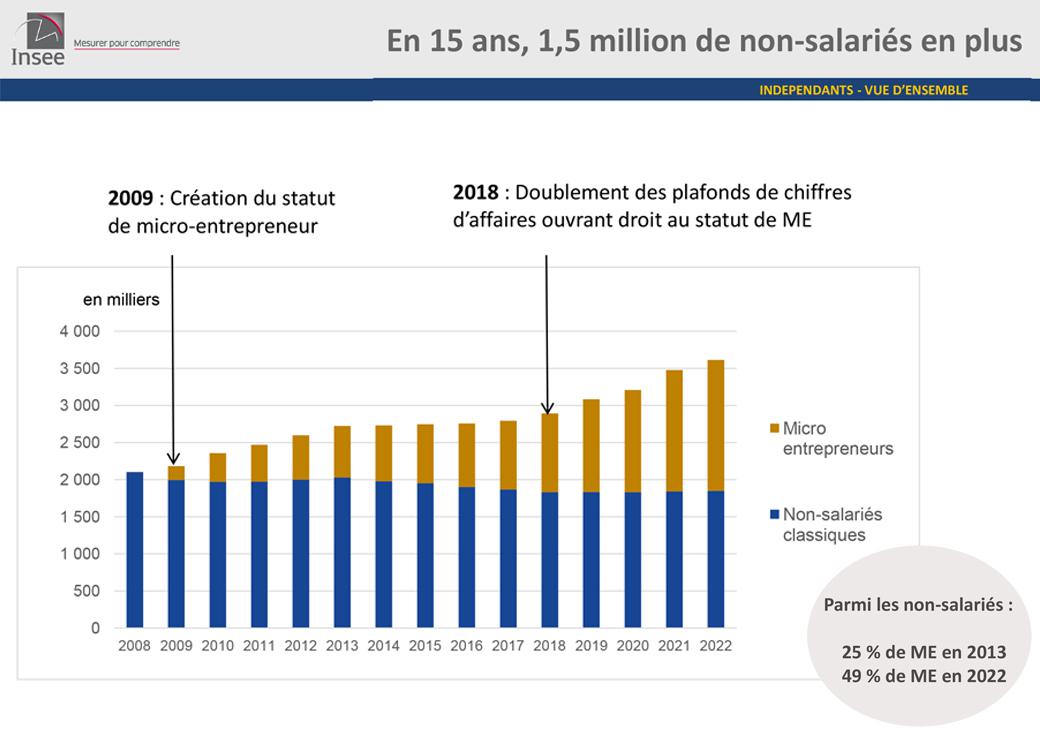

© Insee, bases Non-salariés 2009-2022

Si tous les indépendants ont en commun l’absence de lien de subordination et de contrat de travail, ils ne sont néanmoins pas à l’abri d’être dans un lien de domination, voire de dépendance, vis-à-vis de leurs donneurs d’ordres. C’est par ce rappel liminaire que les représentants de l’Insee ont introduit la présentation de l’étude sur l’emploi et les revenus des indépendants présentée le 21 mai. Si l’emploi des indépendants progresse globalement depuis 15 ans, c’est essentiellement à la création du statut de micro-entrepreneur qu’on le doit. Fin 2022, ils étaient 4,4 millions d’indépendants en France, dont 4 millions exerçant une activité non salariée (1,8 million en qualité de micro-entrepreneur). Et parmi ceux-ci, 400.000 sont des agriculteurs.

Alors que le nombre de salariés a diminué en France depuis 2000, celui des travailleurs indépendants est clairement reparti à la hausse en lien avec la création en 2009 du statut d’autoentrepreneur - requalifié en micro-entrepreneur fin 2014 - dont les effectifs ont bondi. Entre 2008 et 2022, l’Insee relève 1,5 million d’indépendants supplémentaires, en grande partie des micro-entrepreneurs qui représentent en 2022 près de la moitié des indépendants contre à peine un quart en 2013. Le nombre de micro-entrepreneurs a ainsi plus que doublé dans les services de transports incluant les VTC (+147%), les services aux entreprises et services mixtes (+132%) et les services aux particuliers hors santé (+104%). Au sein de cette population, l’Insee souligne que les femmes restent minoritaires et représentent 41% des effectifs non agricoles et 24% des effectifs agricoles en 2022. Ils sont également plus jeunes en moyenne que les "non-salariés classiques".

Des indépendants qui peuvent être "dominés", voire "dépendants"

S’agissant des revenus, l’étude de l’Insee montre qu’en 2022, 11% de ces travailleurs indépendants (hors agriculture) n’ont pas dégagé de revenus, notamment dans les secteurs de l’immobilier et des arts et spectacles. Tous secteurs confondus, les micro-entrepreneurs perçoivent en moyenne 670 euros par mois en 2022, quand les non-salariés classiques gagnent six fois plus (4.030 euros par mois en moyenne). L’Insee relève à ce titre que l’activité de micro-entrepreneur s’avère souvent être une activité d’appoint qui n’exclut pas l’exercice d’une activité salariée par ailleurs (31% contre 9% chez les non-salariés classiques). A l’autre extrémité du spectre, 10% des non-salariés de la santé et des services aux entreprises ou services mixtes gagnent plus de 12.000 euros par mois. L’Insee s’est également penché sur la nature des liens qui unissent ces indépendants avec leurs clients : 25% d’entre eux déclarent être économiquement dominés (50% de leur activité dépend d’un seul partenaire économique) quand 12% se disent même "économiquement dépendants". La moitié de ceux qui se disent "dominés" exercent dans les secteurs des services aux entreprises, services mixtes et dans le secteur agricole et 11% d’entre eux sont en lien avec une plateforme. Les "dépendants" se retrouvent dans ces mêmes secteurs avec une "surreprésentation" des transports types taxis, VTC, coursiers ou encore livreurs.

Dans ce contexte de développement du travail indépendant, comment les jeunes s’intègrent-ils dans le marché du travail ? En 2003, relève l’Insee, 3% des jeunes sortis de formation initiale depuis 1 à 4 ans étaient indépendants ; en 2023, ils étaient 7%. On les retrouve dans les professions libérales (24%), les professions intermédiaires de santé (16%), chez les commerçants (14%) ou encore dans les métiers de l’artisanat (12%). La moitié de ces jeunes indépendants ont un niveau Bac+5, contre environ 30% chez les salariés et chez 41% d’entre eux, un parent au moins qui relève d’une classe d’emploi supérieure. S’agissant des conditions de travail, ils sont 45% à travailler plus de 40h par semaine. Enfin, l’Insee note un boom du non-salariat dans le secteur culturel ces dernières années. Les trois quarts des jeunes concernés y exercent alors sous le statut de micro-entrepreneur.

Les exploitants agricoles vivent plus souvent sous le seuil de pauvreté que le reste de la population SI les exploitants agricoles affichent en moyenne un niveau de revenu annuel moyen identique en 2020 à l’ensemble de la population (27.500 euros), les disparités au sein même de cette catégorie tempèrent cet aperçu : 10% des plus aisés ont des revenus jusqu’à 4,5 fois plus élevés que les 10% les plus modestes, souligne l’Insee. En 2020, près de 18% des agriculteurs vivent sous le seuil de pauvreté contre 14,4% de l’ensemble de la population française. Là encore, l’Institut relève de grandes disparités suivant que les conjoints sont eux-aussi agriculteurs ou non. Dans le premier cas de figure, ils sont ainsi 22% à vivre sous le seuil de pauvreté alors que ce chiffre tombe à 10,5% lorsque le conjoint exerce une autre activité rémunérée. Un niveau d’études plus élevé assure également des revenus plus élevés en moyenne, de même que la pluriactivité assure un niveau de vie moyen plus élevé. |