CPF : le recours aux dotations volontaires reste ponctuel

Après avoir dressé la liste des freins au développement de la dotation "volontaire" au compte personnel de formation (CPF), le Céreq propose dans une étude des pistes susceptibles de donner un nouvel élan à ce dispositif méconnu.

© Céreq et Adobe stock

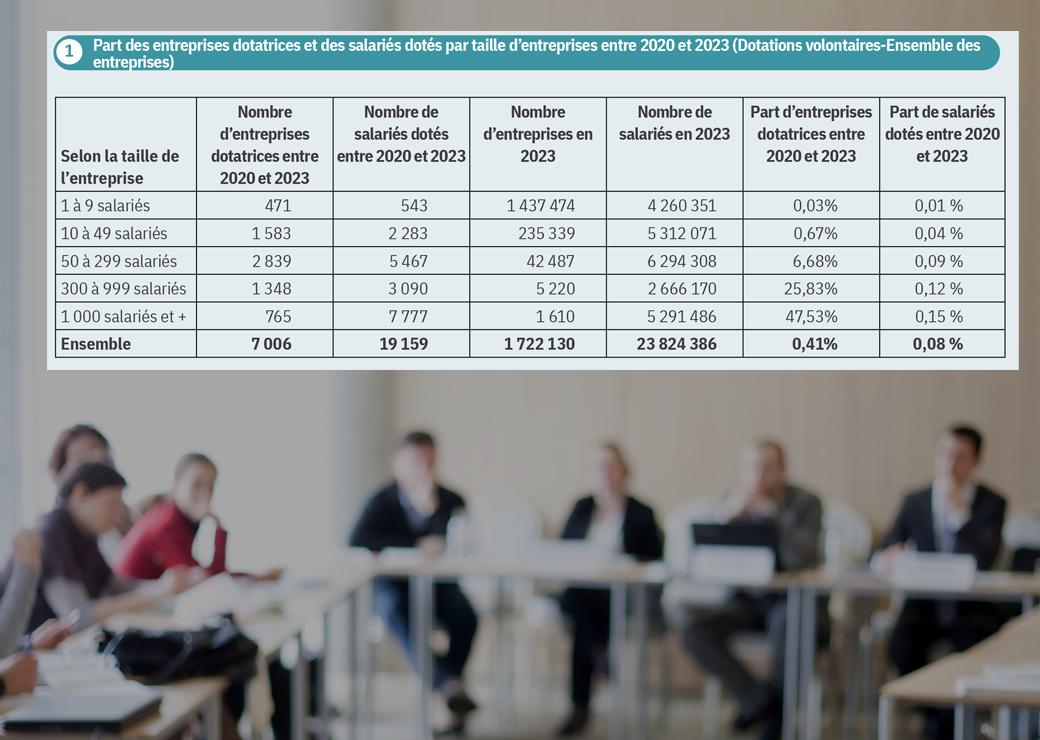

Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications (Céreq) s’est penché sur les dotations volontaires des employeurs sur le compte personnel de formation (CPF) de leurs salariés. Un dispositif qui vise à contribuer à la coconstruction des parcours de formation et qui reste, à ce jour, très peu utilisé. Selon l’étude du Céreq, seules 2,3% des entreprises de plus de 10 salariés y ont déjà eu recours. Un constat qui a amené le centre de recherches à s’intéresser aux freins qui bloquent son développement ainsi qu’aux leviers susceptibles de changer la donne. Initié en 2020, cette possibilité offerte aux employeurs d’abonder le CPF de leurs employés a été conçue comme un outil stratégique "au service de la gestion des compétences". Reste, selon la Caisse des Dépôts qui assure la gestion du CPF, que seulement une entreprise sur 1.000 parmi les entreprises de plus de 10 salariés y a eu recours sur la période 2020-2023. Un chiffre faible qui "laisse entrevoir de potentiels progrès dans les années à venir", estime le Céreq.

Si son usage reste encore modeste, certaines conditions préalables semblent pourtant le favoriser. L’étude relève que plus les entreprises sont grandes, plus elles sont susceptibles de recourir aux dotations volontaires. Certains secteurs d’activités offrent également un terreau plus favorable, notamment ceux où la formation continue des salariés est mieux prise en compte d’une manière générale : soit la banque-assurance, l’industrie manufacturière ou encore la production d’énergie. Le Céreq note par exemple que la part des entreprises "dotatrices" s’élève à 7% lorsque celles-ci ont des taux d’accompagnement à la formation supérieur à 63%, contre 2,3% en moyenne pour l’ensemble des entreprises. L’étude souligne en parallèle que "ces entreprises se distinguent également par une répartition plus équitable de la formation entre les différentes catégories socioprofessionnelles", même si ces dotations volontaires bénéficient prioritairement aux cadres. Enfin, les entreprises adeptes de ces dotations volontaires ont généralement des programmes de formation écrits, voire disposent de leurs propres centres de formation.

Des freins et des leviers d’action

S’agissant des usages, le Céreq en distingue quatre : le premier concerne les PME du secteur médicosocial ou éducatif (21% du total) pour lesquelles le dispositif s’inscrit dans une démarche de gestion des compétences liée à l’activité même de la structure. La dotation volontaire est alors mobilisée comme un levier complémentaire pour financer des formations parfois jugées trop longues ou trop coûteuses pour être prises en charge dans le cadre d’un plan de développement des compétences ; dans 25% des cas, le recours au dispositif est le fait d’établissements pour lesquels il s’agit de répondre à des demandes individuelles ponctuelles à l’initiative du salarié ; dans près de 30% des cas il s’agit d’entreprises de grande taille dans les secteurs de l’industrie ou de la banque-assurance qui constituent "une environnement favorable à la formation continue" ; enfin, un quart des entreprises en ont un recours limité, "peu ciblé en termes de spécialités". Face à ce constat, l’étude identifie plusieurs freins au développement du dispositif. Le premier est indéniablement le manque d’information : 71% des entreprises l’invoquent, a fortiori les entreprises de moins de 10 salariés. Le manque d’initiative des salariés est également pointé, tout comme les contraintes budgétaires des entreprises ou encore l’absence de besoins de formation des entreprises elles-mêmes.

Le Céreq propose en réponse à ces constats plusieurs leviers d’action pour dépasser ce recours "ponctuel" aux dotations volontaires. En premier lieu, il conviendrait de renforcer l’accompagnement des entreprises en favorisant la circulation de l’information. Le Céreq juge à ce propos nécessaire un soutien plus appuyé des Opco tout en saluant le rôle des réseaux d’entreprises qui favorisent indéniablement le partage de bonnes pratiques. Un autre enjeu consiste à clarifier le champ des formations éligibles, ainsi qu’à développer des espaces de coconstruction des projets professionnels, tels que les entretiens professionnels entre employeur et salarié.