Handicap, autonomie : les disparités territoriales dans l’attribution des aides ne sont pas que le fait des départements

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), la prestation de compensation du handicap (PCH) et l’aide sociale à l’hébergement (ASH) sont les prestations pour lesquelles les écarts entre départements sont les plus importants. Dans un rapport de près de 800 pages, les Inspections générales des finances et des affaires sociales analysent en détail ces disparités, en quantifiant la part liée aux caractéristiques des populations et des territoires. Et recommandent de renforcer le cadrage national, l’harmonisation des pratiques d’évaluation, les contrôles et la lutte contre la fraude pour réduire les écarts qui ne peuvent être expliqués.

Publié le 16 juillet 2025, un rapport des Inspections générales des finances et des affaires sociales (IGF-Igas) fournit une analyse détaillée des écarts territoriaux dans l’attribution de cinq aides sociales légales de soutien à l’autonomie : l’allocation adulte handicapé (AAH, minimum social financé par l’État), l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH, aide monétaire sans conditions de ressources financée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie), la prestation de compensation du handicap (PCH) et l’allocation personnalisée d’autonomie (PCH et APA, prestations en nature attribuées dans le cadre de plans d’aide personnalisés, financées par les départements avec des concours de la CNSA) et l’aide sociale à l’hébergement (ASH, aide du département sous conditions de ressources avec des conditions plus restrictives pour les personnes âgées que pour les personnes handicapées).

Ces cinq prestations représentaient 30 milliards d’euros en 2023, soit 1% du PIB, selon les Inspections qui spécifient que cette dépense est supportée à 42% par les départements, à 38% par l’État et à 20% par la CNSA. Du fait notamment de l’extension législative récente des droits (déconjugalisation de l’AAH et PCH "psy"), les dépenses ont augmenté plus rapidement ces dernières années dans le champ du handicap (de l’ordre de 7,5% par an) que dans le champ des personnes âgées (+2,9% par an pour l’APA et baisse de 1% pour l’ASH-PA), indiquent les inspecteurs.

Des disparités plus fortes sur la PCH, l’AEEH et l’ASH

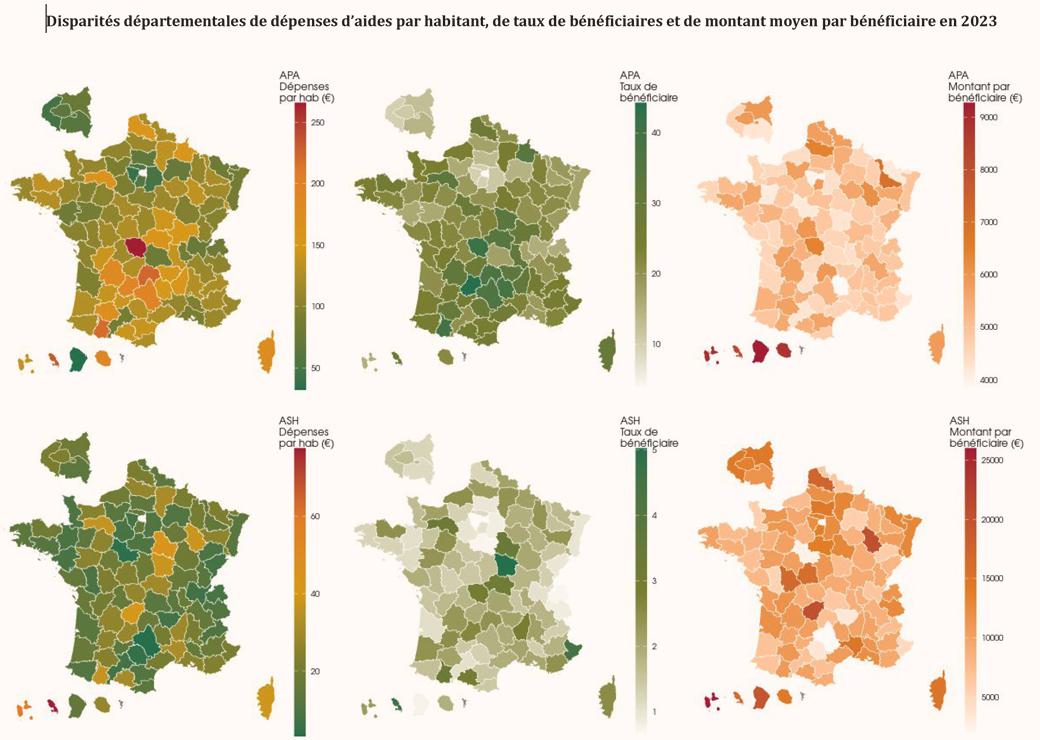

"Les disparités départementales sont particulièrement fortes sur la PCH, l’AEEH et l’ASH", selon les auteurs qui ont analysé les dépenses globales, les taux de bénéficiaires (la "densité" de l’aide) et les montants moyens par bénéficiaire (l’"intensité" de l’aide). Concernant la densité, les écarts les plus marqués concernent l’ASH pour personnes âgées (ASH-PA : ratio de 8 entre le taux minimal de bénéficiaires et le taux maximal), l’AEEH (ratio de 6) et la PCH (ratio de 5). En termes d’intensité, l’ASH-PA (ratio de 12), la PCH (ratio de 4) et l’ASH-PH (ratio de 3) se distinguent.

"Les disparités existantes n’ont pas augmenté́ de manière significative sur la période 2017-2023, à l’exception de l’AEEH", est-il relevé. Il est intéressant de noter que des écarts importants peuvent concerner une allocation qui, instruite par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et accordée par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), dépend entièrement d’un financement national et non départemental. La diversité des pratiques sur cette aide découle d’une "logique de souplesse voulue dans la réglementation", selon le rapport, qui mentionne également le fait que l’aide est versée par les CAF et les MSA avec un "contrôle d’effectivité non obligatoire et diversement mis en place".

Concernant l’ASH, les disparités s’expliquent en grande partie par "les pratiques variées des départements de prise en charge des ressources et des charges pour évaluer le reste à charge". Quant aux écarts d’"intensité" de la PCH et de l’APA, ils seraient "[cohérents] avec leur caractère très individualisé, dans le cadre de plans personnalisés prenant en compte les besoins et les aides mobilisables par les bénéficiaires". Au global, "la part des disparités de dépenses expliquées par les caractéristiques socio-économico-démographiques des populations varie de 26% à 71% selon les aides", selon les inspecteurs, qui se sont basés sur un modèle économétrique (voir encadré).

Réserver les aides extralégales aux situations les plus critiques

De nombreuses recommandations sont formulées de manière générale et pour chacune des aides considérées – qui font chacune l’objet en annexe d’une analyse spécifique. L’IGF et l’Igas appellent à préciser le cadrage national (loi, règlements et référentiels), notamment sur les "dépenses que l’AEEH et la PCH sont (ou pas) susceptibles de prendre en charge" et via "des barèmes nationaux de calcul de l’obligation alimentaire pour l’ASH". Par ailleurs, "l’application de ce cadrage national doit être rendue plus homogène, en particulier s’agissant des durées d’attribution des droits d’une part, et des modalités de réalisation des évaluations d’autre part, en associant autant que possible les demandeurs eux-mêmes" – systématiser l’entretien pour l’AAH notamment. Autre "impératif" : "renforcer le contrôle sur ces prestations et structurer une politique de lutte contre la fraude, aujourd’hui quasi-inexistante".

Des propositions visant à réaliser des économies sont également formulées, dont une meilleure articulation entre les prestations sociales et les crédits d’impôts liés aux services à la personne. Constatant en outre que les aides extralégales de soutien à l’autonomie sont "peu articulées entre elles et avec les aides légales", les inspecteurs recommandent d’y remédier afin de "limiter les doublons" entre départements et centres communaux d’action sociale (CCAS) et de "consacrer les ressources limitées de l’action sociale aux personnes dans les situations les plus critiques". La généralisation en cours du service public départemental de l’autonomie (SPDA) serait une "opportunité" pour renforcer cette complémentarité entre département et bloc communal.

› Disparités dans les prestations versées : quelle part s’explique par les caractéristiques des populations et des territoires ?Le modèle présenté dans le rapport permet de quantifier la part des écarts s'expliquant par des caractéristiques démographiques, économiques et sanitaires des populations et par des caractéristiques des départements (comme le potentiel financier par habitant ou le taux d’équipement en établissements spécialisés). Concernant le taux de bénéficiaires, cette part est élevée pour l’APA (77%) et l’AAH (68%), intermédiaire pour l’ASH (49% pour les PA et 44% pour les PH) et plus faible pour l’AEEH (34%) et la PCH (33%). Quant au montant moyen attribué par bénéficiaire, la part des disparités expliquée par des caractéristiques territoriales et populationnelles est la plus élevée pour l’AAH (73%), assez élevée pour la PCH (59%) et l’APA (58%) et plus basse pour l’AEEH (41%) et l’ASH (37% pour les PA et 41% pour les PH). En dehors de ces caractéristiques, les écarts de montants d’aides légales versées sont liés aux modalités d’attribution et de gestion, "sans qu’il soit statistiquement possible d’expliquer l’intégralité des disparités résiduelles entre départements", selon les auteurs. |