Le Cese veut faire de la réinsertion des détenus un objectif partagé entre État, collectivités et associations

Dans un avis adopté fin novembre 2019, le Conseil économique, social et environnemental propose de transformer l'insertion professionnelle et sociale des détenus en objectif partagé entre État, collectivités et associations. Une démarche qui permettrait notamment de préserver l'égalité d'accès à la formation professionnelle, mise à mal par la régionalisation en cours de la formation des détenus.

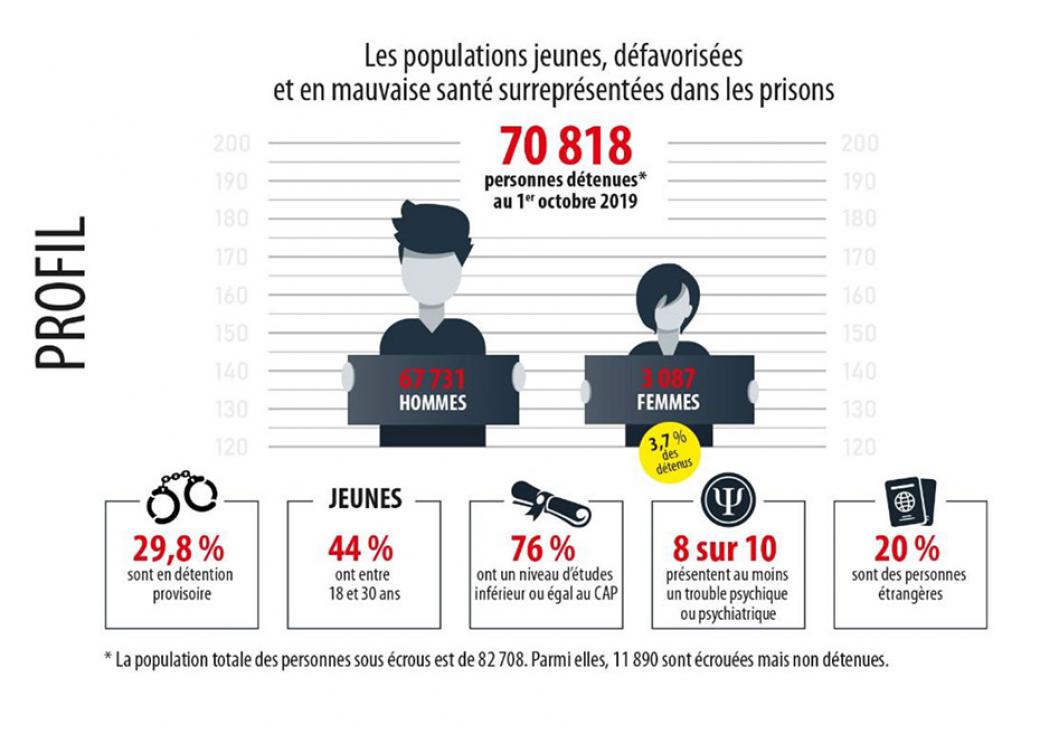

À l'heure actuelle, 70.818 personnes sont détenues en France, pour un nombre de places opérationnelles en prison de 61.065. Le nombre de détenus est en augmentation : ils étaient 59.786 en 2006, 61.781 en 2009. Dans un avis adopté fin novembre 2019, le Conseil économique, social et environnemental (Cese) émet plusieurs propositions pour réaliser des changements en profondeur. "Il faut sortir d'un système qui, par ses références et ses choix budgétaires, reste centré sur la prison alors que d'autres mesures, moins onéreuses, permettent de sanctionner sans exclure", affirme ainsi l'avis. Le Cese propose d'ailleurs à la Cour des comptes de comparer le coût économique et social global de la détention par rapport à celui des différentes alternatives à l'incarcération et aménagements de peine. Il avance des mesures pour développer ces alternatives : rendre effectif le seuil de deux ans pour les aménagements de peines, instaurer davantage de centres de semi-liberté...

Une grande partie des mesures concerne la réinsertion sociale et professionnelle des détenus, dans laquelle les régions et départements sont impliqués. Pour le Cese, l'administration pénitentiaire "n'est pas évaluée en considérant l'objectif de réinsertion". Il propose d'en faire un objectif partagé entre État et collectivités et d'organiser et évaluer sa mise en œuvre de manière transversale. Un comité interministériel piloté par la garde des Sceaux, réunissant les ministères concernés et les autres parties prenantes dont les régions et les départements, serait chargé de définir des objectifs et indicateurs, tels que l'accès à un logement, un emploi, une formation, une prise en charge et une continuité de soins. Le suivi de ces objectifs serait quant à lui confié à un service national de la réinsertion de personnes sous main de justice autonome, rattaché directement à la garde des Sceaux. Le Cese encourage aussi le recours au travail d'intérêt général (TIG) qui permet de "diminuer la récidive en facilitant la réinsertion socioprofessionnelle". "Les employeurs potentiels, en particulier les collectivités territoriales, sont trop souvent réticents à accueillir des TIG pour des questions d'image", mentionne le rapport parmi les nombreux freins constatés. La nouvelle Agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle doit avant tout viser à "améliorer la qualité" des offres et leur pertinence (elles sont par exemple rarement adaptées aux femmes).

Une absence totale de coordination entre les régions

Pour le Cese, l'implication des administrations de droit commun est indispensable, y compris par leur présence physique dans l'espace carcéral si les personnes suivies sont encore en détention. L'avis prend de ce côté exemple sur le "plateau technique" mis en place par le service pénitentiaire d'insertion et de probation (Spip) de Paris : il permet aux personnes de rencontrer en un seul lieu toutes les structures indispensables pour préparer sa réinsertion sociale et professionnelle (CAF, CPAM, centre d'action sociale de la ville de Paris, Pôle emploi, missions locales…).

En matière de formation professionnelle, compétence qui relève des régions depuis le 1er janvier 2015 dans le cadre de la loi du 5 mars 2014, le document fait valoir des situations inégales, dues notamment à des désaccords entre l'État et les régions sur la compensation du transfert de la compétence (voir notre article du 28 juin 2018). Si en 2017, 15% des personnes détenues ont bénéficié d'une formation contre 7% en 2005, l'évolution "demeure encore très largement insuffisante" et le taux d'accès à la formation professionnelle varie de 5% en Île-de-France à 24,6% en Occitanie, 24,2% dans les Hauts-de-France, et à peine 4% pour l'outre-mer, selon les données livrées par Régions de France. Les régions n'avancent pas au même rythme et les choix (nombre de formations proposées, nature, niveau de financement, mode d'utilisation entre subvention et marché public…) sont très différents.

Le Cese constate aussi "une absence totale de coordination entre les régions pour préserver l'égalité d'accès à la formation professionnelle pour tous les détenus de France et d'outre-mer et surtout aucune perspective de régulation de l'État", pour une population parmi les moins qualifiées. Cette "rupture républicaine" induite par la régionalisation de la compétence "a pu entraîner un véritable black-out de plusieurs mois dans certaines régions et non des moindres", souligne le Cese.