Le haut-commissariat à la Stratégie et au Plan se positionne pour clarifier le périmètre des aides aux entreprises et les évaluer

Après le Sénat, c’est au tour du haut-commissariat à la Stratégie et au Plan de reprendre le fil du débat sur les aides aux entreprises, "une passion française", selon le haut-commissaire Clément Beaune. Dans une note d’analyse présentée le 16 juillet, l’institution tente à son tour de clarifier le périmètre et le montant de ces aides, et de poser des principes de méthode "pour sortir du flou et des clichés".

© Haut-commissariat à la Stratégie et au Plan et Adobe stock

Cette contribution au débat public sur les aides aux entreprises, cheval de bataille des organisations syndicales de salariés qui souhaitent une plus grande responsabilisation des entreprises qui les perçoivent, intervient deux jours après les annonces du Premier ministre pour réduire le déficit. François Bayrou estime que sur les 211 milliards d'euros annuels apportés par l’État aux entreprises selon le Sénat (voir notre article), il est possible de "gagner plusieurs milliards". Il propose que cette réflexion soit engagée "autour d’un principe d’échange d’avantages : moins de subventions contre plus de liberté, de simplification et de confiance".

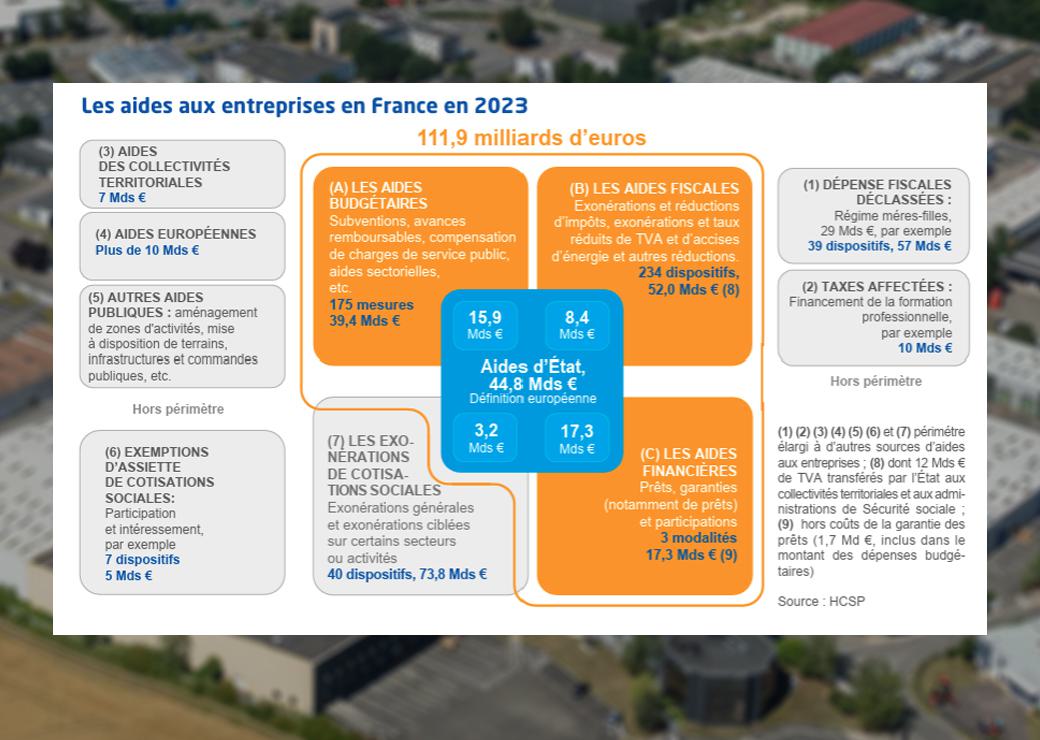

Pour le haut-commissariat à la Stratégie et au Plan, ce ne sont pas 211 milliards d'euros qui sont accordés chaque année aux entreprises par l’Etat mais 111,9 milliards d'euros (en 2023). Pour la bonne raison qu’il ne retient pas le même périmètre de calcul de ces aides que les sénateurs : son total n’intègre pas les exonérations générales de cotisations sociales en raison de leur caractère transversal, à l’exception de celles que la Commission européenne retient dans sa définition des aides d’État ciblées (soit 3,2 milliards d'euros).

Trois blocs d’aides

Le haut-commissariat retient trois grands types d’aides :

- 175 aides budgétaires pour un montant total de 39,4 milliards d'euros (subventions, avances remboursables, compensations de charges de service public, aides sectorielles, etc.). Ces dépenses sont très concentrées puisque 11 mesures à plus de 1 milliard d'euros représentent la moitié du coût total. Les aides à l’embauche d’apprentis se placent en tête avec 3,5 milliards d'euros accordés aux entreprises ;

- les dépenses fiscales (exonérations et réductions d’impôt, exonérations et taux réduits de TVA et d’accises d’énergie et autres réductions), soit 234 dispositifs pour un montant de 52 milliards d'euros. Y figure notamment le crédit d’impôt recherche pour un montant de 7,25 milliards d'euros ;

- 17,3 milliards d'euros d’aides financières (prêts, garanties - notamment de prêts, et participations).

À ces trois blocs, s’ajoutent 3,2 milliards d'euros d’exonérations de cotisations sociales prises en compte dans le périmètre retenu, ce qui porte le montant total des aides accordées aux entreprises en 2023 à 111,9 milliards d'euros.

Ce montant total retenu par le haut-commissariat pourrait être élargi car, outre la grande majorité des exonérations de cotisations sociales, quatre sources d’aides publiques n’y sont pas incluses. Celles-ci "nécessiteraient une analyse approfondie" selon Clément Beaune, en particulier les aides des collectivités locales (7,1 milliards d'euros) et celles en provenance de l’Europe (10 milliards d'euros). Ces montants constituent "le bas de la fourchette" de ces aides aux entreprises.

Pas de données précises sur les aides des collectivités locales

Dans la note du haut-commissariat, seules les données budgétaires des collectivités, hors opérateurs locaux, ont été répertoriées à partir des données pour l’année 2023 transmises par la direction générale des collectivités locales. Il s’agit des dépenses classées dans la catégorie "action économique" (aide au tourisme, à la recherche, etc.), dont le montant s’élève à 7,1 milliards d'euros en 2023. Les régions en représentent 36%, "à égalité avec les groupements de communes". D’autres dépenses ne sont pas identifiées, "comme la mise à disposition de terrains ou l’aménagement d’infrastructures publiques en faveur de l’installation des entreprises (pépinières d’entreprises par exemple)". "Dans l’hypothèse où la part des 12 milliards d'euros de pertes de recette de TVA compensées par l’État aux collectivités n’est pas prise en compte dans les aides de l’État (ce qui n’est pas le cas ici), il faudrait l’ajouter à ce total des aides versées par les collectivités", selon la note.

Les 10 milliards d'euros d’aides aux entreprises en provenance de l’Europe constituent eux aussi un plancher. "Si la quasi-totalité des aides à l’agriculture au titre de la politique agricole commune, notamment via les fonds Feader et Feaga, bénéficient aux entreprises agricoles, il n’a pas été possible d’identifier précisément la part dont bénéficient les entreprises au titre de tous les autres financements."

Outre les aides des collectivités locales, trois autres sources d’aides publiques ne sont pas incluses dans le montant total de 111,9 milliards d'euros : des dépenses fiscales déclassée par l’administration (par exemple, le régime des sociétés mères et filiales pour l’impôt sur les sociétés) dont le coût est estimé à 29 milliards d'euros, et les exemptions d’assiette des cotisations sociales (sur l’épargne salariale notamment) estimé entre 5 et 14 milliards d'euros. C’est le cas également des "taxes affectées" concernant directement les entreprises. Le haut-commissariat y range les ressources qui transitent par France compétences pour le financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage.

Définir un périmètre stable des aides aux entreprises et les évaluer régulièrement

L’absence de consensus sur la définition et le montant total des aides aux entreprises alimentent la "confrontation stérile" à leur sujet. "Aucun périmètre n’est parfait ou incontestable, mais le fixer aurait une vertu en soi, celle de la lisibilité, de la transparence, de la comparaison d’une année sur l’autre, des évolutions de dépenses, question plus centrale que le Graal du bon périmètre", souligne Clément Beaune.

Le haut-commissariat préconise donc, au niveau national, l’élaboration d’une définition harmonisée du périmètre de ces aides. Il saisit la perche tendue par le Sénat qui propose de lui confier cette mission. "Nous sommes déterminés à assumer ce rôle", déclare Clément Beaune. L’institution propose également qu’au niveau européen, une réflexion soit menée sur une définition allant au-delà des seules aides de l’État. Autre priorité : établir une estimation annuelle, à périmètre constant et une analyse des caractéristiques des aides pour éclairer la décision publique. Ces éléments seraient présentés chaque année en annexe conjointe au projet de loi de finances et de financement de la Sécurité sociale.

L’enjeu consiste à y voir plus clair dans ces multiples dispositifs pour plus d’égalité entre les entreprises et d’efficience. Le manque de lisibilité actuel a en effet tendance à avantager les grandes entreprises qui ont les moyens d’investir dans la maîtrise de la complexité administrative et des mécanismes d’optimisation fiscale. Enfin, une évaluation systématique "tous les trois à cinq ans" de ces aides s’impose. Là aussi, le haut-commissariat se déclare prêt à assumer une mission consistant à élaborer "une méthodologie commune et publique d’évaluation".