Bilan 2024 de la qualité de l'air extérieur : 23 agglomérations ont connu des dépassements de normes réglementaires

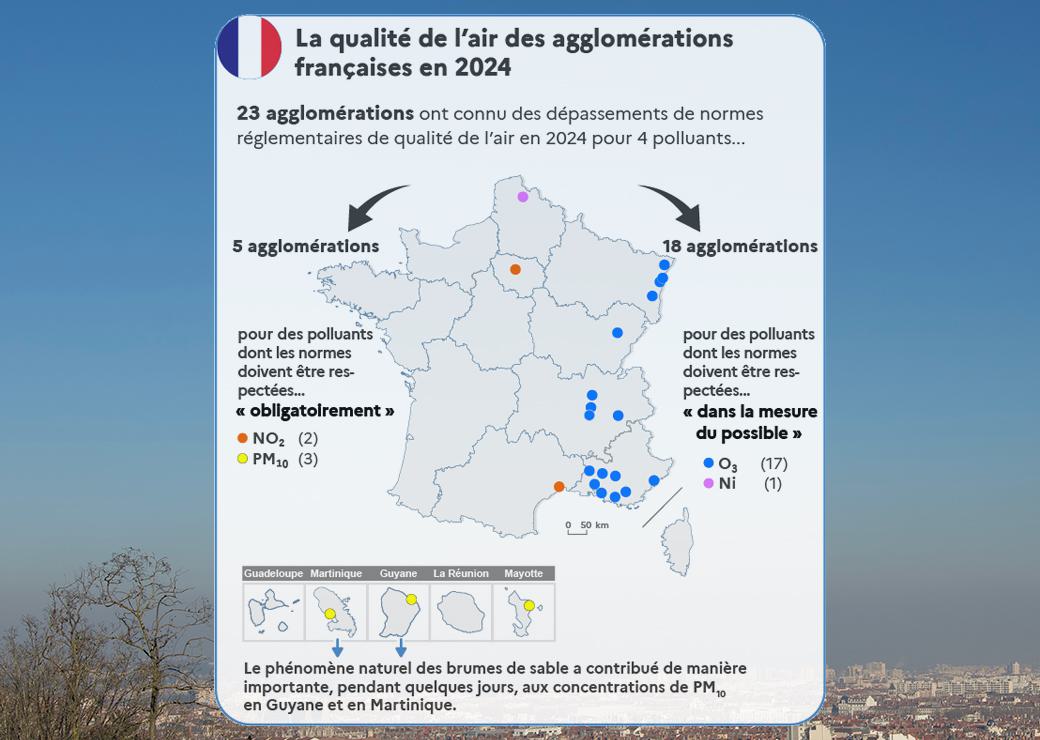

Des "progrès significatifs" ont été accomplis dans la réduction des émissions de polluants atmosphériques souligne le bilan 2024 de la qualité de l’air extérieur publié ce 14 octobre. Mais 23 agglomérations ont encore connu des dépassements de normes réglementaires pour quatre polluants.

© SDES et Adobe stock

"La qualité de l’air s’est globalement améliorée sur la période 2000-2024" mais "des dépassements de normes réglementaires de qualité de l’air fixées pour la protection de la santé humaine persistent pour certains polluants et dans certains territoires", souligne le bilan 2024 de la qualité de l’air extérieur publié ce 14 octobre par le service des données et études statistiques de l’énergie, des transports, du logement et de l’environnement.

Depuis 2000, la baisse des émissions a atteint 65% pour les oxydes d’azote (NOx), respectivement 52% et 59 % pour les particules de diamètre inférieur ou égal à 10 µm (PM10) et celles de diamètre inférieur ou égal à 2,5 µm (PM2,5) et 87 % pour le dioxyde de soufre (SO2). Sur la même période 2000-2024, les concentrations annuelles en dioxyde d’azote (NO2), PM10, PM2,5 et SO2 ont également diminué. Les teneurs en ozone (O3) en pic saisonnier, polluant dont la formation est dépendante notamment des conditions météorologiques, ne suivent pas de tendance statistiquement significative, note le bilan.

Dépassement des normes obligatoires dans cinq agglomérations

La France demeure cependant confrontée à des épisodes de pollution durant lesquels les seuils d’information et de recommandation ou d’alerte sont dépassés. En 2024, les normes réglementaires (qui doivent être respectées obligatoirement) pour le dioxyde d’azote (NO2) ont été dépassées à Paris et à Montpellier mais l’ampleur de ces dépassements est néanmoins en diminution. De 2019 à 2024, seule l’agglomération de Paris a connu chaque année des dépassements de la norme réglementaire annuelle de qualité de l’air en NO2 fixée pour la protection de la santé humaine. Selon Airparif, l’ampleur des dépassements de cette norme réglementaire et le nombre estimé de personnes exposées à ces dépassements ont en revanche drastiquement diminué entre 2019 et 2024, passant de 500.000 à 800 personnes potentiellement exposées en Île-de-France.

Pour les particules de diamètre inférieur ou égal à 10 μm (PM10), les seuils réglementaires ont été franchis à Cayenne, en Guyane, à Fort-de-France, en Martinique - le phénomène naturel des brumes de sable ayant contribué de manière importante aux concentrations de PM10 pour quelques jours dans ces deux agglomérations-, ainsi qu’à Mamoudzou, à Mayotte.

Ozone : nette diminution du nombre d'agglomérations en dépassement

Dix-huit agglomérations ont en outre connu des dépassements de normes réglementaires pour des polluants dont les normes doivent être respectées "dans la mesure du possible". Pour l’ozone, la norme réglementaire a été dépassée en moyenne sur la période 2022-2024 dans 17 agglomérations, contre 22 sur la période 2021-2023. "Bien qu’encore important, ce nombre est le plus faible jamais observé depuis 2000", souligne toutefois le rapport. Les agglomérations concernées (10%) sont de tailles très variables : environ deux tiers d’entre elles comptent moins de 100.000 habitants et même, pour 40% d’entre elles, moins de 35.000 habitants. Elles se situent dans les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. Quelques dépassements ont également été mesurés hors agglomération dans ces zones, comme au cours de la période 2021-2023.

Pour le nickel, la norme réglementaire n’est dépassée que dans l’agglomération de Béthune. Cette situation perdure depuis plusieurs années avec une concentration annuelle en augmentation de 2016 (29 ng/m3) à 2020 (85 ng/m3) puis une concentration annuelle supérieure ou égale à 58 ng/m3 les années suivantes (69 ng/m3 en 2024), pour une norme réglementaire fixée à 20 ng/m3 en moyenne annuelle. Ces émissions sont d’origine industrielle et la principale entreprise concernée a réalisé des études relatives à la connaissance et la maîtrise des émissions diffuses et canalisées de nickel de son site et met en place un plan d’action visant à réduire ses émissions. Par arrêté du 7 janvier dernier, le préfet du Pas-de-Calais a imposé à cet exploitant de nouvelles mesures destinées à renforcer la surveillance et réduire les émissions de nickel. Par ailleurs, par arrêtés du 4 février 2025, le préfet a prescrit des dispositions à trois autres exploitants de la plateforme industrielle d'Isbergues, afin d'améliorer le suivi et le contrôle de leurs émissions.

› Pour l’Anses, il faut réduire les émissions de polluants atmosphériques pendant les tempêtes de sableLimiter le trafic routier et réduire les émissions industrielles est nécessaire pour limiter l'exposition humaine à la pollution atmosphérique pendant les "brumes de sable", un phénomène naturel que le dérèglement climatique rend plus fréquent et plus intense, juge l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) dans un avis publié ce 14 octobre. Fréquentes aux Antilles et en Guyane mais aussi présentes dans l'Hexagone - en provenance du Sahara -, ces tempêtes de sable et de poussière, qui se manifestent par un ciel jaune orangé, font grimper les concentrations en particules dans l'air, explique l’agence sanitaire. Deux milliards de tonnes de sable et de poussière se retrouvent dans l'atmosphère chaque année, selon les Nations unies, constituant "un enjeu croissant pour la qualité de l'air ambiant à l'échelle mondiale", a souligné l'OMS en 2021. Car en s'ajoutant à la pollution atmosphérique existante, les particules issues de ces phénomènes "peuvent conduire à un dépassement des seuils de qualité de l'air fixés pour protéger la santé humaine", poursuit l'avis, fondé sur les travaux de comités d'experts. Alors que ces tempêtes sont amenées à devenir "plus fréquentes et plus intenses, y compris en hiver, avec le dérèglement climatique", l'Anses recommande aux autorités de "réduire les sources de pollution d'origine humaine" (trafic routier, activité industrielle) pendant ces épisodes pour "limiter l'exposition globale de la population à la pollution atmosphérique". Les prévisions sur la qualité de l'air, disponibles jusqu'à cinq jours à l'avance, le permettent. "Les brumes de sable sont un phénomène naturel qui nécessite d'agir là où il est possible de le faire, c'est-à-dire sur les émissions dues aux activités humaines, afin de réduire la concentration totale en particules et donc l'exposition de la population à la pollution atmosphérique, dont les effets sur la santé ne sont plus à démontrer", précise la scientifique Claire Dulong, coordinatrice de l'expertise scientifique. Si certains de leurs effets négatifs sont connus - contamination par des éléments métalliques, introduction de pathogènes-, elles pourraient aussi contribuer à faire proliférer les algues sargasses et être associées à "une accélération de la fonte de la neige et de la glace", selon l'Anses. Soulignant la nécessité de "poursuivre les recherches" sur leurs impacts, peu documentés, sur la faune, la flore et l'environnement, l'agence appelle à "renforcer les politiques publiques d'amélioration de la qualité de l'air", dont l’effet bénéfique sur la santé humaine est démontré. |