Décarbonation de l’industrie : "des baisses d’émissions trop faibles et conjoncturelles", selon le Réseau Action Climat

Selon un nouveau rapport du Réseau Action Climat (RAC) publié ce 18 septembre, les émissions de gaz à effet de serre de l’industrie française, troisième secteur le plus émetteur, n’ont reculé que de 1,4% en 2024. Un ralentissement trop faible pour le réseau associatif qui estime que les réductions observées sont davantage liées à des effets conjoncturels qu’à des transformations structurelles des procédés. Parmi ses recommandations, le RAC avance la possibilité de jumeler planifications industrielle et écologique.

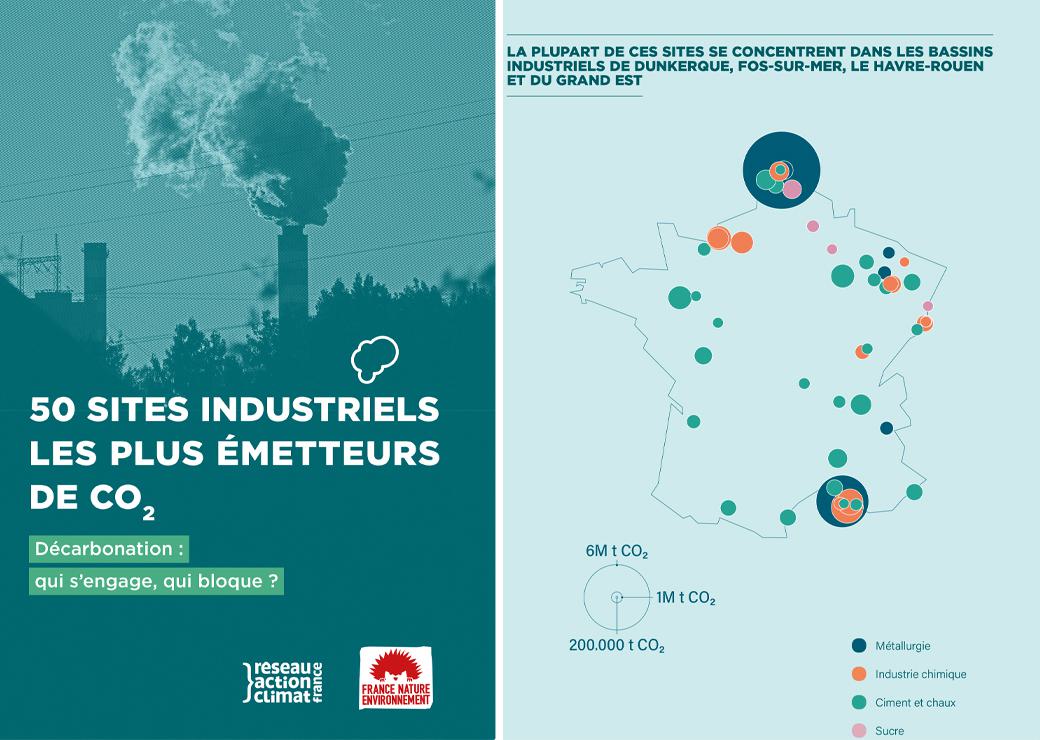

© Réseau Action Climat et France Nature Environnement

"Après une baisse marquée en 2023, les émissions industrielles n’ont reculé que de 1,4% en 2024, une diminution liée avant tout au ralentissement de la production et non à des transformations structurelles des procédés", constate le Réseau Action Climat (RAC) en introduction de son troisième rapport, réalisé avec France Nature Environnement (FNE), sur les "50 sites industriels les plus émetteurs de gaz à effet de serre" de France publié ce 18 septembre. "Cette tendance confirme que la décarbonation engagée reste encore trop superficielle pour répondre aux objectifs climatiques", estime le réseau associatif.

Troisième secteur le plus émetteur, avec des résultats disparates selon les filières

En 2024, l’industrie française reste le troisième secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre, avec 62,4 millions de tonnes de CO₂e (équivalent dioxyde de carbone), soit 16,9% des émissions nationales. Les 50 sites les plus émetteurs se concentrent pour la plupart dans les bassins industriels de Dunkerque, Fos-sur-Mer, Le Havre-Rouen et du Grand Est. "Si certaines filières ont amorcé des changements, les résultats restent très disparates, note le RAC. Dans les matériaux de construction, la baisse des émissions reflète surtout un recul de la production. Dans la sidérurgie, les émissions ont même augmenté et ArcelorMittal, premier émetteur, a suspendu plusieurs projets de décarbonation. Le secteur de l’aluminium a lui aussi vu ses émissions repartir à la hausse, tandis que la chimie stagne et que l’agro-alimentaire connaît une reprise des émissions sur de nombreux sites." "Ces évolutions montrent que les efforts engagés par les industriels restent trop partiels pour constituer une décarbonation ambitieuse, souligne le réseau associatif. Les décisions finales d’investissement pour les projets de décarbonation profonde ainsi que la transformation des modèles d’affaires des industriels, notamment vers l’économie circulaire, se font encore attendre."

"Manque de visibilité sur le soutien public"

Le RAC voit dans "le manque de visibilité sur le soutien public" un "frein majeur à l’investissement des industriels". "Les révisions successives des enveloppes et l’absence de trajectoire financière pluriannuelle, voire d’une réelle planification industrielle, entretiennent l’incertitude sur l’engagement de l’État à soutenir l’industrie", pointe-t-il. Pour "sécuriser la transformation de l’industrie", il plaide pour "une planification industrielle" ainsi qu’une "loi de programmation des finances vertes" qui permettraient d’"apporter la visibilité nécessaire" et d’"aligner politiques industrielles, énergétiques et climatiques".

Mais ce soutien ne doit plus se faire sans contreparties, plaide aussi le RAC : "alors que des plans sociaux et des fermetures de sites se multiplient, il est indispensable que chaque euro investi serve réellement l’intérêt général et contribue à une transition juste, défend-il. Pour cela, les aides aux entreprises doivent être conditionnées au respect de critères sociaux et environnementaux."

Face aux difficultés d’accès à l’information sur les aides distribuées aux entreprises, le réseau recommande en outre la création d’un observatoire dédié à la décarbonation des sites les plus émetteurs et d’un registre national public recensant l’ensemble des aides publiques. Avec FNE, le RAC formule aussi plusieurs recommandations pour rendre plus transparentes les actions d’influence des industriels.