Dépenses d'adaptation au changement climatique : une nouvelle étude invite à ne pas relâcher les efforts

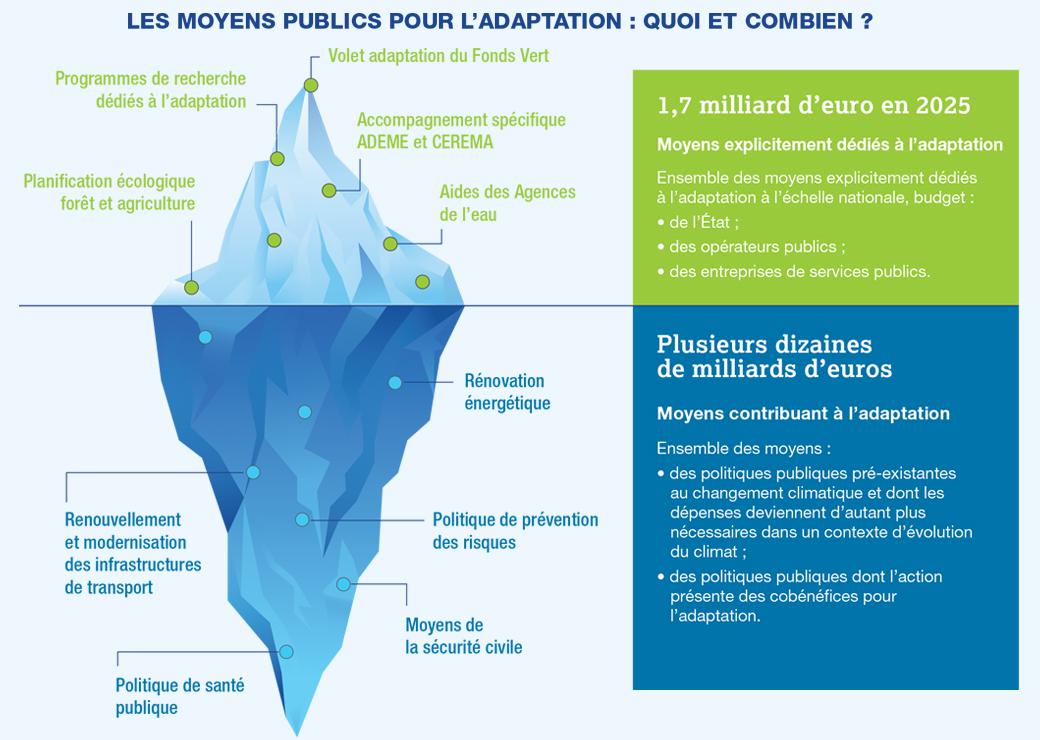

L’institut de l’économie pour le climat (I4CE) a estimé à plus d’1,7 milliard d’euros la somme dédiée à l’adaptation au changement climatique en France en 2025 dans une nouvelle étude publiée ce 12 septembre. À cela s’ajoutent "plusieurs dizaines de milliards d’euros" qui contribuent implicitement à cet objectif environnemental comme les investissements pour la modernisation des infrastructures, la rénovation énergétique des bâtiments ou le renouvellement forestier et les moyens consacrés à des politiques qui, par nature, permettent de gérer les risques climatiques (prévention des inondations, sécurité civile, politique de santé-environnement). Mais si les efforts n’ont cessé de s’accroître depuis 2020, la dynamique s’avère "fragilisée" en 2025 par les contraintes budgétaires, prévient I4CE.

© I4CE

"Depuis 2020, nous observons une montée en puissance des moyens dédiés à l’adaptation dans tous les domaines d’action publique concernés par le changement climatique, souligne l’Institut de l’économie pour le climat (I4CE) dans une nouvelle étude intitulée "Adapter la France à +4°C : moyens, besoins, financements" publiée ce 12 septembre. "En particulier, la période 2020-2024 a constitué un réel moment d’appropriation des enjeux et de montée en charge des moyens nationaux." Même si les montants ou le périmètre couvert restent limités pour certains domaines, I4CE affirme ne plus identifier d’"angle mort évident", l’adaptation ayant, "comme la planification écologique, plus largement bénéficié des politiques de relance post-Covid".

L’institut indépendant de recherche a recensé en 2025 1,7 milliard d'euros de dépenses publiques consacrées à l'adaptation climatique. Plus de la moitié de la somme (939 millions d'euros) correspond aux aides accordées par les agences de l'eau dans le cadre de leur 12e programme et 714 millions d’euros d’autres enveloppes pour accompagner les acteurs publics et privés dans leur adaptation comme le fonds vert et les moyens additionnels du fonds Barnier.

À cela s’ajoutent "plusieurs dizaines de milliards d’euros" de dépenses contribuant à l’adaptation sans nécessairement le mentionner explicitement – renouvellement et modernisation des infrastructures de transport, rénovation énergétique, politique de prévention des risques, moyens de la sécurité civile, politique de santé publique, énumère l’étude.

Dynamique "fragilisée"

Mais I4CE craint que cette dynamique soit, "dès 2025", "fragilisée par le contexte budgétaire". La baisse du fonds vert (-850 millions d’euros, pour atteindre 1,15 milliard d’euros cette année) est jugée "peu conciliable" avec les besoins identifiés dans le troisième plan national d’adaptation au changement climatique (Pnacc3), "même si une volonté claire de préservation de l’axe adaptation a été affichée". "L’enveloppe totale étant fongible, la baisse globale laisse (…) redouter des mises en concurrence avec les autres mesures, souligne l’étude. D’une part, il n’est pas exclu que le montant final engagé pour l’adaptation soit inférieur au montant annoncé en fonction des projets déposés par les acteurs. D’autre part, même si les montants de l’axe adaptation sont maintenus, les montants alloués aux mesures des autres axes baisseront mécaniquement. Or, beaucoup d’entre elles – comme la rénovation énergétique, les actions en faveur de la biodiversité – génèrent aussi des co-bénéfices pour l’adaptation." I4CE juge cette baisse, "peu compensée par la hausse mise en avant du fonds Barnier (+75 millions d’euros)", "contradictoire avec les besoins identifiés dans le PNACC3", une vingtaine d’actions identifiant le fonds vert et le fonds Barnier pour financer leur mise en œuvre prévue dès 2025.

"Plus largement, poursuivent les auteurs de l’étude, les montants accordés aux missions du budget de l’État concernées par l’adaptation marquent la fin de la montée en charge observée ces dernières années." Selon eux, cela tient d’une part à la fin d’un cycle de politiques d’aides à l’investissement sans que les relais ne soient prévus (fin du plan Avenir Montagnes et des engagements de France 2030, par exemple), et d’autre part "à une réduction nette des crédits pourtant initialement prévus". "Du fait des annulations de crédits, les montants 2025 accordés aux dispositifs de la planification écologique en forêt ou pour l’agriculture sont très inférieurs à ceux annoncés initialement". Ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement sur les mesures de planification écologiques entre les lois de finances initiales 2024 et 2025 ont été réduits de moitié et les crédits budgétaires annoncés pour la mise en œuvre du plan Eau en 2025 ont été reportés. Or, "les premières discussions engagées dans le cadre de la préparation du budget 2026 ne laissent pas entrevoir d'amélioration à court terme", ajoute I4CE.

Se préparer à "anticiper les crises plutôt que les subir"

Pour l’avenir, les auteurs de l’étude appellent à "renforcer les moyens en matière d’accompagnement et d’ingénierie", et à "systématiser le réflexe adaptation dans les flux d’investissement". Ils suggèrent, par exemple, de faire du confort d’été une dimension "incontournable" de la mesure "rénovation énergétique des bâtiments publics locaux" du Fonds vert représente et d’"intégrer pleinement" cette question dans les critères d’attribution de MaPrimeRénov’.

Les auteurs de l’étude invitent surtout à "se préparer à réagir mieux" pour "anticiper les crises plutôt que les subir", en notant qu'"une hausse des moyens dédiés à la prévention et à la gestion des épisodes de crise d’origine climatique devient […] peu à peu incontournable". Ils jugent également nécessaire la tenue d’un débat sur "ce que l’on souhaite conserver ou ce que l’on accepte de transformer". "Vouloir maintenir l’existant — sans recomposition fondamentale des systèmes — peut être un choix défendable et constituer un objectif d’adaptation dans certains cas". Mais, "ce qui est problématique, c’est de le faire de façon implicite, sans connaître les limites de ce choix ni en assumer pleinement les conséquences", écrivent-ils.

Une répartition de l'effort à discuter

Enfin, différentes formes de répartition de l’effort d’adaptation peuvent être discutées. "La contribution directe des usagers pour financer les besoins d’adaptation des services concernés par le changement climatique revient régulièrement dans les discussions, par exemple via les tarifs de l’eau, de l’électricité ou des transports", note I4CE. Mais "si cette logique de financement par les usagers présente l’avantage d’être lisible, la capacité des acteurs privés à absorber ces hausses, encore mal objectivées, interroge leur acceptabilité sociale", prévient l’institut.

La question de la solidarité s’impose également au cœur des débats sur le financement de l’adaptation. "Entre les territoires, des mécanismes de péréquation sont discutés afin que les collectivités moins exposées ou fiscalement mieux dotées soutiennent celles déjà affectées ou moins bien dotées, par exemple en matière de risque d’inondation, de feux de forêt ou de baisse d’enneigement", constate I4CE. Mais si l’on considère que l’adaptation relève de l’intérêt général, le recours à la solidarité nationale est de plus en plus évoqué. "Il prolonge la logique historique de la prise en charge par l’ensemble des Français des conséquences des évènements climatiques, dont l’exemple le plus typique est le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, poursuit I4CE. Cette solidarité est désormais revendiquée pour financer aussi des mesures de réduction des vulnérabilités par un nombre croissant de territoires, chacun se percevant comme particulièrement à risque et donc légitime pour en bénéficier : territoires littoraux, de montagne, méditerranéens. Cette approche pose néanmoins la question de son équité et de sa soutenabilité à long terme."

Pour trancher entre ces options, I4CE lance l’idée, à nouveau, de la tenue d’un débat "de société sur le climat et la protection des risques".