En 2024, 61% des usagers sondés rencontrent des difficultés dans leurs démarches administratives

Neuf ans après une première enquête, la Défenseure des droits dresse un constat préoccupant : les difficultés dans les démarches administratives touchent désormais une majorité de Français, bien au-delà des publics fragiles, poussant certains à renoncer à leurs droits, relève l'institution dans une enquête publiée lundi 13 octobre 2025. Le maintien du contact humain demeurant le facteur déterminant pour garantir l’accès effectif aux droits.

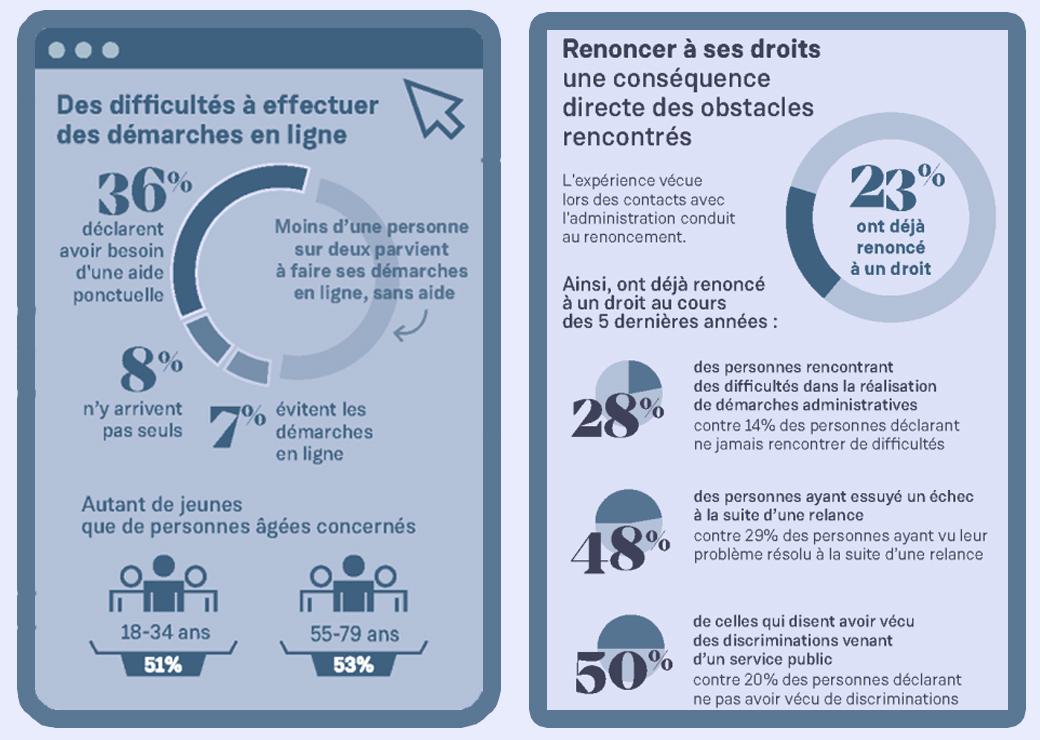

© Défenseur des droits

L'édition 2024-2025 de l'enquête du Défenseur des droits publiée lundi 13 octobre 2025 révèle une dégradation nette des relations entre les usagers et les services publics. 61% des personnes interrogées déclarent avoir rencontré des difficultés dans leurs démarches administratives, contre 39% en 2016. Autrement dit, la majorité de la population se heurte désormais à des obstacles dans ses démarches administratives.

Signe d'un phénomène de fond, ces difficultés ne concernent plus seulement les ménages précaires. L'enquête souligne une hausse de 86% chez les cadres et professions intermédiaires et de 75% parmi les diplômés de master et plus. "Les problèmes d'accès aux droits ne sont plus l'apanage des plus fragiles", observe la Défenseure des droits, qui y voit un symptôme d'un service public en tension et d'une dématérialisation mal accompagnée.

La principale difficulté citée reste l'impossibilité de joindre un interlocuteur

Les usagers ne manquent pas seulement de moyens techniques : ils manquent de contact. Plus de 4 personnes sur 10 déclarent avoir rencontré un problème avec un ou plusieurs services publics au cours des cinq dernières années. La principale difficulté citée reste l'impossibilité de joindre un interlocuteur pour obtenir une information ou un rendez-vous. L'expérience montre pourtant que le contact direct reste le moyen le plus efficace pour résoudre un problème administratif. Or, le recul des guichets physiques, la saturation des lignes téléphoniques ou la complexité des plateformes en ligne laissent de nombreux usagers démunis.

Renoncement aux droits

Ce manque d'interaction humaine contribue à l'un des constats les plus préoccupants du rapport : près d'un quart (23%) des personnes interrogées déclarent avoir renoncé à un droit au cours des cinq dernières années.

La complexité des démarches demeure la première cause du non-recours. Mais l'enquête établit un lien clair entre la qualité de la relation administrative et le risque de renoncement. L'expérience vécue lors d'un contact avec un service public influence durablement la confiance des usagers : 50% des personnes déclarant avoir subi une discrimination de la part d'un service public affirment avoir renoncé à un droit, contre 20% parmi celles n'ayant pas vécu de telles situations.

Ce constat interpelle directement les politiques publiques locales et nationales de simplification administrative. Il renvoie aussi à la question de la formation des agents publics à l'accueil, à l'écoute et à la prévention des discriminations. La Défenseure des droits y voit un enjeu démocratique majeur : "Le sentiment d'injustice dans la relation administrative alimente la défiance et éloigne durablement les citoyens des institutions".

Persistance d'un "illectronisme de second niveau"

L'un des apports majeurs de cette nouvelle enquête tient à la mesure de l'impact du numérique sur l'accès aux droits. Le questionnaire explore en effet la capacité des usagers à effectuer leurs démarches en ligne. Résultat : moins d'1 personne sur 2 parvient à les accomplir sans aide. 36% des répondants disent avoir besoin d'un soutien ponctuel, tandis que les difficultés concernent autant les jeunes que les seniors : 51% des 18-34 ans et 53% des 55-79 ans déclarent rencontrer des obstacles sur les plateformes administratives.

Cette double vulnérabilité générationnelle contredit l'idée selon laquelle les plus jeunes seraient naturellement à l'aise avec le numérique. Elle illustre aussi la persistance d'un "illectronisme de second niveau", où la maîtrise technique ne suffit pas à comprendre les logiques administratives. Pour la Défenseure des droits, il s'agit d'un signal fort : la dématérialisation ne peut être synonyme d'exclusion.

Nécessité d'un accompagnement humain de proximité

Pour les collectivités locales, les résultats rappellent la nécessité d'un accompagnement humain de proximité, en particulier dans les maisons France Services, les centres communaux d'action sociale ou les espaces publics numériques. À l'heure où la dématérialisation s'accélère, garantir la continuité de l'accès aux droits pour tous devient une responsabilité collective.

Avec 5.030 personnes interrogées entre octobre 2024 et janvier 2025 par l'institut Ipsos, l'enquête de la Défenseure des droits repose sur un échantillon "cinq fois supérieur à celui des sondages classiques". La durée moyenne des entretiens – 37 minutes – a permis d'explorer finement les situations individuelles. "Au-delà des critères habituels (âge, sexe, niveau de diplôme, lieu de résidence), le questionnaire intègre des variables liées à l'origine, la religion, la situation de santé, le handicap ou l'orientation sexuelle. Cette approche intersectionnelle permet d'identifier les discriminations cumulées, trop souvent invisibles dans les études statistiques traditionnelles", souligne encore l'institution.