Les investissements du bloc communal à la loupe

La Banque des Territoires lance un nouvel Observatoire des investissements du bloc communal et a dévoilé ce 15 septembre aux associations d'élus locaux les résultats de sa première édition, qui analyse les intentions d'investissement pour 2025 à travers un panel d'une cinquantaine de communes et EPCI. Le volume des investissements prévus augmente. Principalement pour les projets "verts", qu'il s'agisse de rénovation énergétique, de mobilités douces ou de requalification urbaine.

Engager "une démarche innovante d'analyse des intentions d'investissements sur un panel de 47 collectivités représentatives de la diversité du bloc communal, sur une durée de cinq ans, à partir de leur budget primitif - budget général et budgets annexes - et ce à compter de 2025." C'est ainsi qu'Antoine Saintoyant, directeur de la Banque des Territoires et directeur général adjoint du Groupe Caisse des Dépôts, résume la démarche du nouvel Observatoire des investissements du bloc communal, dont la première édition, correspondant aux intentions d'investissement pour 2025, vient d'être dévoilée. L'idée étant de mieux décrypter les natures d'investissement, de mesurer la place qu'y prend l'enjeu de la transition écologique et d'analyser les modalités de financement (entre endettement, dotations ou subventions et autofinancement).

Il s'agit à la fois d'être en mesure de "décrypter les choses suffisamment tôt" (l'année en cours) et d'"apprécier ces intentions d'investissement dans le temps", tel que l'a souligné Gisèle Rossat-Mignod, directrice du Réseau de la Banque des Territoires, en présentant cette étude aux associations d'élus locaux ce lundi 15 septembre. Avec naturellement, a-t-elle relevé, une donnée spécifique à prendre en compte pour 2025, celle d'une année préélectorale. Ce "carottage" dans les budgets primitifs de l'année se veut "complémentaire de ce qui se fait par ailleurs" (études de la Banque postale, de l'OFGL, etc.), a pour sa part précisé Michel-François Delannoy, le directeur du département Appui aux territoires.

Parmi les 47 territoires choisis pour être sondés (la liste complète figure en annexe de l'étude à télécharger ci-dessous), une grande diversité : grandes villes et leurs métropoles ou agglos, communes petites ou moyennes et leurs EPCI… territoires urbains, périurbains, ruraux, ultramarins… Un panel qui entend être le plus représentatif possible. Y compris en termes de santé financière, avec pour critère le ratio de désendettement.

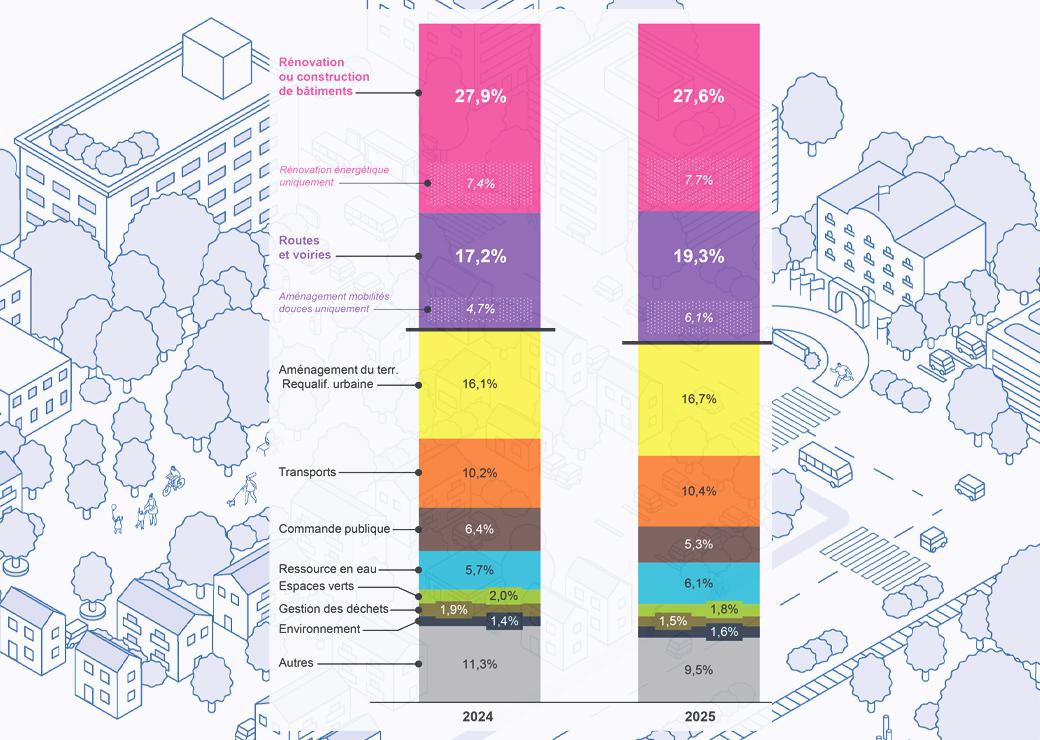

Les budgets primitifs 2024 et 2025 de ce panel ont été passés au crible, ainsi que, le cas échéant, les plans pluriannuels d'investissement (70% des collectivités du panel disposent d'un PPI formalisé). Questionnaire et entretiens avec élus et techniciens ont complété la matière. Les intentions d'investissement ont été réparties en dix grandes catégories de projets : bâtiments (construction ou rénovation), aménagement du territoire (acquisitions foncières, requalification, aménagement d'espaces publics…), route et voirie, transports (transports collectifs notamment), commande publique (acquisition d'équipements), eau, déchets, espaces verts, "environnement" (prévention des risques, planification, protection de zones naturelles…). Et une catégorie "autres" réunissant pêle-mêle la sécurité, les réseaux, les projets d'équipements sportifs ou culturels… L'ensemble des collectivités étudiées représentant un total de 5.500 projets.

Bâtiments et voirie représentent la moitié des investissements prévus

Quels principaux enseignements ? Tout d'abord, globalement, le fait que les intentions d'investissement ont augmenté de 6% entre 2024 et 2025 (donc bien plus que l'inflation), passant de 3,65 à 3,86 milliards d'euros. Certes, cette hausse ne concerne pas toutes les collectivités (27 sur 47). Et on voit que ce sont les EPCI qui la portent (+8%), tandis que les communes affichent une petite baisse de 2%. Cette hausse est tirée par des projets d'ampleur, sachant que 80% du volume d'investissement est porté par 19% des projets et que le nombre de projets a tendance à diminuer, notamment sur le terrain de l'aménagement urbain. Une tendance assez symptomatique d'une année préélectorale, a souligné Damien Christiani, expert ingénierie financière au département Appui aux territoires, en présentant l'étude ce 15 septembre.

83% de ce volume concerne les grandes villes et leurs EPCI. D'ailleurs, les intentions d'investissement par habitant y sont nettement plus élevées : 728 euros en 2025, contre 494 euros pour les autres territoires. En revanche, la hausse entre l'an dernier et cette année est deux fois moins forte pour ces grandes villes et EPCI (+5%) que pour les communes moyennes et petites et leurs EPCI (+10%).

Quels types de projets représentent les plus gros volumes ? La rénovation ou construction de bâtiments domine : elle pèse pour près de 28% (7,7% pour la seule rénovation énergétique). Viennent ensuite les travaux de voirie (19,3%), les projets d'aménagement (18,6%), les transports (10,2%). Donc bâtiments et voirie représentent près de la moitié des investissements prévus.

Et quels sont cette fois les types de projets qui devraient afficher la plus forte progression entre 2024 et 2025 ? Clairement, ce sont les aménagements de voiries (+22%) et les projets environnementaux (+26%). Et les choses sont plus nettes encore si l'on se rapproche. Concernant la voirie, la hausse est de 40% si l'on considère uniquement les aménagements liés aux mobilités douces (pistes cyclables, voies vertes…). Et parmi les projets liés à la transition écologique, des hausses spectaculaires (supérieures à 100%) apparaissent s'agissant de la préservation des milieux aquatiques, de la valorisation des déchets, de la protection / restauration des zones humides, de la réhabilitation / dépollution de friches ou encore de l'entretien des cours d'eau.

Quel impact sur l'adaptation au changement climatique ?

L'étude établit une fois encore un distinguo entre grandes et plus petites collectivités. Pour les premières, on observe notamment qu'elles prévoient d'investir massivement dans les aménagements liés aux mobilités douces. Du côté des secondes, c'est la gestion de la ressource en eau qui mobilise la plus forte hausse (+97%). Les récents transferts de compétences eau et assainissement des communes vers les EPCI n'y seraient pas pour rien. En volume toutefois, ce sont bien les projets de rénovation (notamment énergétique) de bâtiments qui dominent très largement (35%, une part certes en baisse de 10 points par rapport à 2024).

S'appuyant notamment sur la méthodologie de I4CE, partenaire de l'étude aux côtés de la Banque postale, l'Observatoire consacre un focus à l'impact de tous ces investissements sur l'atténuation du changement climatique : impact "favorable", "neutre", "défavorable"… ou "indéfini" (projets complexes et/ou encore en phase d'étude par exemple).

Bonne nouvelle, plus d'un tiers des intentions d'investissement tombent dans la catégorie "favorable" (et même 41% pour les petites collectivités et EPCI). On y retrouve évidemment la rénovation énergétique, les mobilités douces, la dépollution de friches, le changement de l'éclairage public… Le reste est "neutre" (43%) ou "indéfini" (20%). Ne reste donc plus que 2% de projets a priori "défavorables". Il s'agit notamment de 75 projets devant engendrer une artificialisation des sols. L'achat de véhicules thermiques, par exemple, peut être un autre cas de figure. Cette part de projets "défavorables" monte toutefois à 8% pour les petites et moyennes collectivités : "Ces collectivités ont besoin de construire des équipements, mais disposent de moins d’espaces déjà artificialisés qu’elles pourraient requalifier", souligne l'étude.

"Est-ce que la trajectoire actuelle favorable à la transition écologique va se confirmer dans le temps ?", s'interroge Michel-François Delannoy. Les réponses des collectivités au questionnaire proposé dessinent bien une courbe pour les années à venir : "Leurs investissements verts vont augmenter" dans les cinq prochaines années. Leurs axes toujours prioritaires, par ordre décroissant : performance énergétique des bâtiments, transports et mobilités, renaturation et végétalisation d'espaces publics, modernisation des infrastructures énergétiques, eau et déchets. Même si après "le pic de 2025", le cycle électoral risque comme tous les six ans de donner lieu à une "inversion" de la courbe du volume global des investissements "dont on ne connaît pas l'ampleur", tempère Thomas Rougier, secrétaire général de l'OFGL, présent ce lundi lors de la présentation.

L'emprunt avant tout ?

Comment financer tout cela ? La réponse est nette : "Les collectivités du panel prévoient de financer leurs intentions d’investissement majoritairement via le recours à l’emprunt." Très majoritairement même : à 72% (contre 68% en 2024). Un chiffre qui monte à 76% pour les grandes villes et leurs EPCI (contre 49% pour les collectivités plus petites), sans doute du fait d'une épargne plus fragile. L'autofinancement représente 15% du mix. Le reste se partage entre subventions (9%) ou dotations (8%).

Les subventions (en hausse de 14% entre les deux années étudiées, pour atteindre 359 millions d'euros en 2025) proviennent en premier lieu de l'Etat (41%), puis des autres niveaux de collectivités – régions (8%), départements (7%), bloc local (8%). Restent les fonds européens (3%) et l'apport des agences de l'eau (3%). Et une catégorie "autres" derrière laquelle on trouvera par exemple l'apport des CAF.

C'est surtout pour les projets "verts" que les subventions sont importantes. Les deux tiers des collectivités du panel "estiment que, sans les subventions reçues, leurs projets d'investissements verts n'auraient pas été réalisés". "Les financeurs dirigent majoritairement leurs subventions vers les projets favorables à la transition écologique" et notamment à l'atténuation du changement climatique, souligne la Banque des territoires. Ce qui peut au final avoir une incidence sur les choix des collectivités. Le témoignage de la directrice financière de commune rurale est à ce titre assez éloquent : "Indéniablement, les critères 'verts' de certaines subventions nous incitent fortement à intégrer une dimension écologique forte à nos projets".

Attention toutefois, prévient Damien Christiani : concernant la part du recours à l'emprunt, les intentions affichées en 2024 et 2025 "ne reflètent pas toujours la réalité, il faut rester prudents". Une analyse complémentaire réalisée par la Banque postale montre en effet qu'en 2024, alors que les budgets primitifs prévoyaient un mix de financement s'appuyant à 68% sur le recours à l'emprunt, les comptes administratifs montrent qu'au final, l'emprunt ne représentait plus que moitié moins, soit 35%. A contrario, la part des subventions et dotations passe de 15% dans le prévisionnel à 19% dans le budget réalisé... et celle de l'autofinancement de 17% à 46%, soit presque une multiplication par trois !

S'agissant des subventions, l'expert relève d'ailleurs que pour 2025, "18% des collectivités du panel n'inscrivent aucune subvention dans leurs budgets primitifs". Comme si les subventions étaient perçues comme un "bonus" et non l'un des piliers du financement d'un projet. Une posture de prudence certainement, surtout par rapport à ce qui peut être attendu de l'État. Un constat qui n'est pas nécessairement positif. Pour Romain Colas par exemple, maire de Boussy-Saint-Antoine et vice-président de l'APVF, il est regrettable que les subventions de l'État ne soient parfois perçues que comme "une variable d'ajustement" alors qu'elles devraient dans l'idéal avoir une fonction d'"effet levier". Surtout, donc, en matière de transition écologique.