Les stratégies de spécialisation intelligente des régions laissent la Cour des comptes européenne circonspecte

La Cour des comptes européenne déplore le manque d'évaluation et de supervision, par la Commission européenne, des stratégies de spécialisation intelligente que doivent mettre en œuvre les régions pour accéder aux fonds Feder dédiés à la R&I. Alors que ces stratégies visent à concentrer les moyens sur des secteurs innovants où les régions peuvent développer un avantage compétitif, déterminés dans une approche ascendante, la Cour plaide paradoxalement pour que ces priorités "librement" choisies par les régions coïncident nécessairement avec celles de l'UE.

© Cour des comptes européenne et Adobe stock

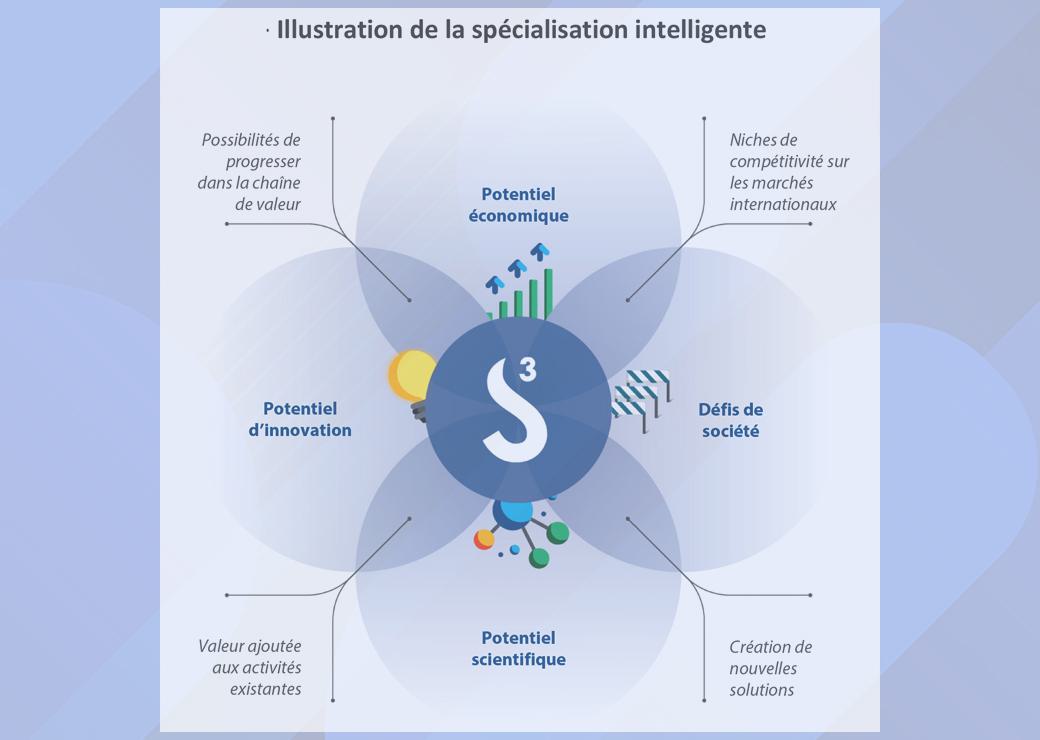

Introduites concrètement avec la programmation 2014-2020, les "stratégies de spécialisation intelligente" (ou "S3") laissent la Cour des comptes européenne dans l'expectative. Dans un document d'analyse publié le 23 septembre 2025, cette dernière confesse qu'il "est toujours difficile de déterminer si elles atteignent leurs objectifs", faute "d'une surveillance appropriée".

Contre des fonds éparpillés façon puzzle

Ces stratégies, rappelle la Cour, visent à "aider les régions à cerner les domaines les plus prometteurs pour leur développement futur", nécessairement restreints, afin de "concentrer leurs dépenses d'innovation sur leurs points forts potentiels et réels", en lien avec les besoins des entreprises de leurs territoires, et créer ainsi un "avantage compétitif". Un outil "anti-saupoudrage" tout sauf anecdotique, puisque son élaboration conditionne l'accès au financement du Feder en faveur de la recherche et de l'innovation.

Un "processus de découverte entrepreneuriale" à parfaire

La réussite du dispositif suppose au préalable de bien cerner lesdits points forts locaux, ce que doit normalement permettre un "processus de découverte entrepreneuriale" associant les pouvoirs publics, les entreprises, le monde de la recherche et la société civile. La Cour relève toutefois que faute d'orientations suffisantes, ce processus fait l'objet d'interprétations différentes et, surtout, apparaît – singulièrement chez les régions "les moins innovantes" – "difficile à mettre en œuvre", parce que perçu comme trop contraignant. Comme l'avait déjà pointé des membres du Comité européen des régions (rapport en anglais), il est en outre observé que la participation de la société civile est "rare".

Manque de coordination avec la politique industrielle de l'UE

Pour la Cour, le dispositif pâtit également du fait qu'il n'existe "aucune garantie" que les priorités régionales définies tiennent compte des priorités de la politique industrielle de l'UE en matière d'innovation, "telles que les microprocesseurs et l'hydrogène". La critique peine à convaincre. En pratique d'abord, puisque la Cour relève que pour la période 2014-2020, les projets financés par le Feder "étaient généralement alignés sur les priorités stratégiques" de l'UE, et que cet alignement a en outre été "renforcé pour la période 2021-2027". En théorie ensuite, puisque cette adéquation souhaitée avec les priorités de l'UE n'est pas sans entrer en contradiction avec le principe même de différenciation promu. Sauf à considérer que ce dernier n'a pas vocation à s'appliquer au sein de l'UE.

Collaboration interrégionale à renforcer

Ce qui semble être la position de la Cour, puisqu'elle déplore par ailleurs le manque de collaboration interrégionale, qu'elle juge pourtant "essentielle pour garantir la réussite de la spécialisation intelligente". La Cour invite ainsi la Commission à "faciliter davantage cette coopération" et ce, "en déterminant et en valorisant les domaines qui s'y prêtent", "en aidant les régions moins innovantes à développer leurs capacités administratives" ou encore en mettant en place des "incitations appropriées". Un objectif auquel entend par ailleurs répondre la création de "vallées régionales de l'innovation" (lire notre article du 29 mars 2023).

Liberté… surveillée ?

À dire vrai, le doute sur la position de la Cour n'est pas de mise, puisque cette dernière recommande singulièrement à la Commission européenne de "dégager des priorités pertinentes, bien définies", "permettant ainsi aux régions d'établir les priorités suffisamment détaillées". Ne restera plus alors qu'à former le vœu que cette approche descendante coïncidera avec les résultats de l'approche ascendante que constitue le "processus de découverte entrepreneuriale". Ou, à défaut, à forcer la rencontre, solution prônée par Annemie Turtelboom, la membre de la Cour responsable du document d’analyse : "Il est essentiel […] de veiller à ce que les mesures mises en œuvre dans les régions soient conformes aux décisions prises au niveau de l’UE. Faute de quoi nous échouerons purement et simplement à garantir une utilisation plus stratégique et plus efficace des fonds européens", plaide-t-elle. Non sans avoir pourtant expliqué préalablement que "la spécialisation intelligente aide les régions à concentrer les efforts sur les priorités qu'elles ont elles-mêmes choisies" (nous soulignons).

Rappelons que dans son rapport remis l'an passé (lire notre article), le "groupe de haut niveau" sur le futur de la politique de cohésion avait souligné qu'avec le nombre grandissant de prérequis pour développer des projets et accéder aux fonds, "des projets innovants, de grande valeur, qui comportent plus de risques, peuvent être découragés en faveur d'interventions plus conventionnelles qui cochent toutes les cases nécessaires".