L'octroi de mer ne contribue que marginalement à la vie chère, selon un rapport

Souvent pointé du doigt, l’octroi de mer ne représente en moyenne que 4,4 % du prix final des produits importés en Outre-Mer alors qu'il correspond à une part importante des recettes des collectivités. C'est ce que démontre une étude commandée par l'AMF et l'ACCD'OM, relevant d'autres facteurs liés à l'éloignement de ces territoires et au marché local très concentré. L'étude souligne aussi des failles dans le calcul de cette taxe et avance des pistes de réformes.

© Adobe stock/ Port de marchandises à La Réunion

Régulièrement pointé du doigt comme facteur de renchérissement des prix en Outre-Mer - récemment encore par la Cour des comptes (voir notre article du 5 mars 2024) -, l'octroi de mer serait-il un bouc émissaire facile ? C'est en tout cas la conclusion d'un rapport commandé par l'Association des maires de France (AMF) et l'Association des communes et collectivités d'Outre-Mer (ACCD’OM) présenté le 9 janvier. Alors que le gouvernement avait annoncé l'an dernier vouloir réformer cette taxe sur les produits importés instaurée sous l'Ancien Régime au motif qu'elle "gonflerait" les prix, les élus ont voulu constituer "une base pour engager des discussions avec l’État, en amont du prochain comité interministériel aux Outre-Mer (Ciom) prévu au printemps".

Or selon cette étude approfondie conduite par le cabinet Action publique conseil (APC) entre mars et octobre 2024, l'octroi de mer ne représente en moyenne que 4,4% du prix final. Sachant que les écarts de prix avec la métropole vont de 9% à La Réunion à 16% en Guadeloupe, avec des pics allant jusqu'à 40% sur les produits alimentaires, selon l'Insee.

Forte concentration

D'autres facteurs sont donc à l'œuvre, à commencer par les coûts liés à "ultrapériphéricité" (éloignement, insularité) qui renchérissent les coûts de transport et qui sont accentués par les spécificités du marché marqué par la formation d'oligopoles et une forte concentration dans le domaine de la distribution (voir notre article du 15 novembre 2024). Par ailleurs, les écarts de revenus des habitants sont de 28% avec la métropole mais avec des inégalités importantes entre les "in" (les fonctionnaires et les cadres du privé) et les "out", les "exclus du système", souvent éloignés du marché du travail. "Le marché est organisé pour répondre au pouvoir d'achat des 'in'. C'est un peu comme si un ouvrier du Nord devait faire ses courses au Bon Marché à Paris", résume Nadia Damardji, dirigeante du cabinet APC, qui a réalisé cette étude. Cette "vie chère" dans des territoires touchés par une grande pauvreté est la cause de mouvements de colère récurrents des habitants, comme l'ont montré les récentes manifestations en Martinique et à La Réunion (voir notre article du 28 octobre 2024).

Beaucoup de "fantasmes"

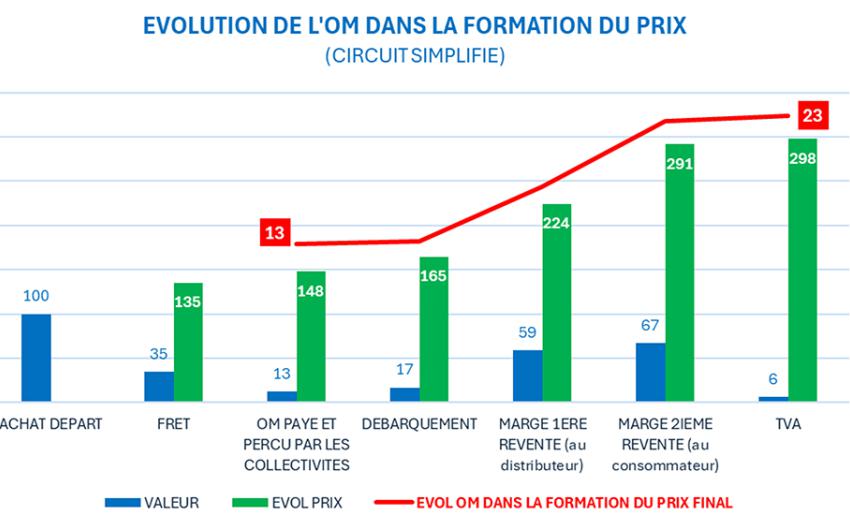

Seulement, les modalités de mises en œuvre de l'octroi de mer sont sources d'illisibilité laissant place à beaucoup de "fantasmes" car il est "non identifiable sur la facture du consommateur", souligne le rapport. Et le consommateur est bien en peine de savoir qu'elle est sa contribution au territoire. L'octroi de mer fonctionne comme un droit de douane dont les taux sont fixés par les collectivités elles-mêmes. Mais à partir du moment où l'octroi est payé, lorsque la marchandise arrive au port, quantité d'intermédiaires (jusqu'à 14) margent dessus. Y compris l'État qui applique sa TVA sur le prix déjà taxé, "ce qui est contraire à la loi", relève Nadia Damardji. Tout ceci se traduit par un "sur-impact". Si bien qu'en bout de chaîne, le prix payé par le consommateur est quasiment multiplié par trois par rapport au prix d'achat de départ. En clair, pour un produit acheté 100 euros, avec un taux de fret de 35%, l'assiette sur laquelle s'applique l'octroi est donc de 135 euros. Ce qui, pour un taux de 9,5% représente 13 euros. Mais après le débarquement, les différentes marges et la TVA, le produit arrive à 298 euros. La collectivité a bien reçu 13 euros ; mais l'octroi de mer effectivement payé par le consommateur se monte à 23 euros ! Soit dix euros de trop.

Environ 50% des recettes des collectivités

Les deux associations d'élus appellent donc à revoir ces modes de calcul mais veulent surtout éviter de jeter le bébé avec l'eau du bain. "Il est essentiel qu'on puisse maintenir une forme de redevance", souligne Serge Hoareau, maire de Petite-Île et président de l'Association des maires de La Réunion. "Ce sujet de l'octroi de mer est un enjeu important, il constitue une part importante du financement des collectivités locales et c'est aussi une autonomie fiscale que nous souhaitons préserver, mais il ne représente qu'une faible part dans la composition des prix ; c'est un fantasme qu'on fait passer dans l'opinion publique", s'insurge-t-il.

L'octroi de mer est en effet une source essentielle dans la fiscalité des collectivités. Son montant se chiffrait à 1,545 milliard d'euros pour les territoires concernés en 2023 (Guyane, Guadeloupe, Martinique, La Réunion et Mayotte), dont 1,112 pour les communes, 389 millions allant aux régions et 44 millions d'euros pour le département de Mayotte, selon le dernier rapport de l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale. C'est environ 50% des recettes des collectivités et jusqu'à 80% pour Mayotte. "À Petite-Île, cela représente 45% des recettes de fonctionnement", indique Serge Hoareau.

"Sans octroi de mer, 80% de la production locale disparaît"

Mais qu'en est-il du premier objectif de l'octroi de mer qui était de protéger la production locale ? Si les territoires d'outre-mer restent très dépendants des importations, l'octroi a permis de maintenir une activité locale. Sans lui, les entreprises locales seraient "en grande difficulté", "beaucoup mettraient la clé sous la porte", assure Serge Hoareau. Et s'il fallait compenser avec les importations des bassins régionaux, où la main-d'œuvre est bien meilleur marché, "cela transformerait nos territoires en grandes surfaces commerciales". "Dans l'agroalimentaire, le secteur le plus taxé, la production locale arrive à couvrir la moitié des besoins, abonde Nadia Damardji. Sans le dispositif différentiel de l'octroi de mer, 80% de la production locale disparaît." À noter à cet égard que le droit européen ne permet pas de taxer uniquement les produits importés, ce qu'il considérerait comme une distorsion de concurrence, mais d'appliquer un taux différentiel.

Passage devant la Commission européenne

Le rapport préconise d'agir sur les facteurs de renchérissement, en luttant par exemple contre les oligopoles maritimes, pour faire baisser les prix du fret, mais aussi en sortant le fret et le prix de revient de la base taxable. Et de mettre en place une taxe déductible de type TVA. Ce mécanisme permettrait de diminuer mécaniquement le prix de revient, de mettre fin à la TVA sur l'octroi de mer, et apporterait de la transparence pour le consommateur, sans nuire aux recettes des collectivités… "L'essentiel est d'avoir une fiscalité qui soit rattachée au territoire, on écarte l'idée d'une forme de TVA nationale (…) mais toute évolution doit être menée avec les élus locaux, en concertation", souligne Serge Hoareau. L'élu n'entend pas s'accomoder d'un simple "toilettage" dans le cadre du PLF comme l'envisageait le gouvernement mais plaide pour inscrire la réforme dans "une véritable loi de programme pour l'Outre-Mer"

Il est important pour l'État et les élus d'accorder rapidement leurs violons car le sujet va repasser devant la Commission européenne cette année pour une évaluation à mi-parcours. Et en 2027, Bruxelles devra à nouveau se prononcer sur la prolongation de cette règle d'exception.

© AMF et ACC DOM