Croissance toujours soutenue en 2024 des dépenses liées aux polices municipales

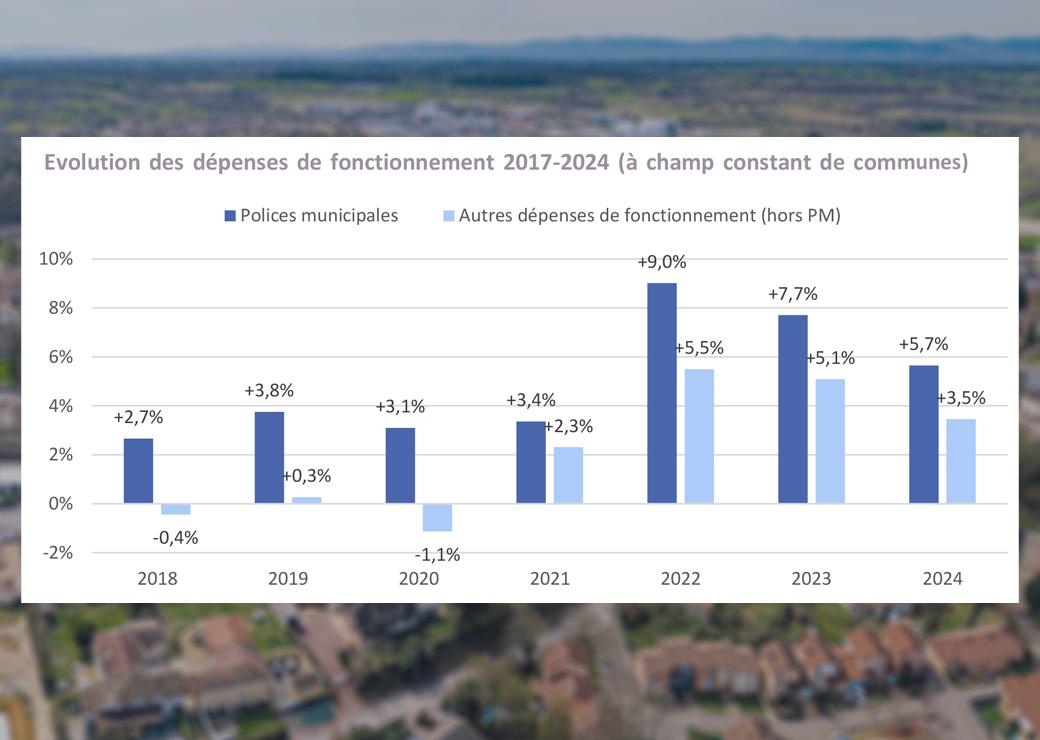

Une étude de l'Observatoire des finances et de la gestion publiques locales (OFGL) confirme la croissance soutenue des dépenses de fonctionnement des polices municipales et intercommunales au cours du mandat qui s'achève, avec une nouvelle forte hausse (+5,7%) constatée l'an passé. "Et ce, malgré les contraintes financières", souligne André Laignel, président de l'OFGL.

© OFGL et Adobe stock. Source : données DGFiP, traitement OFGL, échantillon de 1 297 communes, budgets principaux en présentation fonctionnelle

+5,7%. Tel aurait été l'an passé la croissance des dépenses de fonctionnement des polices municipales et intercommunales, selon une nouvelle étude que vient de publier l'Observatoire des finances et de la gestion publiques locales (OFGL), conduite cette année auprès de 1.371 communes. Une croissance qui reste très soutenue après déjà deux années "de forte accélération" : +9% en 2022 et +7,6% en 2023 (lire notre article du 29 octobre). "Sur les cinq années du mandat en cours, 70% des communes concernées ont déjà investi davantage pour leur police municipale et la sécurité du quotidien que sur les six années du mandat précédent", observent encore les auteurs de l'étude. Confirmant ainsi, comme le souligne le président de l'OFGL, André Laignel, la place prise par la police municipale au sein des budgets locaux au cours de ce mandat qui s'achève "et ce, malgré les contraintes financières". "En sept ans, les dépenses de fonctionnement des polices municipales ont augmenté en moyenne de 41%, contre 16% de croissance pour les dépenses de fonctionnement des autres services publics", est-il encore pointé.

Des dépenses d'équipement en forte hausse, des frais de personnel toujours dynamiques

En 2024, la hausse a été à nouveau particulièrement forte pour les dépenses d'équipement. Ces dernières auraient ainsi atteint 314 millions d'euros l'an passé, alors que la moyenne annuelle sur la période 2019-2024 est estimée à 188 millions d'euros. Les charges de bâtiments et de construction constituent toujours le premier poste en la matière (représentant 39% du total sur 2020-2024).

Les frais de personnel restent néanmoins largement prépondérants, puisqu'ils représentent 90% du total. Ils vont évidemment croissant avec la hausse des effectifs. Ils sont en outre portés par une "part d'indemnités et de primes proportionnellement plus forte (24,5%) que dans les frais de personnel des autres services publics (13,6%)", souligne l'étude (et ils le sont d'autant plus compte tenu du "caractère dynamique" d'une part de ce régime indemnitaire, "autre singularité de la filière"). On le sait, ce régime constitue l'une des principales clés pour attirer des agents d'une filière où les tensions sur les recrutements sont singulièrement fortes. Les auteurs de l'étude relèvent que c'est particulièrement le cas en Île-de-France, "où les indemnités pèsent plus fortement du fait de la concurrence accrue sur le recrutement entre les territoires de cette région". Restera à mesurer l'an prochain l'impact budgétaire du nouveau régime voulu par Dominique Faure (lire notre article du 6 mars 2024), institué par décret (lire notre article du 28 juin 2024) et que devaient mettre en place les collectivités au plus tard le 1er janvier dernier, non sans parfois trainer des pieds (lire notre article du 12 décembre 2024).

L'impact budgétaire de l'armement à relativiser

Autre facteur d'attractivité, l'armement. Si les auteurs de l'étude confirment qu'il constitue "bien un enjeu en matière de recrutement", ils relativisent à nouveau son impact budgétaire. Certes, "les dépenses de fonctionnement par habitant sont en moyenne plus élevées dans les polices municipales équipées de l’arme létale par rapport aux autres communes armées (entre +20% et +35% en fonction de la strate d’effectifs). Mais, rapportée au nombre d’agents, la dépense de fonctionnement augmente avec la montée en catégorie d’armes de manière limitée (+2,5%). Les disparités de niveaux de dépenses en fonction des catégories d’armement sont finalement le reflet des missions qui varient et qui s’adaptent aux besoins des communes tels qu’identifiés par les exécutifs locaux", avance cette année encore l'étude.

Toujours de fortes disparités entre collectivités

Toujours selon cette dernière, les communes concernées auraient dépensé en moyenne 48,3 euros par habitant pour leur police municipale l'an passé. Un quart d'entre elles aurait toutefois dépensé moins de 24,3 euros/habitant, quand un autre quart y aurait consacré plus de 53,4 euros/habitant. Une différence "qui s'explique en partie par un calibrage différent des services de police municipale en nombre d'agents par rapport à la population", est-il rappelé. Pour atténuer cet effet, l'étude propose un second indicateur, qui rapporte le niveau des dépenses totales liées aux polices municipales au nombre d'agents concernés. Le calcul fait alors ressortir, pour 2023, une dépense moyenne de 59.707 euros par agent. Avec des disparités moins grandes que précédemment : un quart des communes concernées dépenserait moins de 49.877 euros par agent, quand un autre dépenserait plus de 65.201 euros par agent. Des montants, avertissent les auteurs de l'étude, qui "ne constituent pas des objectifs de gestion pour les communes", rappelant qu'"un grand nombre de facteurs explicatifs" se cachent derrière ces disparités : poids du tourisme, taille, localisation, richesse de la commune ou encore doctrine d'emploi retenue par les élus.