Dépenses d'éducation : l'État et les communes en première ligne

La dépense intérieure d'éducation (DIE) de la France a continué de croître en 2024, selon la Depp. Si l'État en est toujours le premier contributeur, la part des communes, portée par l'investissement dans le bâti scolaire, a augmenté plus vite que celle des autres acteurs.

© DEPP, Compte de l’éducation et Adobe stock

En 2024, la dépense intérieure d'éducation (DIE) de la France s'est élevée à 197,1 milliards d'euros, révèle la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (Depp) du ministère de l'Éducation nationale dans une note publiée le 23 septembre 2025. Ce montant, en hausse de 3,6% sur un an, représente 6,8% du produit intérieur brut (PIB).

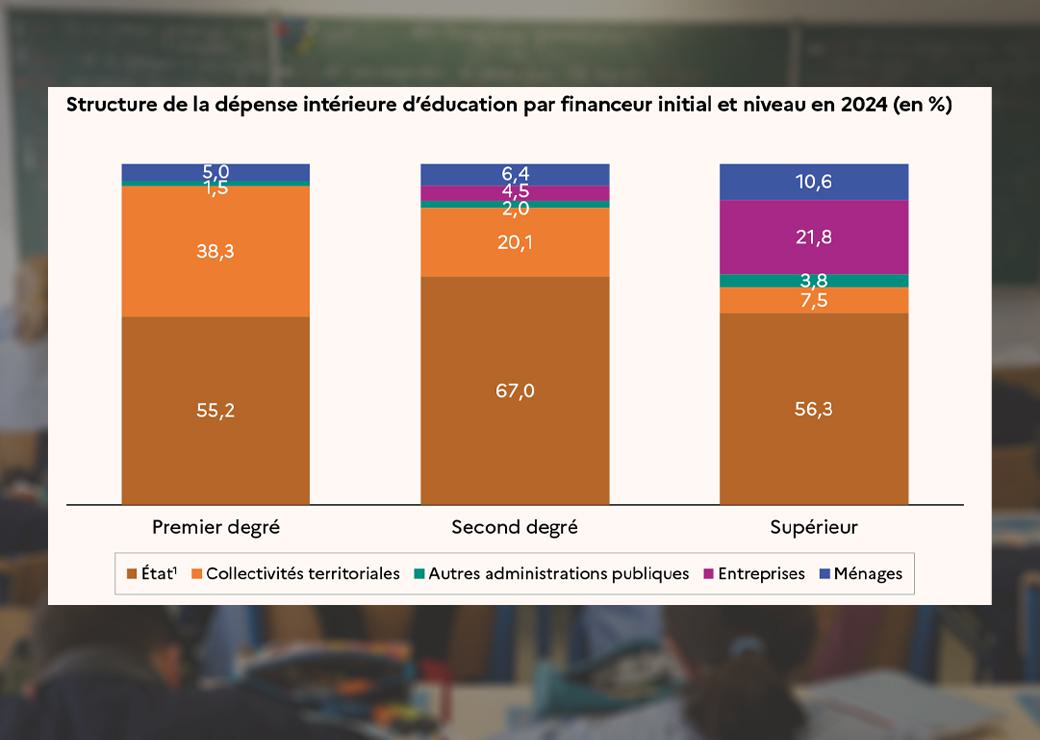

Avec 108,7 milliards d'euros dépensés, soit 55% de la DIE, l'État reste le premier financeur de l'éducation. Sa participation est en hausse de 1,7% sur un an. Cette augmentation s'explique, outre la revalorisation du point d'indice de la fonction publique, par des mesures de revalorisation des rémunérations des enseignants, des conseillers principaux d'éducation et des accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH).

La part de l'État artificiellement gonflée ?

Il faut toutefois noter que les dépenses de l'État en matière de personnels d'éducation comprennent la totalité des charges sociales dues par l'employeur, y compris les pensions de retraite des fonctionnaires. Or ce calcul a récemment fait l'objet de critiques – par exemple de la part de l'Institut des politiques publiques (IPP) – qui considèrent que les pensions d'enseignants retraités n'ayant par nature aucun impact sur l'éducation ne devraient pas être incluses dans la DIE. Avec cette affectation comptable des retraites, le budget consacré à l'enseignement scolaire est surévaluée de 9,37%, estime l'IPP.

Les collectivités territoriales sont le deuxième financeur de la DIE avec une participation de 45,4 milliards d'euros en 2024, soit 23% du total. Leurs dépenses correspondent principalement aux frais d'investissement (bâti scolaire, équipement), de fonctionnement et à la rémunération des personnels. Étant donné le nombre d'années passées par les élèves dans le premier degré, mais aussi la présence des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem), les communes financent 56% des dépenses d'éducation des collectivités, loin devant les départements (16%) et les régions (27%), malgré les compétences élargies de ces dernières qui, outre les lycées, contribuent au financement de l'enseignement supérieur, de l'orientation et de la majorité des dépenses de transports scolaires.

La rénovation du bâti booste l'investissement

Entre 2023 et 2024, les dépenses d'éducation des collectivités ont augmenté de 3,9%. Cette hausse provient avant tout des dépenses d'investissement des communes (+15,8%), principalement dans le bâti scolaire. "Le plan Rénovation des écoles lancé en 2023 par l'État a pu faciliter l'investissement des communes dans le bâti scolaire grâce à un accompagnement de projets", indique la Depp. En effet, alors que l'État annonçait un objectif de rénovation de 40.000 écoles primaires publiques en dix ans, le Fonds vert a été renforcé en 2024 par une enveloppe complémentaire de 500 millions d'euros dédiée aux écoles. Pour leur part, les dépenses d'investissement des départements sont en hausse (+1,8%) et celles des régions en baisse (-4,2%).

L'analyse des dépenses de fonctionnement pour l'éducation montre également une différence nette entre les strates de collectivités. Quand elles se situent en hausse pour les communes (+6,4%), elles s'inscrivent à la baisse pour les départements (-1,4%) et les régions (-2,1%). La Depp met notamment en exergue une baisse du montant total des dotations globales de fonctionnement versées aux collèges par les départements et aux lycées par les régions.

On note toutefois une hausse des dépenses de personnel d'éducation pour l'ensemble des collectivités (+4,6%), ainsi que des dépenses de transports scolaires (+4,7%), de même qu'une augmentation "significative" des dépenses d'achats de prestations de service de la part des communes.

Enfin, après plusieurs années d'augmentation portée par l'essor de l'apprentissage, la part des entreprises dans la DIE se stabilise à 10% en 2024, tandis que celle des ménages s'élève à 8%, soit une légère diminution due principalement à la baisse des effectifs dans le premier degré et au collège.