Éclairage public : les extinctions nocturnes ont progressé entre 2014 et 2024

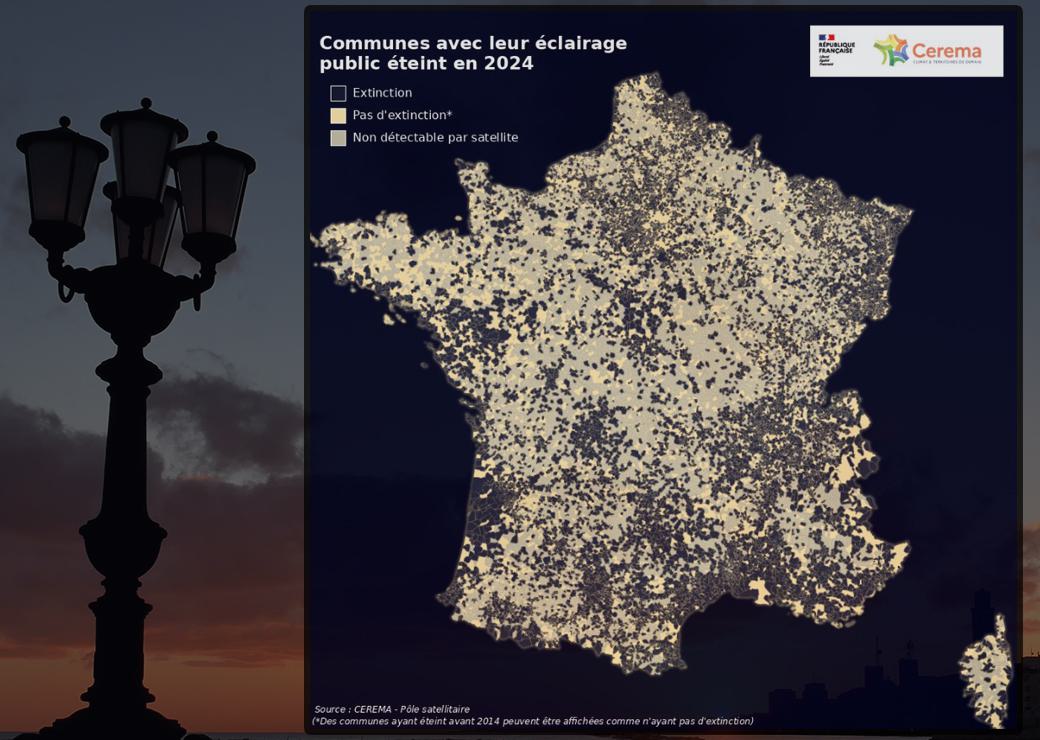

Le recours à l'extinction nocturne de l'éclairage public a connu une nette progression en France entre 2014 et 2024, selon une cartographie du Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement), publiées ce 30 juillet.

© Cerema et Adobe stock

L’extinction de l’éclairage public fait de plus en plus d’émules dans les collectivités, selon une nouvelle cartographie portant sur la période 2014-2024 publiée ce 30 juillet par le Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement). Cette étude fondée sur des données satellitaires recense les extinctions totales, partielles ou les rénovations d'ampleur, ainsi que les abandons de politique d'extinction.

35% des communes concernées

Sur les 19.262 communes analysées, 11.980 (62%) pratiquent une "extinction totale en coeur de nuit", 3.547 une extinction partielle ou une rénovation d'ampleur et 131 ont décidé de rallumer en cœur de nuit. Sur l'ensemble de l'Hexagone (34.900 communes environ), cela concerne désormais 35% des communes.

Selon l'étude, "30% des extinctions totales ont été mises en place au moment de la crise énergétique de septembre à décembre 2022". "Il y a eu un gros pic d'extinction à l'hiver 2022 suite à la guerre en Ukraine. Depuis, ça s'est un petit peu tassé", observe Emma Bousquet Borrut, responsable d'études observation satellitaire au Cerema d'Occitanie. "Les mises en place d'extinctions sont plutôt constantes, et s'ajoutent dans le temps, ce qui explique pourquoi la France est de moins en moins éclairée", ajoute-t-elle.

"Les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de -rance, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur ont plus de 40% de leurs communes qui ont probablement mis en place une extinction totale en cœur de nuit", indique l’étude. Certaines régions, comme la Bretagne et la Bourgogne-Franche-Comté, ont un éclairage historiquement faible. D'autres, comme l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Île-de-France, l'Occitanie ou la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, concentrent la majorité des extinctions récentes, dans un objectif clair de réduction des coûts.

Des changements de pratiques variables, selon la taille des communes

La répartition des changements de pratique diffère selon la taille des communes. "Plus de 50% des communes entre 1.000 et 5.000 habitants ont probablement mis en place une politique d'extinction totale, détaille l’étude. 36% l'ont fait pour les communes entre 20 et 40.000 habitants, 23% des communes au-delà de 40.000. Les communes de grande taille ont par contre mis en place des extinctions partielles ou des rénovations d'ampleur."

L'enquête annuelle, menée collectivement par l'Association française de l'éclairage et le Cerema, souligne que l'éclairage public ne représente plus que 0,54% de la consommation électrique en 2024.

Cette baisse contribue à la diminution globale de la consommation d'électricité dans le pays (-3,2% en 2023) et à la réduction des émissions de carbone liées à l'éclairage public, précise l'enquête. "Elle est le fruit croisé des rénovations d’ampleur des parcs d’éclairage (la part de LED représente aujourd’hui 40% du parc national) et des extinctions nocturnes qui se sont démultipliées", souligne le Cerema.

Les LED en question

L'utilisation massive de LED, censées réduire la consommation énergétique, pose néanmoins question. "La lumière bleue des LED perturbe fortement la biodiversité", souligne Emma Bousquet Borrut, évoquant l'arrivée plus récente de LED "chaudes", moins nocives mais plus onéreuses.

Malgré ce mouvement d'extinctions, elle note cependant que "de plus en plus de communes réfléchissent à rallumer". "Certains habitants associent le manque d'éclairage à l'insécurité. Cependant, il n'y a pas de consensus sur le lien entre insécurité et éclairage, mais des études sont en cours", précise-t-elle. Cette tendance au rallumage "est inquiétante car le sujet de l'éclairage doit traiter dans son ensemble l'énergie, la sécurité, la biodiversité, et la santé humaine".

Enfin, le Cerema précise que "par satellite, on ne distingue pas l'éclairage public de l'éclairage privé ; or les collectivités font beaucoup plus d'efforts de sobriété que les usines, commerces, ou restaurants, qui sont souvent excessivement éclairés, parfois durant toute la nuit".

» Éclairage urbain : une analyse inédite à l’échelle d’une métropolePour la première fois, l’Inrae, le Museum national d’histoire naturelle, AgroParisTech et La TeleScop ont livré à l’échelle d’une métropole - celle de Montpellier Méditerranée,- une analyse croisée des besoins de réduction lumineuse de six groupes d’espèces et de l’acceptabilité des habitants face aux changements d’éclairage public. À partir d’images satellites à haute résolution, les scientifiques ont cartographié la pollution lumineuse de la métropole, qui peut être problématique en raison de sa proximité avec le parc national des Cévennes. Ils ont ensuite évalué les besoins de six groupes d’espèces (oiseaux, deux groupes d’insectes, deux groupes de chauves-souris, amphibiens) sur la connectivité du paysage nocturne à partir d’imagerie satellitaire, de savoirs locaux et des inventaires des naturalistes en lien avec trois associations (la LPO, l’Opie et le groupe des chiroptères du Languedoc-Roussillon). Ce travail leur a permis de classer les points lumineux (lampadaires) selon leur urgence à réduire la pollution lumineuse. Parallèlement, l’équipe de recherche a mené une enquête auprès de 1.148 habitants de la métropole pour comprendre leurs préférences en matière d’éclairage urbain selon différentes situations. En croisant besoins de la biodiversité et des citoyens, ils ont pu localiser les zones où des actions sur l’éclairage public seraient mutuellement bénéfiques et les situations où des compromis restent nécessaires. Trois situations sont ainsi observées : des quartiers, contenant des enjeux forts pour la biodiversité, qui peuvent bénéficier de réductions rapides de la pollution lumineuse avec le soutien des habitants ; d’autres dans des zones urbaines centrales avec des enjeux écologiques modérés, et dans lesquels certaines mesures de réduction de l’éclairage semblent être mieux reçues que des extinctions (par exemple le changement de couleur, la réduction de l'intensité, l’ajustement de la directivité des luminaires) ; des quartiers à forts enjeux écologiques, mais dans lesquels le public se montre fortement réticent aux mesures d’extinction. Dans ce cas, les chercheurs jugent possible d’adopter des mesures de réduction, qui peuvent être très efficaces pour réduire l’impact sur la biodiversité à condition de les accompagner d’actions de sensibilisation pour informer les résidents des effets de la pollution lumineuse. Les résultats de l’étude, publiés dans Nature Cities le 20 juin 2025, montrent qu’une politique d’éclairage nocturne adaptée spatialement à l’échelle de la rue voire du lampadaire permet de concilier les besoins de la biodiversité et les attentes des citoyens, notamment en termes de sécurité. Les scientifiques ont aussi développé l’application web SustainLight qui compile les résultats sous forme de carte interactive pour aider les décideurs de la métropole dans leurs politiques locales d’éclairage. |