La "galère" du logement étudiant : un soutien public massif mais toujours mal coordonné

Bien que conséquent, le soutien public au logement étudiant est un colosse aux pieds d'argile : il absorbe le flux sans toujours lisser les inégalités, naviguant à vue sans stratégie globale définie, en particulier dans la région capitale. Un constat mis en exergue par la Cour des comptes dans un rapport présenté ce 2 juillet.

© Cour des comptes et Adobe stock

Le logement étudiant en France est un vaste chantier, coûteux pour les finances publiques, mais dont l'efficacité globale reste en question. C'est ce que tend à démontrer un rapport de la Cour des comptes, dont les conclusions, sans tabou, brossent le tableau d'un système qui a absorbé le choc démographique mais peine à assurer une équité sociale et territoriale, faute d'objectifs clairs et d'un véritable pilotage national.

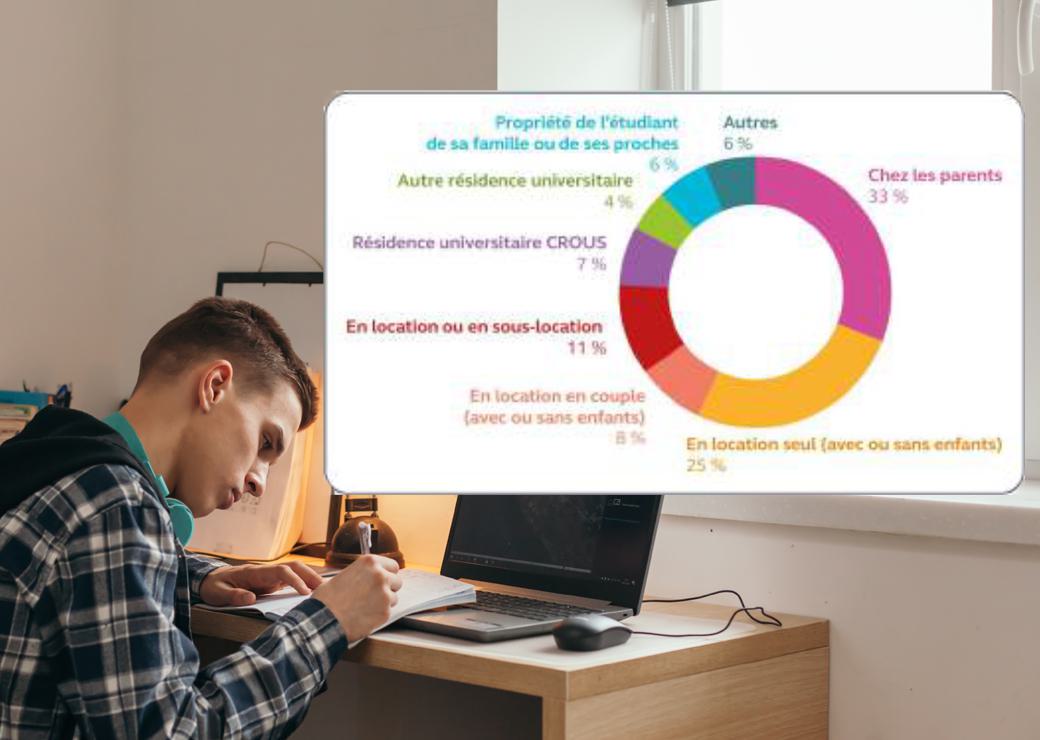

À la rentrée universitaire 2023, pas moins de 2,97 millions de jeunes étaient inscrits dans l'enseignement supérieur français, un chiffre multiplié par dix depuis 1960. Cette massification de la population étudiante, accentuée par le pic de natalité du début des années 2000 et l'attractivité internationale, a mis la pression sur l'accès au logement. Face à cette situation, les pouvoirs publics ont réagi, mais de manière désordonnée. Le rapport souligne que "le soutien public en faveur du logement des étudiants est ainsi davantage le fruit d’interactions entre des acteurs multiples, aux intérêts convergents mais différenciés, que d’une politique publique définie avec des objectifs précis et cohérents".

Des aides personnelles massives mais inégales

Les aides personnelles au logement (APL) se posent en pilier du soutien public. En 2023, selon le rapport, ces aides ont en effet représenté 2,3 milliards d’euros, bénéficiant à 1,6 million d'étudiants et apprentis. Un soutien conséquent, dont le coût a même crû plus vite que les effectifs étudiants sur la période récente.

Cependant, le caractère universaliste de ces aides ne signifie pas une efficacité partout égale. Par exemple, à Paris, les APL ne couvraient en 2023 que 39% du loyer hors charges, contre 57% à Orléans. Une faille majeure qui pèse lourdement sur le portefeuille des étudiants dans les zones tendues.

Le parc social, un effort de construction qui ne suffit pas

Depuis 2012, l'essentiel de l'action publique s'est concentré sur l'extension du parc de logements étudiants à vocation sociale, visant prioritairement les étudiants les plus modestes. Au total, 69.300 logements étudiants à vocation sociale ont été créés entre 2012 et 2023, un investissement estimé à 4,9 milliards d'euros.

Pourtant, malgré cet effort, le taux d’équipement national (8,2 places pour 100 étudiants) n'a pas progressé. Pire, la Cour des comptes constate que la transformation de chambres individuelles en appartements autonomes, bien que nécessaire pour améliorer le confort, a réduit la capacité d'accueil de 11.000 places sur la période examinée.

Un autre point de tension émerge : le parc géré par les Crous (les trois quarts des logements sociaux étudiants) est aussi mobilisé pour l'accueil des étudiants en mobilité internationale, représentant 36,5% des logements occupés. Cette priorité, essentielle pour l'attractivité de l'enseignement supérieur français, crée un "effet d’éviction" pour les étudiants boursiers, en particulier dans les zones tendues comme l'Île-de-France. “La mobilisation du parc des Crous pour les étudiants en mobilité internationale qui bénéficient du système de conventions ne fait pas aujourd’hui l’objet d’une réflexion sur son articulation avec la priorité sociale du réseau en faveur des étudiants de conditions modestes”, souligne le rapport.

L'Île-de-France, un cas d'école des disparités

Les disparités territoriales sont un échec cuisant de la politique de soutien. L'Île-de-France, qui concentre un quart des étudiants du pays, en est l'exemple le plus criant. Malgré un rattrapage initial, la capacité d'accueil en logement social étudiant y reste inférieure à la moyenne nationale. Les loyers y sont les plus élevés et les étudiants franciliens sont près de deux fois plus nombreux à cohabiter (47% contre 27% ailleurs).

La raison ? Une gouvernance locale défaillante. Contrairement à Lyon ou Bordeaux, où des partenariats robustes et des objectifs chiffrés ont été mis en place, la région capitale souffrirait d'un manque criant de coordination entre les multiples acteurs. "L’Île-de-France est loin de présenter une gouvernance à même de résoudre sa situation. Les pouvoirs publics, y compris nationaux, doivent concentrer leur attention sur cette région, qui présente de réels signes de décrochage par rapport au reste du territoire", pointe la Cour des comptes.