Les langues régionales : des chefs d'œuvre en péril

Le rapport sénatorial sur la mise en œuvre de la loi Molac pour la protection et la promotion des langues régionales dresse un constat dramatique : ce patrimoine vivant est en voie de disparition. Clé de voûte de leur apprentissage, l'enseignement scolaire affiche de nombreuses carences.

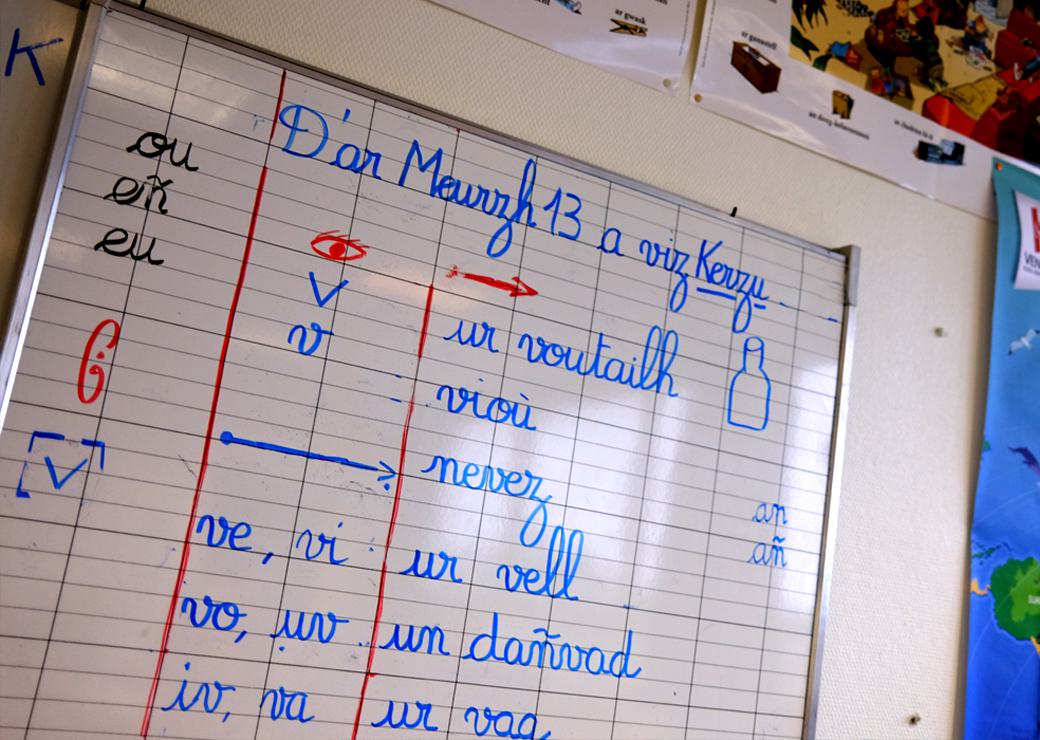

© Aurélie Roudaut

"Sans sursaut politique et sociétal fort, ces langues seront quasiment éteintes d'ici une à deux générations", alertent les sénateurs Max Brisson et Karine Daniel dans leur rapport d'évaluation de la loi du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion, dite loi Molac, publié le 17 octobre. Adoptée dans un "large consensus", la loi visait à renforcer l'enseignement, sécuriser l'usage dans l'espace public et reconnaitre la valeur patrimoniale des langues régionales. Quatre ans après son adoption, la mission sénatoriale ne peut que constater que "le nombre de locuteurs continue de s'effondrer".

Devant la quasi-disparition de la transmission familiale des langues régionales, la loi Molac mettait l'accent sur l'école en renforçant l'enseignement à travers des conventions entre État et collectivités territoriales, et en clarifiant la participation financière des communes à la scolarisation de leurs élèves dans des établissements privés d'enseignement bilingue.

Le modèle immersif fragilisé

Pourtant, soulignent les sénateurs, la loi Molac a connu un "séisme" avec la censure par le Conseil constitutionnel de son article relatif à l'enseignement immersif, méthode considérée comme particulièrement efficace pour former des locuteurs de bon niveau mais jugée contraire à l'article 2 de la Constitution qui édicte "la langue de la République [et par extension de l'enseignement, ndlr] est le français". Si une circulaire de décembre 2021 a ouvert "une voie de passage" en assouplissant le calcul de la parité horaire à l'échelle des cycles scolaires, cette fragilisation du modèle immersif a "affaibli très fortement" les réseaux associatifs en Bretagne, Alsace, Pays basque, Occitanie, Catalogne et Corse, alors même que des contrats d'association lient certains de leurs établissements avec l'Éducation nationale depuis plus de trente ans.

Dès lors, le bilan de la loi Molac apparaît en trompe-l'œil. Certes, à la rentrée 2023, plus de 107.000 élèves de primaire – soit une progression de 47% en deux ans – suivaient un enseignement de langue vivante régionale, et 168.000 élèves étaient concernés de la maternelle au lycée, le tout dans une période de déprise démographique globale. Le breton a ainsi enregistré 9.229 élèves supplémentaires dans le premier degré (+86% par rapport à 2021) et le corse 8.185 (+67%). De plus, le nombre de filières bilingues a légèrement augmenté tandis que les filières immersives à l'école primaire publique, bien qu'encore confidentielles, se sont développées.

"Abandon massif" à l'entrée dans le secondaire

Mais au passif, on relève des ouvertures de filières bilingues décrites comme "un parcours du combattant" et un flou sur l'intensité des apprentissages, car les données de l'Éducation nationale ne distinguent pas entre les quelques heures annuelles d'une simple initiation, l'enseignement renforcé à trois heures par semaine ou l'enseignement immersif. Surtout, la mission constate un "abandon massif" de l'apprentissage des langues régionales à l'entrée dans le secondaire. Si l'on comptait 107.192 élèves suivant un enseignement de langue régionale en primaire à la rentrée 2023, ils n'étaient plus que 47.882 au collège et 13.091 au lycée. Explication des rapporteurs : "La réforme du lycée a oublié les langues régionales", celles-ci n'ayant été rattrapées qu'in extremis sous forme d'options et de LVC (troisième langue) souvent placées en fin de journée ou sur la pause déjeuner.

Le rythme du développement de l'enseignement, assure la mission sénatoriale, est dès lors insuffisant pour compenser la diminution du nombre de locuteurs. En Bretagne, plus de 60% des brittophones actuels sont âgés de plus de 60 ans, tandis qu'en Alsace, la maîtrise de l'alsacien, qui concerne 70% des plus de 55 ans, n'est plus que de 9% chez les 18-24 ans.

Bilan "très mitigé" pour les conventions État-collectivités

Pour expliquer cette trajectoire négative, les rapporteurs évoquent le bilan "très mitigé" des conventions signées entre l'État et les collectivités territoriales. "Des territoires ne sont toujours pas couverts [par exemple pour le catalan, ou en Loire-Atlantique pour le breton], certaines conventions n'ont pas été renouvelées ou ne sont pas appliquées", déplore la mission. Par ailleurs, quand elles existent, ces conventions voient leur mise en œuvre entravée par "un contexte budgétaire tendu et incertain" ainsi que par "une très forte carence en ressources humaines", ce que la mission considère comme le "principal frein au développement de l'enseignement des langues régionales". Pour l'occitan, il n'existe par exemple qu'un emploi et demi en équivalent temps plein itinérant pour l'ensemble des écoles primaires du Cantal.

En outre, les modifications apportées par la loi aux conditions de versement du forfait scolaire pour les établissements d'enseignement privés bilingues "n'ont pas permis d'apaiser les tensions", qu'elles portent sur le principe même du versement, sur les conditions d'exonération pour les communes ou sur le montant. Le réseau alsacien ABCM Zweisprachigkeit s'est vu opposer un refus de participation par 20% des 110 communes contactées, alors que le réseau breton Diwan estime à 250.000 euros son manque à gagner, soit la moitié des 500.000 euros de trésorerie qui lui manquaient en septembre 2024 pour finir l'année comptable. "Le financement des réseaux d'enseignement immersif a paradoxalement été profondément fragilisé par la loi Molac du fait de la décision du Conseil constitutionnel", pointent les rapporteurs, certains acteurs signalant même "que des consignes avaient été données aux préfets pour ne pas mandater d'office cette dépense".

Appel aux collectivités

À la suite de ce rapport, la commission de l'éducation du Sénat a adopté une vingtaine de recommandations autour de cinq axes. Elle en appelle d'abord à élaborer une politique nationale en faveur des langues régionales en sortant des rapports de force et des négociations bilatérales. Elle souhaite ensuite développer l'offre d'enseignement en langue régionale à l'école publique à travers des filières bilingues et immersives et mettre en place une continuité des parcours bilingues de la maternelle au lycée. Elle prône par ailleurs la sécurisation financière des réseaux associatifs, en définissant dans chaque département, lorsqu'il n'existe pas, un forfait scolaire départemental maternel et élémentaire. Elle demande encore à renforcer les moyens humains, en utilisant davantage les "ressources dormantes" de l'Éducation nationale – soit les enseignants pratiquant la langue mais ne l'enseignant pas –, en confortant la place de ces langues dans la formation et en accompagnant les personnels. Enfin, elle juge nécessaire de valoriser les langues régionales tout au long de la scolarité, notamment en donnant la possibilité de composer certaines épreuves (brevet, baccalauréat) en langue régionale.

Pour sa part, l'auteur de la loi, Paul Molac, prenant appui sur "la position en retrait du rectorat [...] en comparaison au volontarisme de la région Bretagne", a estimé que pour faire avancer la promotion des langues régionales et leur enseignement, "il faut que les collectivités territoriales s'en emparent". De leur coté, les rapporteurs demandent aux collectivités territoriales de dépasser le cadre scolaire et "de proposer un environnement complémentaire de cette offre, permettant de montrer l'utilité sociale de cette langue et de son apprentissage".