Sobriété et transition écologique juste : le Pacte civique recueille la parole de personnes touchées par la pauvreté

Pour favoriser une transition écologique juste, il importe de prendre en compte les situations, savoirs et expériences de ceux qui connaissent la pauvreté, selon le Pacte civique qui publie une étude sur le sujet. Malgré une sobriété principalement subie, une majorité de personnes interrogées se déclarent sensibilisées et prêtes à des efforts supplémentaires, mais pas dans tous les domaines. Parmi les "leviers d’adhésion" à la transition mis en avant : un effort partagé et proportionné en fonction des moyens, une approche par la santé, une progressivité.

Parler de sobriété avec des personnes pauvres, est-ce déplacé ? Le Pacte civique, pour qui la sobriété est l’une des quatre valeurs fondatrices (avec la justice, la fraternité et la créativité), a considéré au contraire que c’était nécessaire. Les personnes en situation de précarité sont en effet les premières victimes du dérèglement climatique, "mais elles sont aussi porteuses de savoirs pratiques et d’expériences éclairant de façon décisive ces enjeux", selon le collectif. Ainsi ce dernier publie-t-il une étude intitulée "Sobriété et pauvreté – La parole des premiers concernés pour une transition écologique juste", qui se fonde sur une enquête quantitative conduite par Viavoice auprès de 478 personnes vivant sous le seuil de pauvreté (60% du revenu médian) et des entretiens menés auprès de 44 personnes touchées, sous différentes formes, par des difficultés sociales.

La "sobriété obligatoire" n’empêche pas la "conviction citoyenne"

"Contrairement à certaines idées reçues, les personnes en situation de pauvreté ne se désintéressent pas des questions environnementales", soulignent les auteurs. 75% des personnes interrogées se déclarent préoccupées par le sujet, soit "un niveau comparable à celui relatif aux inégalités sociales (73%) même si le pouvoir d’achat reste la préoccupation majoritaire (85%)".

Certes, la notion de sobriété évoque des réalités contrastées : souvent, en premier lieu, le rapport à l’alcool, mais aussi l’absence de choix en matière de consommation (une "sobriété obligatoire" quand on n’a pas la possibilité de "faire des excès") ou encore une "défiance envers les injonctions" de décideurs perçus comme déconnectés des réalités. "Mais l’enquête montre aussi que cette même notion peut être réinvestie, appropriée" et devenir le "support d’une éthique fondée sur l’attention, la retenue, la simplicité choisie, le respect des autres et du monde" (et se traduisant en pratique par le fait de faire durer les équipements et de réparer, d’éviter le gaspillage alimentaire, de s’appuyer sur les solidarités familiales et associatives, etc.). La sobriété est ainsi une réalité quotidienne, "à la fois par nécessité économique et, pour beaucoup, par conviction citoyenne", notamment en matière de consommation d’eau et d’énergie, selon l’étude.

La santé, "levier d’adhésion majeur" aux politiques de transition

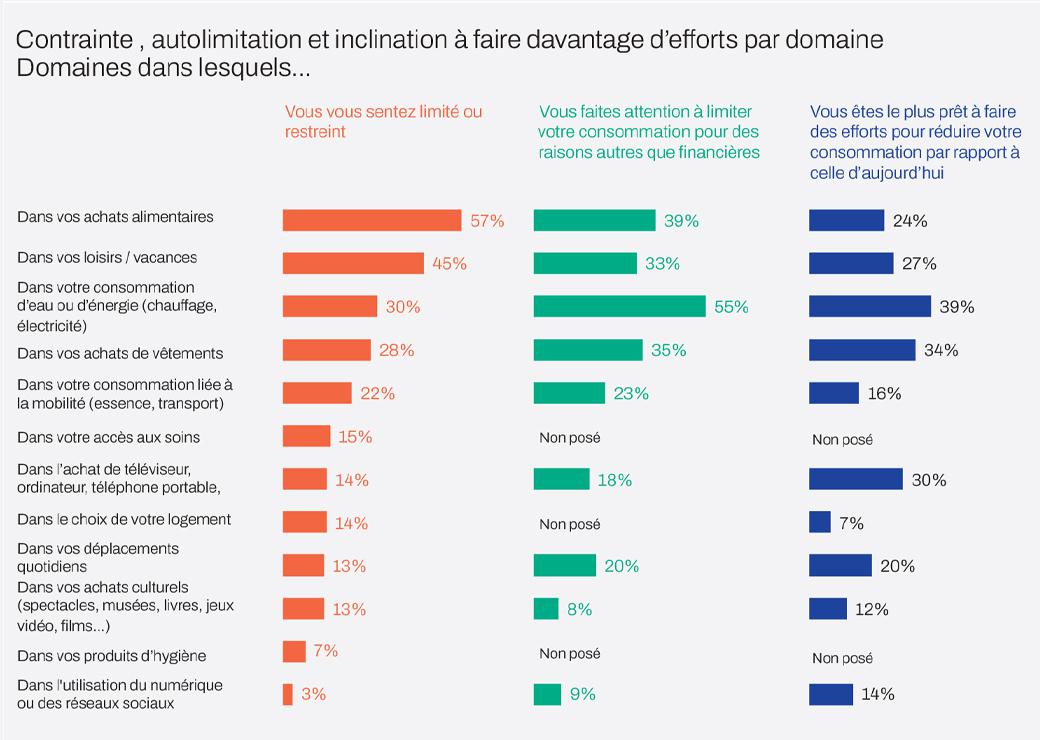

Si leur consommation est déjà contrainte, 86% des personnes interrogées se déclarent prêtes à consentir à des efforts supplémentaires, mais pas dans tous les domaines (39% sur l’eau et l’énergie, 34% sur l’achat de vêtements, mais seulement 7% sur le choix du logement, 12% sur les achats culturels et 16% sur les dépenses liées à la mobilité). Les personnes interrogées attendent par ailleurs des pouvoirs publics "qu’ils aident concrètement à la rénovation des bâtiments (45%) et à la construction de logements bon marché et peu consommateurs de ressources (41%)". Signifiant ainsi que la sobriété en matière de logement n’est pas ou peu de leur ressort. Quant aux autres domaines (mobilité, culture, réseaux sociaux…), les "réponses suggèrent le refus de sacrifier le tissage de liens et l’ouverture aux autres", selon les auteurs.

Interrogées sur les politiques de sobriété énergétique et de transition, les personnes du panel expriment un besoin de reconnaissance, "une volonté d’être prises en compte dans les politiques publiques, non comme des publics à sensibiliser, mais comme des actrices et acteurs déjà engagés, malgré eux, dans une forme de sobriété contrainte mais porteuse de sagesse pour tous". La santé, qui "permet de relier protection de soi, attention aux autres et souci de la planète", est présenté comme un "levier d’adhésion majeur" aux politiques de transition écologique.

Pour favoriser une transition juste, il s’agit surtout d’engager "l’ensemble de la société", les plus favorisés devant "assumer une responsabilité proportionnée à leurs moyens". Autre recommandation mise en avant : celle de favoriser des "transitions progressives et accompagnées", d’éviter en particulier de "provoquer des ruptures qui fragiliseraient davantage ceux qui cumulent déjà les difficultés, ou manquent de réseaux de solidarités".