Universités : la différenciation des établissements s'est muée en fracture, alerte le Sénat

Faute de cap national, les inégalités de moyens et de reconnaissance entre universités ne cessent de s'accroître. Un rapport sénatorial dénonce un pilotage "illisible", des financements sélectifs concentrés sur les universités de recherche intensive qui ont favorisé la constitution de "pôles d'excellence" au détriment d'un maillage équilibré. Le Sénat alerte sur le risque d'un "service public universitaire à plusieurs vitesses", où seules les grandes métropoles pourraient offrir des conditions d'étude et de recherche satisfaisantes.

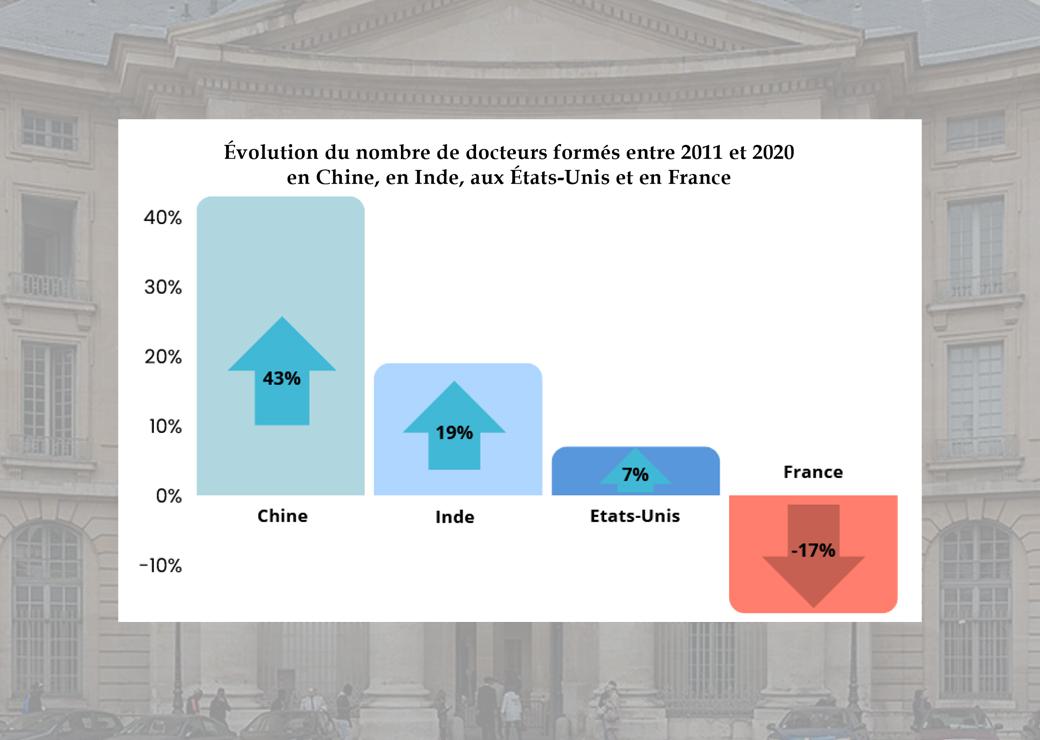

© Sénat et Dietmar Rabich CC BY-SA 4.0. Source: Association nationale de la recherche et de la technologie (2023)

"Notre pays ne dispose aujourd'hui d'aucun cap actualisé et partagé pour son université". Ce constat sévère est celui de la mission d'information du Sénat sur les relations stratégiques entre l'État et les universités, conduite par Laurence Garnier et Pierre-Antoine Levi qui ont publié un rapport mercredi 22 octobre 2025. Il en ressort que depuis l'abandon, en 2020, de la Stratégie nationale de l'enseignement supérieur (Stranes), le ministère n'a plus défini d'orientation claire ni de vision d'ensemble. En conséquence, les universités évoluent "dans un cadre erratique", soumis à des décisions budgétaires à court terme, sans régulation des effectifs ni cohérence territoriale.

Cette absence de stratégie, souligne le rapport, a "de multiples effets sur la cohérence du paysage universitaire, de plus en plus fragmenté". Les politiques publiques se sont empilées "sans vision d'ensemble", laissant chaque établissement tenter de s'adapter localement à la massification étudiante, aux exigences de la recherche et à la contrainte budgétaire.

Les perdantes de cette politique : les universités de formation pluridisciplinaire

Autre constat : les rapporteurs informent qu'au fil des réformes, la différenciation des établissements s'est muée en fracture. Les financements sélectifs, concentrés sur les universités de recherche intensive, ont favorisé la constitution de "pôles d'excellence" au détriment d'un maillage équilibré.

"Des universités à forte activité de formation pluridisciplinaire, avec un poids du premier cycle et des filières de sciences humaines, apparaissent comme les perdantes de cette politique", notent les sénateurs. Ces établissements, souvent implantés dans des villes moyennes ou à la périphérie des grandes métropoles, "assurent pourtant une mission essentielle de démocratisation et d'aménagement du territoire".

Le rapport pointe également l'absence de régulation nationale des effectifs étudiants. La plateforme Parcoursup, en ouvrant largement l'accès à la licence, a amplifié la pression sur les universités régionales, sans compensation en moyens humains ou immobiliers. Les capacités d'accueil, fixées par les rectorats, "permettent en pratique l'accès de tous les bacheliers", mais la sélection se fait ensuite "a posteriori et par l'échec". Cette logique produit un "gaspillage de ressources publiques" et fragilise les équipes pédagogiques déjà sous tension.

Face à cette massification non régulée, les collectivités territoriales – souvent partenaires dans les projets immobiliers ou la vie étudiante – se retrouvent en première ligne pour amortir les déséquilibres. Or la mission souligne "l'absence de prise en compte du rôle territorial des établissements dans la politique nationale", alors même que les universités constituent des acteurs structurants de développement local, d'innovation et de cohésion sociale.

"Erosion de l'autonomie financière"

Sur le plan budgétaire, le rapport décrit une situation préoccupante. La subvention pour charges de service public (SCSP) reste l'ossature du financement, mais sa répartition est jugée "illisible, inéquitable et imprévisible". Fixée selon des équilibres historiques, elle ne tient ni compte du profil des étudiants accueillis, ni du rôle territorial de l'établissement. Résultat : "de fortes disparités nourrissent un sentiment d'iniquité" entre universités, certaines disposant de marges financières très réduites pour maintenir leurs missions de service public.

Le désengagement progressif de l'État dans la compensation des coûts fixes, notamment salariaux, aggrave la situation. Les universités doivent absorber les hausses décidées au niveau national sans crédits supplémentaires. En parallèle, les dotations sont souvent versées "avec retard”, créant une incertitude infra-annuelle qui complique la construction des budgets.

La capacité d'autofinancement des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) a chuté "des deux tiers depuis 2021", et le résultat consolidé du secteur est devenu déficitaire en 2024. Cette "érosion de l'autonomie financière" remet en cause l'équilibre même du modèle d'université publique.

La France risque de voir son paysage universitaire "éclaté, inégal et illisible"

Pour les sénateurs, il devient urgent de "rebâtir une relation de confiance entre l'État et les universités", mais aussi entre les universités elles-mêmes. Ils formulent douze recommandations, dont plusieurs visent directement à préserver le maillage territorial du service public (lire encadré). Les sénateurs invitent par ailleurs à ouvrir une conférence stratégique quinquennale associant tous les acteurs – État, universités, collectivités et société civile – pour fixer les priorités de la politique universitaire nationale.

Le rapport invite également à reconnaître pleinement la dimension territoriale de l'université, en soutenant les campus de proximité et les antennes régionales, souvent décisifs pour l'accès à l'enseignement supérieur dans les zones moins denses. "L'université est un bien public dont la préservation constitue un impératif national", rappellent les rapporteurs.

Et de prévenir : sans réaffirmation claire du rôle de l'État et de l'équité territoriale, la France risque de voir son paysage universitaire "éclaté, inégal et illisible", au détriment de la cohésion du pays.

La politique universitaire comme politique d'aménagement du territoire

En filigrane, le rapport Garnier-Levi dépasse la seule question budgétaire : il plaide pour que la politique universitaire soit reconnue comme une politique d'aménagement du territoire à part entière. Dans de nombreuses villes moyennes, les universités jouent un rôle économique et social essentiel : attractivité des jeunes, innovation locale, emploi public, rayonnement culturel.

Pourtant, faute de moyens, plusieurs campus régionaux peinent à maintenir leurs formations ou à rénover leurs bâtiments. Le Sénat alerte donc sur le risque d'un "service public universitaire à plusieurs vitesses", où seules les grandes métropoles pourraient offrir des conditions d'étude et de recherche satisfaisantes.

"La science, aux côtés du droit, constitue l'un des deux piliers de la démocratie", rappelle le rapport en conclusion, citant le Conseil d'État. C'est donc au nom de l'intérêt général que les sénateurs appellent à restaurer une université nationale, ouverte, équilibrée et reconnue dans tous les territoires.

Douze leviers pour refonder la politique universitairePour sortir l'université de sa crise de confiance, le Sénat formule douze recommandations articulées autour de cinq axes. |