Concilier développement industriel et sobriété foncière : un "dilemme européen"

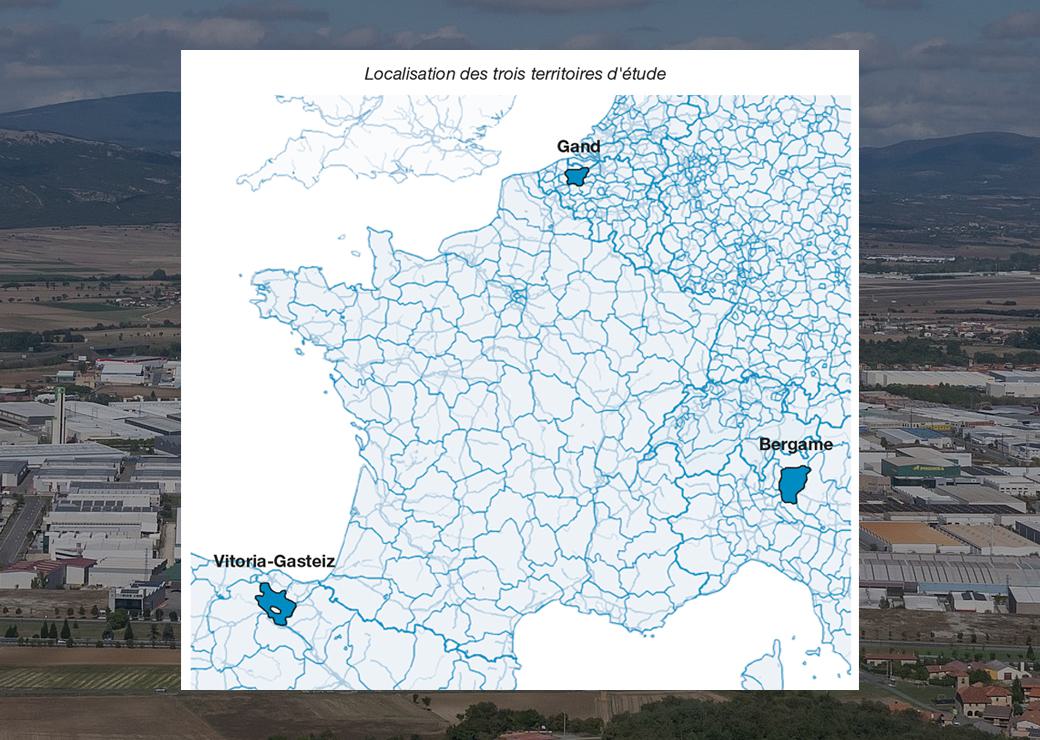

Développer le foncier industriel et préserver les espaces naturels, deux objectifs contradictoires ? À travers l'étude de trois villes (Bergame en Italie, Gand en Belgique et Vitoria-Gasteiz en Espagne) publiée le 3 octobre 2025, des étudiants de l'École urbaine de Sciences Po, missionnés par l'observatoire des Territoires d'industrie* pour réaliser un tour d'Europe, montrent l'inverse. Selon eux, vouloir appliquer un zéro artificalisation nette de manière uniforme s'avère inefficace.

© Observatoire des Territoires d’industrie, La fabrique de l'industrie et Basotxerri CC BY-SA 4.0

"Il est possible pour les collectivités territoriales de proposer une offre foncière adaptée aux besoins des industriels tout en respectant l'objectif de limitation de l'artificialisation des sols." C'est la conclusion de la nouvelle note de la Fabrique de l'industrie, publiée le 3 octobre 2025, "Gérer le foncier industriel dans les territoires, un dilemme européen". Le document est rédigé par Basile de Bryas, Claire Pernot-Masson, Chloé Ruivo et Tom Sename, étudiants de l'École urbaine de Sciences Po, qui s'est vu confier en septembre 2024 un tour d'Europe par l'observatoire des Territoires d'industrie*.

Le rapport explore les pratiques de trois villes européennes (Bergame en Italie, Gand en Belgique et Vitoria-Gasteiz, capitale du Pays basque espagnol) en matière de politique urbaine de développement industriel, de répartition des compétences entre collectivités dans le domaine de l'aménagement du territoire, et du niveau de précision des objectifs que ces collectivités ont défini pour lutter contre l'artificialisation des sols. Des villes qui partagent le même dilemme que leurs voisines hexagonales : réindustrialiser et préserver en même temps les espaces naturels.

En France, l'accès à la ressource foncière, qui correspond à un des besoins prioritaires des industriels, est en effet de plus en plus difficile. Le foncier se raréfie et l'objectif de zéro artificialisation nette des sols (ZAN) de 2021 limite les possibilités d'implantation ou d'extension d'entreprises industrielles. Si le projet de loi sur la simplification de la vie économique, adopté par l'Assemblée en première lecture le 17 juin 2025 (voir notre article), prévoit de dédier une enveloppe de 10.000 hectares d'artificialisation aux projets industriels, "cela ne suffit pas, toutefois, à clore définitivement la controverse", constate le rapport.

Trois villes étudiées

Les auteurs rappellent que, dès 2011, l'Europe a fixé l'objectif de réduire à zéro l’augmentation nette de la surface des terres occupées des sols d’ici à 2050. Objectif repris en 2021 dans la stratégie européenne pour les sols du Pacte vert (voir notre article).

En Espagne, aucun objectif national n'est pour le moment fixé. Mais le Pays basque s'est engagé dans cette voie au début des années 2020. Vitoria-Gasteiz suit une stratégie foncière contrôlée de près par les pouvoirs publics locaux. La ville ne connaît pas pour le moment de saturation foncière, alliant expansion manufacturière et durabilité. Si elle a réglementé tardivement l'artificialisation des sols, elle a en revanche déployé depuis les années 1990 une trajectoire de durabilité très étayée en mobilisant des outils particuliers, comme les grandes zones industrielles et une ceinture verte autour de la ville. Ce vaste espace vert récréatif entourant le centre de la ville limite de facto l'extension urbaine et l'artificialisation des sols. "Des agences locales d'aménagement telles que Gilsa (Gasteizko Industria Lurra), l'agence en charge de la gestion et de la promotion du foncier industriel de Vitoria-Gasteiz, ou l'AAD (Alava Agencia de Desarrollo), l'agence chargée de l'aménagement et de la gestion de terrains industriels de la province de l'Alava depuis 1991, détenues par les différentes autorités territoriales (région, province, ville), jouent un rôle d'intermédiaire entre les industriels en quête de foncier et les propriétaires", précise le document.

À Bergame, des relations informelles et une préoccupation surtout économique

Malgré une délégation de compétences importante au profit des régions en 2001, la ville italienne de Bergame garde la gouvernance foncière avec de "nombreuses relations informelles entre les industriels et la municipalité" et sans agence locale. Un objectif quantitatif d'artificialisation des sols a été fixé au niveau régional, mais "les acteurs de territoire apparaissent davantage préoccupés par le développement économique que par la sobriété foncière, indiquent les auteurs, en particulier la gestion privée du parc technologique de Bergame illustre la primauté des acteurs privés dans la définition et le déploiement de la stratégie foncière de Bergame".

Enfin, dernière ville étudiée : Gand, qui s'est progressivement tournée vers les secteurs logistiques et tertiaires, tout en gardant des activités industrielles à forte valeur ajoutée. La ressource foncière est gérée dans la ville par des partenariats public-privé mêlant promoteurs privés, agence d'urbanisme et agence de développement régional. La ville s'est dotée d'une nouvelle feuille de route en matière de planification urbaine, le plan "Room for Ghent". Elle renouvelle la vision portée par le Spatial Structure Plan of Ghent 2003 qui devait permettre de stopper un étalement urbain à l'œuvre depuis plusieurs décennies et jugé désorganisé par la région flamande. L'idée est de répondre à la pression démographique croissante (avec un besoin en logements estimé à 13.000 d'ici 2040, dont 4.000 logements sociaux) en densifiant les nœuds de mobilité tout en introduisant des espaces verts dans les tissus denses, en réutilisant les bâtiments existants et en préservant les sols. La place de l'industrie n'y est toutefois pas clairement précisée.

Aucun modèle qui applique uniformément le ZAN

La ville tente aussi d'optimiser tant que possible l'usage des sols tout en gérant des friches issues de son passé industriel. Elle a mis en place plusieurs outils pour cela depuis les années 2000, comme le Brownfield Covenant ou la politique d'indemnisation financière accompagnant le changement de destination d'une zone constructible en zone naturelle. "Toutefois, ce dernier outil se révèle extrêmement coûteux pour la ville, contrainte de pratiquer de nombreux changements de destination pour réduire la consommation des sols", précise le rapport.

Si les auteurs mettent en avant les pratiques et innovations proposées par ces villes, comme ce mécanisme de compensation financière, ils précisent que les outils utilisés sont pour la plupart similaires à ceux utilisés par la France (plans d'urbanisme pour définir les implantations futures, aménagement des zones industrielles pour la maîtrise du foncier sur le temps présent, ceinture verte…). Surtout, les auteurs indiquent qu'ils n'ont identifié aucune modalité efficace qui consisterait à appliquer la règle ZAN uniformément. "Le projet économique des territoires urbanisés, leur histoire, et sans doute plus encore les compétences des collectivités décentralisées et les moyens dont elles disposent sont autant de facteurs qui expliquent la variété et l'efficacité de leurs modes de gestion du foncier industriel", concluent-ils.

* L'observatoire est une opération partenariale associant la Fabrique de l'industrie, la Banque des Territoires, l'Institut pour la recherche de la Caisse des Dépôts, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, Intercommunalités de France et Régions de France.