Dématérialisation des services publics : "l'illectronisme n'est pas voué à disparaître"

Alors que plus de 80% des démarches administratives se font désormais en ligne, un rapport du Sénat alerte sur les inégalités d'accès et la "grande souffrance" que peut provoquer la dématérialisation à marche forcée. Le rapport pointe aussi la prolifération de sites privés payants, parfois frauduleux, qui exploitent les difficultés des usagers. Pour faire face à un "illectronisme qui n'est pas voué à disparaître", les sénateurs rappellent la nécessité de garantir à chacun le choix du canal d'accès au service public, ce que l'on appelle l'omnicanalité.

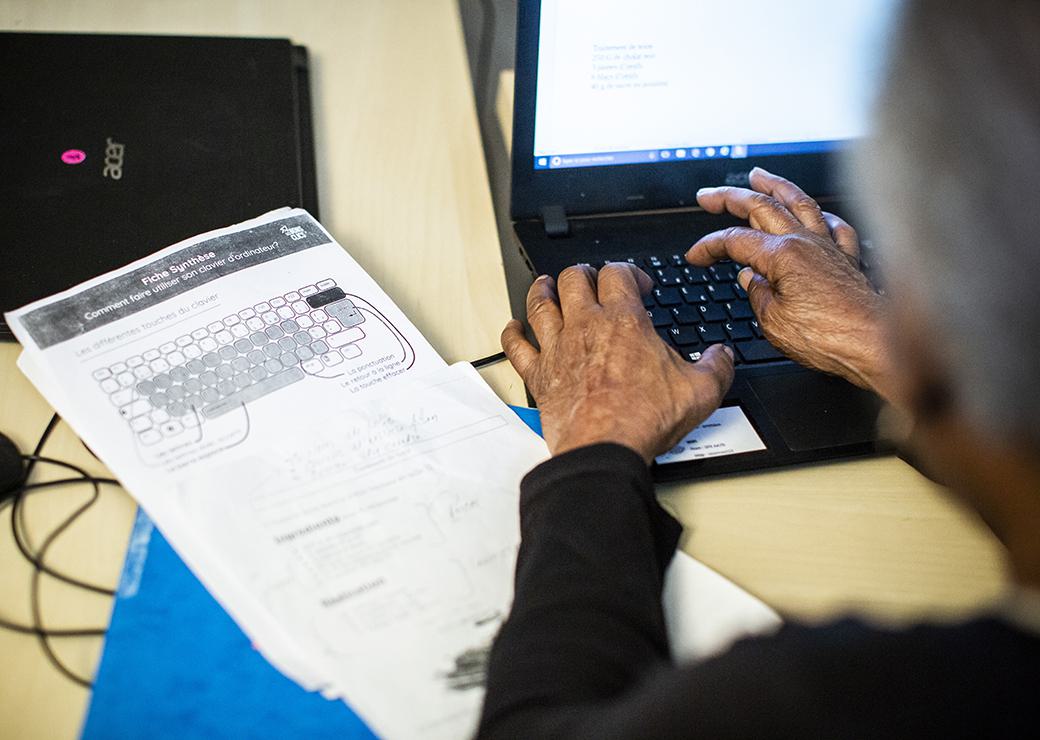

© Denis ALLARD/REA

La dématérialisation des services publics est devenue la norme : 572 millions de démarches en ligne sont enregistrées chaque année, soit 82% de l'ensemble des démarches administratives. Mais derrière cette modernisation se cache une réalité douloureuse. Pour de nombreux usagers, notamment les personnes âgées, modestes, les personnes en situation de handicap et de nombreux jeunes, l'écran remplace le guichet au prix d'un sentiment d'abandon.

Intitulé "L'accès aux services publics : renforcer et rénover le lien de confiance entre les administrations et les usagers", le rapport de la mission d'information du Sénat a présenté mardi 16 septembre 2025 des conclusions pour le moins ambivalentes. Localtis a choisi de s'attarder dans ce premier article sur les effets de la dématérialisation et notamment les inégalités d'accès aux services publics et reviendra sur le rôle central joué par le réseau France Services et les conseillers numériques dans sa prochaine édition.

1/3 des adultes renonce à effectuer une démarche

Ainsi, selon le Baromètre du numérique 2025 cité dans le rapport, 44% des Français déclarent rencontrer des difficultés dans leurs démarches administratives en ligne. Plus grave, l'Insee estimait déjà en 2021 que un tiers des adultes avait renoncé à effectuer une démarche en raison de ces obstacles. Un phénomène qui alimente le non-recours aux droits, évalué jusqu'à 30% pour certaines prestations sociales.

Par-delà les mesures moyennes de la satisfaction des usagers, le Baromètre des services publics de juin 2025 met en évidence certaines nuances :

- en fonction du territoire d'habitation : le taux de satisfaction est inférieur en région parisienne (66%, contre 71% en milieu rural) et 69% dans les agglomérations de 20.000 à 100.000 habitants ;

- en fonction des services : les pompiers, la mairie, l’école ou la gendarmerie enregistrent des scores souvent supérieurs à la moyenne nationale. En revanche, le niveau de satisfaction global concernant la qualité du service fourni est inférieur à 60% pour les tribunaux (56%) et France Rénov' (55%).

"Le numérique n'est pas la réponse universelle"

La numérisation des services publics s'inscrit dans un processus engagé dès la fin des années 1990 avec la création de service-public.fr. Depuis, les gouvernements successifs ont poursuivi cette dynamique, renforcée par le "choc de simplification" en 2013, puis par le programme "Action publique 2022". Puis la crise sanitaire a agi comme un accélérateur : la fermeture des guichets physiques a imposé internet comme passage obligé.

Pour autant, la mission sénatoriale rappelle que "le numérique n'est pas la réponse universelle" : dans certains territoires, la fermeture d'écoles, de trésoreries, de bureaux de poste ou de brigades de gendarmerie a fait naître un sentiment d'abandon, particulièrement fort en milieu rural et dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. En sachant que les administrés ont souvent "une conception étendue des services publics". Ainsi, selon un élu, "la notion de services publics est souvent comprise par la population comme un champ qui comprend les banques, les distributeurs de billets, La Poste, les transports publics et privés…".

"Le nouveau visage des inégalités est numérique"

"Le nouveau visage des inégalités est numérique". Ce constat, établi par l'ONU en 2021 et repris par les sénateurs, désigne les catégories les plus exposées au risque d'être les "laissés pour compte de l'administration numérique" : ceux qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, les personnes âgées, les personnes handicapées, les migrants et les réfugiés ainsi que "les autres populations vulnérables".

Sachant que "l'illectronisme n'est pas voué à disparaître", comme l'affirme Nadège Havet, rapporteure de la mission sénatoriale, les services publics devront non seulement composer avec, mais surtout tout mettre en œuvre pour y remédier. Les parcours administratifs deviennent de moins en moins linéaires : polypensionnés, travailleurs expatriés, familles confrontées au handicap ou au décès d'un proche témoignent d'un labyrinthe administratif où les démarches dématérialisées ajoutent de la complexité.

Le rapport pointe aussi la prolifération de sites privés payants proposant aux usagers en difficulté une aide, contre rémunération, pour les assister dans leur démarche en ligne, alors que ces démarches sont gratuites. Ils constituent "une menace pour l'égalité devant le service public", alertent les sénateurs.

Omnicanalité et l'exemple du Danemark

Le Sénat insiste : il ne s'agit pas de revenir en arrière, mais d'offrir des alternatives au "tout numérique". La solution réside dans l'omnicanalité, c'est-à-dire la possibilité pour l'usager de choisir le canal le plus adapté – en ligne, par téléphone, ou au guichet (voir notre article du 2 février 2023).

Le rapport cite l'exemple du Danemark, où 90% des échanges avec l'administration sont numériques mais accompagnés d'un soutien renforcé, "il montre qu'une numérisation exigeante peut rester inclusive". "En France, des dispositifs comme Aidants Connect ou les conseillers numériques tentent d'apporter cet accompagnement, mais leur positionnement reste flou et leur financement dispersé", estiment les sénateurs.

IA : attention au foisonnement incontrôlé et sans vision d'ensemble

Quant à l'irruption de l'intelligence artificielle au sein des services publics (voir notre dossier sur l'IA), si elle apparaît comme une voie prometteuse pour améliorer la réponse apportée aux usagers, pratiquer des simulations, piloter l'activité, etc., il convient de prêter "attention au foisonnement incontrôlé et sans vision d'ensemble", s'inquiètent les sénateurs.

Un récent rapport de la délégation aux collectivités territoriales (voir notre article du 14 mars 2025) rappelle que le recours à l'IA pose des questions de responsabilité juridique et de sécurité (données sensibles, cyberattaques). Il estime par ailleurs que "l'IA peut permettre d'automatiser des tâches bien souvent répétitives, fastidieuses et chronophages pour les agents qui les exécutent". Mais il conviendra d'anticiper les risques de démotivation des agents, voire de perte de sens qui pourraient être associés à l'utilisation de l'IA. L'un des représentants syndicaux entendu en audition par la rapporteure observait ainsi : "on fait faire à la machine des tâches jusque-là dévolues à des agents, qui conservent les cas les plus difficiles. Ainsi, ils n’ont plus la satisfaction de répondre positivement sur des cas simples". "L'enjeu des compétences est double : le recrutement de profils spécialisés d'une part, et l'acculturation et la formation des agents d'autre part", souligne le rapport.

Une exigence démocratique

Au-delà des considérations techniques, le Sénat insiste sur la portée politique de la question. Les services publics ne sont pas des services comme les autres : ils incarnent la présence de l'État et conditionnent l'accès effectif aux droits. "L'égal accès effectif de toutes et tous aux services publics ne peut pas être un simple objectif parmi d'autres : il constitue le socle de ce que notre pays doit à chacun de ses habitants", rappelle le Défenseur des droits, cité par le rapport. La dématérialisation, concluent les sénateurs, ne doit pas être une nouvelle barrière mais un levier de confiance entre administrations et citoyens.

› Les recommandations du Sénat pour une dématérialisation inclusivePour tenter de résoudre la fracture numérique et le malaise de certains usagers, la mission d'information du Sénat formule 20 recommandations, dont plusieurs directement liées à l'inclusion numérique. Nous retiendrons qu'elle réaffirme le principe de l'omnicanalité, en garantissant à chaque usager l'accès un service public par le canal de son choix. Le Sénat appelle d'ailleurs à en faire la priorité du prochain Comité interministériel de la transformation publique. Les sénateurs misent sur l'accueil comme une compétence à part entière des agents publics. Ils souhaitent également que soit étendue la reconnaissance du droit à l'erreur dans toutes les administrations. Le rapport insiste sur la nécessité de mieux faire connaitre les outils existants et notamment le site service-public.fr et de mieux préparer les jeunes à leurs démarches administratives. Il recommande enfin d'encadrer l'usage de l'intelligence artificielle afin qu'elle améliore réellement le parcours de l'usager et de clarifier la politique d'inclusion numérique, sujet que Localtis développera dans un deuxième article consacré au rapport d'information. |