Fonction publique : effectifs, rémunérations, conditions de travail… les derniers chiffres

Mise en ligne le 23 octobre, l'édition 2025 du rapport annuel sur l'état de la fonction publique dresse un panorama complet de l'emploi public et révèle ses évolutions récentes, telles que l'accélération de la croissance du nombre de contractuels ou encore la contraction de l'absentéisme. Cette année, le rapport se penche sur la santé des agents publics, à travers deux dossiers qui mettent en évidence des spécificités des agents territoriaux.

© SDessi et Adobe stock. Source : Siasp, Insee. Traitement DGAFP-SDessi.

La fonction publique comptait 5,8 millions d'agents en 2023 et l'emploi public continue de croître, avec 63.100 agents supplémentaires entre 2022 et 2023 (+1,1% sur un an), sa part restant cependant stable dans l'emploi total. C'est ce qu'indique l'édition 2025 du rapport annuel sur l'état de la fonction publique, publié ce 23 octobre. Cette publication de la Direction générale de la fonction publique (DGAFP) et du service de statistiques publiques (SDesi) compile les dernières données, détails et chiffres, concernant la fonction publique (emploi, rémunération, conditions de travail…).

La fonction publique emploie 3,8 millions de titulaires, et 1,4 million d'agents contractuels, ce qui représente 76 agents publics pour 1.000 habitants (militaires exclus). Au total, la fonction publique représente un emploi sur cinq en France.

La part des contractuels dans l'emploi public est en constante augmentation. Fin 2023, la fonction publique employait 63.300 contractuels de plus que fin 2022, soit une hausse de 4,9%, supérieure à la hausse de 3% par an constatée entre 2011 et 2021. Dans la fonction publique territoriale, le nombre de contractuels a progressé de 30.000 en 2023 par rapport à 2022, soit +6,2%. 26% des agents territoriaux étaient des contractuels à la fin de 2023.

Absentéisme en recul

Concernant les rémunérations, les agents de la fonction publique de l'Etat (2,5 millions d'agents) sont en moyenne mieux rémunérés, avec un salaire net moyen de 2.886 euros, contre 2.842 dans la fonction publique hospitalière et 2.254 euros dans la fonction publique territoriale, en retrait.

La durée annuelle effective du travail demeurait en 2024 plus faible dans la fonction publique territoriale (1.599 heures) que dans les autres versants (1.617 heures et 1.701 heures respectivement dans la fonction publique hospitalière et à l'Etat). Elle était inférieure à la durée légale annuelle de 1.607 heures. Mais "la mesure des heures annuelles effectives de travail intègre l’effet des absences pour raison de santé (maladie, accident du travail, etc.)", précise le rapport.

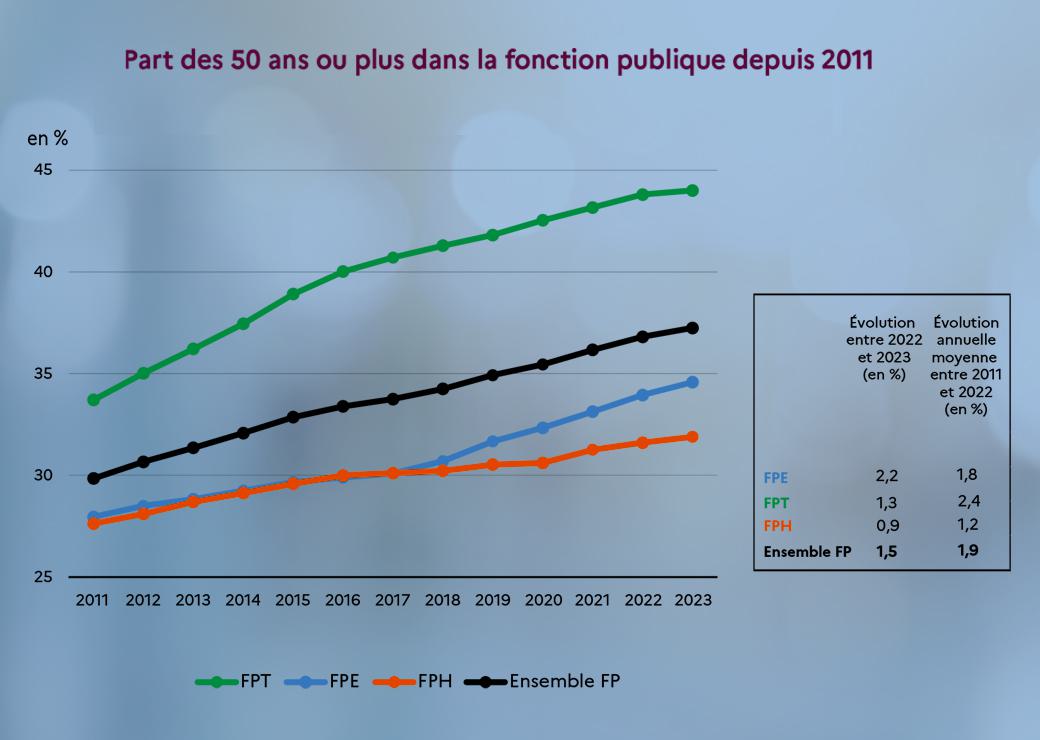

L'absentéisme dans la fonction publique dans son ensemble suit une tendance à la baisse et se rapproche de celui du secteur privé - qui, lui, a progressé "légèrement" en 2024. Les agents publics se sont absentés 11,1 jours en moyenne cette année-là (soit 0,9 jour de moins qu'en 2023 et 3,5 jours de moins qu'en 2022). Les agents territoriaux se sont absentés le plus (13,3 jours). Mais ce taux était en baisse de 1,7 jour par rapport à 2023. Les absences dans la fonction publique étaient plus élevées pour les femmes et les travailleurs âgés de 50 ans ou plus (respectivement 14,8 et 17,6 jours dans les collectivités).

Huit agents sur dix en bonne santé

Dans le secteur privé, l'absentéisme s'élevait l'an dernier à 10,6 jours. "La fréquence plus élevée des absences pour raison de santé dans la fonction publique que dans le secteur privé est en partie liée à des effets de structure (davantage de femmes et des agents plus âgés)", analyse le rapport, qui pointe aussi "la présence de métiers à forte pénibilité".

Le taux de sous-emploi (c’est-à-dire "la situation des personnes qui souhaitent travailler davantage et sont disponibles pour le faire" des agents à temps partiel est plus élevé dans la fonction publique territoriale (26% en 2024). La tendance est toutefois à la baisse (- 5 points en cinq ans).

Les agents publics vont-ils bien ? Le rapport annuel s'intéresse cette année à cette question dans deux dossiers qui exploitent les résultats de deux enquêtes menées par des organismes publics (Insee et Dares). Ces études mesurent la perception par les agents eux-mêmes de leur santé en général et de leur état psychologique en particulier.

Elles révèlent qu'en 2024, une grande majorité des agents de la fonction publique (81%) se déclaraient en "bonne" ou "très bonne" santé, un niveau comparable à celui des salariés du secteur privé (82%). On apprend aussi que, dans la fonction publique territoriale, la part des agents se considérant en bonne santé est plus faible (78%) et que les agents déclarant avoir une "mauvaise" ou "très mauvaise" santé sont 5%, soit la proportion la plus élevée de tous les versants publics (3% dans chacun des deux autres, contre 4% dans le privé).

Près d'un agent sur cinq concerné par des risques de "symptômes dépressifs"

Lorsque l'âge croît, la perception positive de la santé se dégrade. Après 60 ans, sept agents sur dix se déclarent en "bonne" ou "très bonne" santé. Les résultats varient également sensiblement selon le sexe : les hommes sont plus nombreux que les femmes à déclarer un bon état de santé (85%, contre 80%). Mais l'écart tend à s'atténuer au fur et à mesure que l'âge augmente

Les agents des collectivités sont également les plus nombreux en proportion (30%) à déclarer "une maladie chronique ou un problème de santé durable". Les taux sont respectivement de 29% dans les établissements hospitaliers, de 26% à l'Etat et de 25% dans le privé.

Les agents de service (68%), les employés administratifs (76%) et les ouvriers (76%) déclarent moins fréquemment un bon état de santé et, par ailleurs, présentent des taux plus élevés de maladies chroniques ou durables (entre 32 et 36%). En comparaison, les cadres administratifs et techniques de la fonction publique se perçoivent à 87% en bonne santé et 22% déclarent une maladie chronique ou durable.

En 2023, soit trois ans après la première crise liée au Covid-19, 28% des agents publics pouvaient être considérés comme "épanouis", selon le rapport annuel. C'était cinq points de moins que dans le secteur privé. Mais la proportion des agents publics au "bien-être satisfaisant" (54%) était supérieure à celle des salariés du privé (51%). Enfin, 19% des agents publics présentaient des risques de "symptômes dépressifs", contre 16% dans le privé.