Jeunesse : "C'était mieux avant" ? Entre progrès réels et déclassement, répond le HCSP

Une étude du haut-commissariat à la Stratégie et au Plan nuance le sentiment de déclin des jeunes Français, plus diplômés et plus libres que leurs aînés, mais confrontés à une insertion professionnelle plus précaire et à un accès au logement de plus en plus inégal.

© Haut-commissariat à la Stratégie et au Plan

Trois quarts des Français estiment que "c'était mieux avant", selon une note flash publiée le 21 octobre 2025 par le haut-commissariat à la Stratégie et au Plan (HCSP). Cet organisme rattaché à Matignon publie un rapport qui compare les conditions de vie moyenne de celles et ceux qui ont moins de 30 ans en 2025 avec les conditions de vie moyenne de celles et ceux de 1975. Résultat : "si le déclassement des jeunes actifs est indéniable sur plusieurs plans, il coexiste avec des progrès sociaux, éducatifs et culturels considérables", relativise le haut-commissaire Clément Beaune, tout en concédant que "la jeunesse a perdu sa position privilégiée dans la hiérarchie des âges".

Une jeunesse plus diplômée… mais au rendement amoindri

En un demi-siècle, le visage de la jeunesse française s'est profondément transformé. Les moins de 30 ans représentaient la moitié de la population en 1975, ils n'en forment plus qu'un tiers aujourd'hui. Mais ils sont bien plus formés : un jeune sur deux est désormais diplômé du supérieur, contre un sur cinq il y a cinquante ans. Les femmes, longtemps minoritaires dans l'enseignement supérieur, ont dépassé les hommes : 27% des 25-34 ans détiennent un diplôme de niveau bac+5 ou plus, contre 24% des hommes.

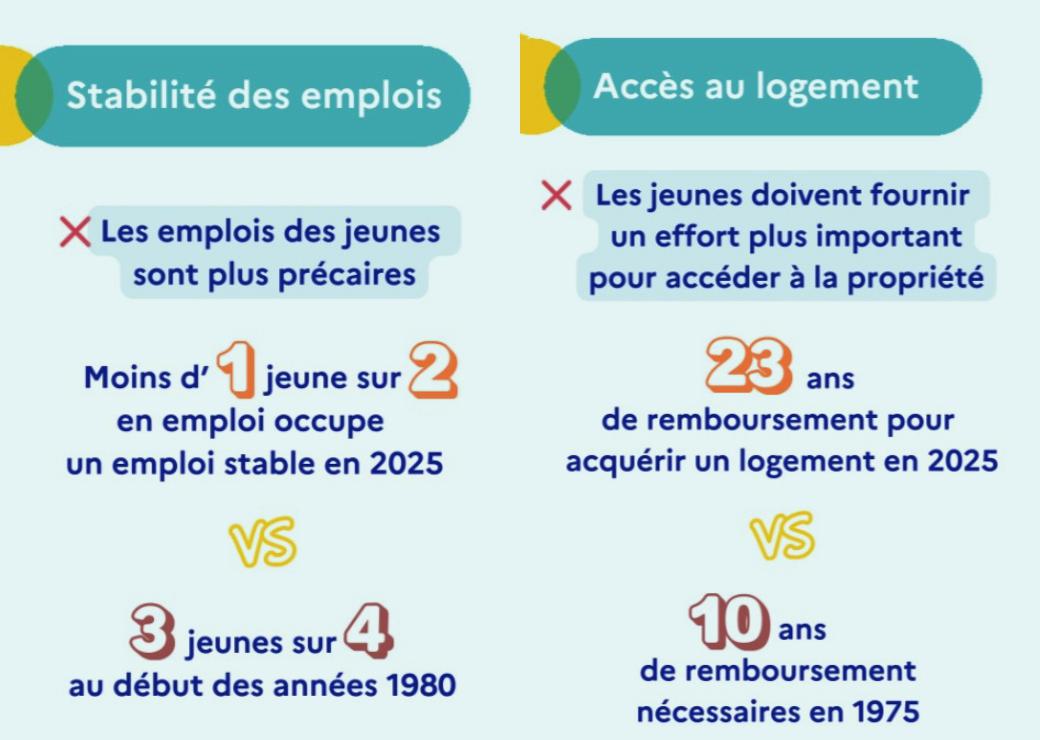

Cette massification scolaire n'a pourtant pas effacé les inégalités sociales : seuls 30% des enfants de parents peu diplômés accèdent eux-mêmes à un diplôme du supérieur. Et le marché du travail n'a pas suivi cette montée en qualification. Là où 75% des jeunes de 15-24 ans en emploi occupaient un poste stable en 1982, ils ne sont plus que 43% en 2023. Le déclassement est visible : 36% des bacheliers en emploi occupent un poste d'ouvrier ou d'employé peu qualifié, contre 11% au début des années 1980. Si du temps des Trente Glorieuses, "on considérait que le bac était le sésame pour une carrière, avec un accès rapide à un emploi stable, aujourd'hui ce n'est plus le cas", a expliqué Clément Beaune.

Des revenus en hausse… mais un recul dans la hiérarchie salariale

Même corrigés de l'inflation, les salaires des jeunes ont progressé de 34% depuis 1975, mais moins vite que ceux des actifs plus âgés. Résultat : en 1979, le revenu moyen des 30-34 ans dépassait de 9% celui des 50-54 ans ; en 2019, il lui est inférieur de 13%. La génération actuelle gagne mieux sa vie que celle de ses parents au même âge, mais elle occupe une position relative dégradée dans l'échelle des salaires.

Le poids du financement de la protection sociale a, lui, augmenté pour tous : 38% des revenus des 30-34 ans y sont consacrés (contre 32% en 1979), mais aussi 27% des revenus des 60-79 ans. "Le financement du vieillissement ne repose plus sur les seuls jeunes actifs", souligne la note. Le niveau de vie des retraités s'est aligné sur la moyenne nationale, quand il lui était inférieur de 25% en 1975. Mais cette situation pourrait s'inverser dans les prochaines décennies : selon le Conseil d'orientation des retraites, le niveau de vie relatif des retraités tomberait à 87% de la moyenne nationale d'ici 2070.

Patrimoine et logement : les jeunes exclus du capital

C'est l'un des constats les plus marquants du rapport : le patrimoine s'est concentré dans les mains des plus âgés. En 1986, le patrimoine médian des 30-39 ans représentait 48% de celui des 50-59 ans ; il n'en vaut plus que 28% en 2021. Les plus de 70 ans possèdent désormais, en moyenne, davantage que les quinquagénaires. L'âge moyen à l'héritage est passé de 43 ans en 1980 à 52 ans en 2020, accentuant le fossé générationnel.

Le logement cristallise cette inégalité patrimoniale. Pour un bien équivalent, la durée moyenne d'emprunt est passée de 14 ans à 23 ans, et le prix rapporté aux revenus a augmenté de plus de 70% depuis 1975. Dans le quart des jeunes ménages les plus modestes, seuls 17% sont propriétaires, contre 35% en 1973 ; parmi les plus aisés, 67% le sont, contre 43% un demi-siècle plus tôt. Le coût du logement pèse désormais 22% du revenu des ménages, contre 14% en 1975. Ces chiffres traduisent un déclassement patrimonial massif : les jeunes héritent plus tard, empruntent plus longtemps et accèdent moins souvent à la propriété.

Moins de travail, plus de temps libre mais plus de pression

Sur d'autres plans, les progrès sont tangibles. Depuis 1975, la durée annuelle du travail a reculé de 17%, passant à environ 1.600 heures. Le "temps libre" s'est accru de 1h 20 par jour entre 1974 et 2010. Mais l'intensité du travail s'est renforcée : 32% des jeunes salariés déclarent travailler "souvent" ou "toujours" sous pression, contre 17% dans les années 1980. Le sentiment de pénibilité s'est déplacé du physique vers le psychique.

Les trajectoires familiales ont également évolué : l'âge moyen au premier enfant est passé de 24 à 29 ans, le mariage a reculé (seuls 28% des femmes de 30 ans sont mariées, contre plus de 80% en 1975) et une famille sur quatre est monoparentale. Ces bouleversements reflètent une société plus libre, plus égalitaire – notamment entre les sexes – mais aussi plus fragmentée et plus fragile.

Entre pessimisme générationnel et espoir pour demain

Pour le haut-commissaire Clément Beaune, "le déclassement n'est pas qu'un sentiment". Il résulte d'un "recul des jeunes dans la hiérarchie des âges" et d'un "accès inégal à la propriété et à la stabilité". Mais il invite à ne pas oublier les progrès accomplis : "Les jeunes sont plus formés, plus libres, plus égaux." Et malgré leur pessimisme sur le présent, 56% des 18-24 ans pensent qu'ils seront plus heureux en 2035 qu'aujourd'hui, contre 20% de la population générale.

Alors que la France s'interroge sur le pacte entre générations, la note du HCSP rappelle que le déclassement n'est pas une fatalité : il s'agit moins d'un effondrement que d'une recomposition du rapport au travail, à la propriété et au temps — dans une société où la jeunesse reste, malgré tout, porteuse d'avenir.