La convention citoyenne sur les temps de l'enfant veut bousculer l'organisation scolaire

La convention citoyenne sur les temps de l'enfant organisée sous l'égide du Cese a rendu sa copie après six mois de travaux. Ses propositions phares portent sur l'organisation des temps scolaires, que ce soit sur la journée ou sur l'année. Mais elle va plus loin en demandant la création d'un ministère de l'Enfance doté d'une gouvernance participative.

© Cese

À la question "comment mieux structurer les différents temps de la vie quotidienne des enfants afin qu'ils soient plus favorables à leurs apprentissages, à leur développement et à leur santé ?" les 133 citoyens tirés au sort pour participer à la Convention sur les temps de l'enfant sous l'égide du Cese (Conseil économique, social et environnemental) ont répondu par vingt propositions contenues dans un rapport final remis le 23 novembre 2025. Quelques sérieuses inflexions par rapport aux habitudes françaises en matière d'éducation ressortent de ces travaux.

Après sept séances de travail, entamées en juin 2025 et qui ont permis d'auditionner plus de quatre-vingts experts et acteurs de terrain et de prendre l'avis d'un panel de vingt enfants, la convention a d'abord fait le constat que les temps de l'enfant étaient "fragmentés" et surtout "inadaptés au fonctionnement physique, psychique et cognitif des enfants", en raison, notamment de la densité des programmes qui fait de la France le troisième pays en termes de volume d'heures d'instruction obligatoire de l'Union européenne. Mais bien adaptés, en revanche, à d'autres objectifs, notamment au temps de travail des parents et des professionnels qui interviennent auprès des enfants, aux choix économiques et institutionnels ou à la disponibilité des transports et des locaux. Le modèle de société français, résume le rapport "valorise la productivité et la performance" alors que les temps libres non encadrés, essentiels au développement des enfants, "se font de plus en plus rares".

Cinq jours de cours par semaine

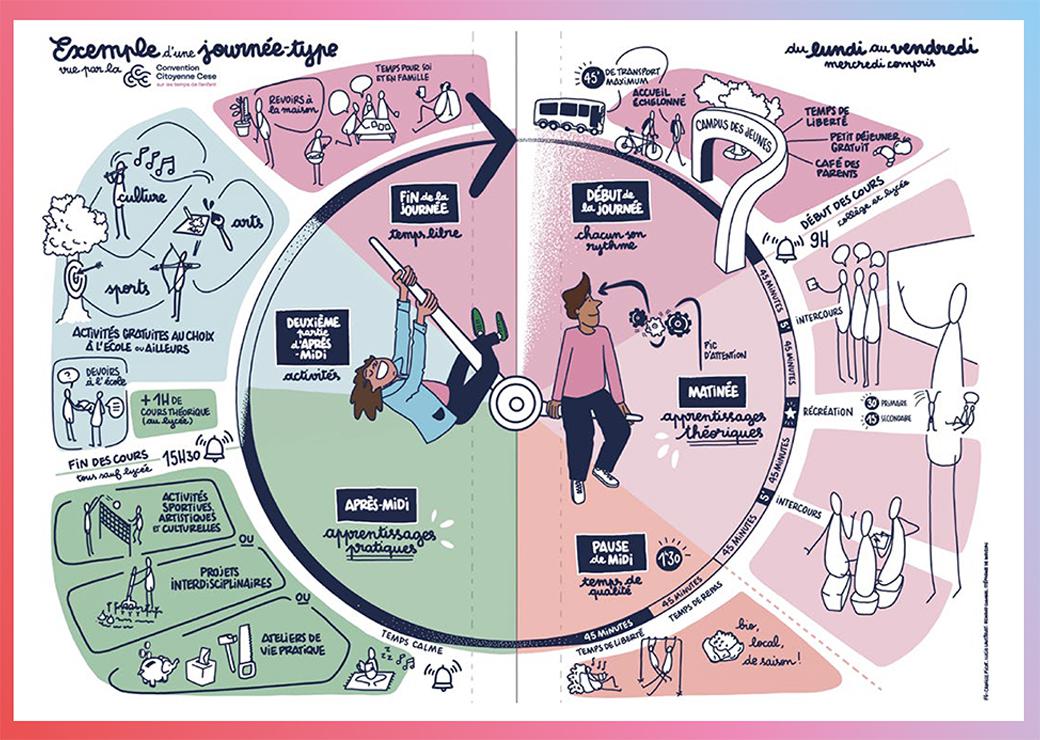

Un premier grand champ de propositions vise à "restructurer les rythmes scolaires et repenser l'organisation de l'école". Ici, l'idée est d'alléger et de mieux répartir les journées d'école. Comment ? D'abord en passant à une semaine d'enseignements sur cinq jours, du lundi au vendredi, au lieu de quatre actuellement dans 90% des communes au niveau primaire. Le mercredi après-midi, il n'y aurait toutefois pas "de continuité avec les acquis théoriques" afin de "mieux individualiser le suivi" et de "lutter contre le décrochage scolaire".

Ensuite en décalant l'heure de début des cours à 9 heures à partir du collège – alors que 20 à 30% des enfants souffrent d'un déficit de sommeil chronique. Un changement qui nécessiterait d'adapter les transports, reconnaît la convention. Et pour ceux "qui n'ont pas d'autres choix que d'arriver tôt le matin, du fait des contraintes professionnelles des parents", un accueil avant le début des cours adapté aux spécificités de chaque territoire serait obligatoirement mis en place dans l'ensemble des établissements scolaires ; cet accueil permettrait en outre de proposer un petit-déjeuner gratuit. Quant à l'heure de sortie des classes, la convention propose de la fixer à 15 h 30 pour tous les niveaux, voire 16 h 30 au lycée. Autre changement notable : des cours limités à quarante-cinq minutes dans le secondaire.

Pour la convention, l'organisation de la journée devrait encore être revue à travers une pause méridienne allongée à une heure trente – et proposant "une assiette de qualité" – et une articulation des cours entre "savoirs théoriques" le matin et "pratiques" l'après-midi – ces dernières mêlant pédagogie de projet, vie quotidienne (bricolage, cuisine, couture, gestion du budget, éducation à la citoyenneté) et activités culturelles et sportives. À partir de 15 h 30 (16 h 30 au lycée), sera venu le temps des devoirs – faits majoritairement à l'école dans des espaces aménagés – et des activités culturelles et sportives gratuites et choisies par l'enfant, dans les écoles au primaire, à l'extérieur dans le secondaire. On note ici un désaccord au sein de la convention sur le caractère facultatif ou non de ces activités. On remarquera toutefois que rendues obligatoires, de telles activités iraient à l'encontre du plaidoyer en faveur d'une plus grande place aux "temps libres non encadrés".

Autre préconisation importante en matière de rythme scolaire : la convention propose de passer de trois à deux zones de vacances de façon à alterner des périodes de sept semaines de cours puis deux semaines de congés, et encore de prévoir un voyage annuel obligatoire, par le biais, par exemple, d'un partenariat avec la collectivité. Pour couronner ces préconisations sur l'école, la convention estime que "la réduction des effectifs dans les classes est une condition de réussite essentielle" et souligne que "la baisse démographique en cours [...] doit constituer une opportunité de donner aux enfants de meilleures conditions d'apprentissage".

Revoir les lieux et les institutions liés à la jeunesse

La réflexion, conformément à la lettre de saisine qui demandait de ne pas se limiter aux rythmes scolaires et d'englober les temps périscolaires et extrascolaires, déborde le strict cadre de l'école. La convention avance ainsi l'idée d'inscrire les établissements scolaires au sein de "campus des jeunes". Lieux de vie "polyvalents et flexibles", intégrant espaces verts et équipements variés, ces derniers devraient pouvoir accueillir l'enfant dans tous les moments de sa vie. Leur fonction irait de la restauration à la santé, en passant par le jeu, les apprentissages, la sociabilité ou encore l'orientation. Plus largement, les établissements scolaires font incidemment l'objet de plusieurs demandes dont la réalisation reposerait sur les collectivités territoriales. Par exemple quand la convention plaide pour l'adaptation du bâti scolaire à travers un "plan bâtimentaire sur vingt ou trente ans" nécessitant "un investissement financier important sur un temps long, [sans] disparité des financements entre les territoires", ou lorsqu'elle propose d'ouvrir les établissements – à l'exception des salles de classe – en dehors des temps scolaires et préconise des équipements et des mobiliers flexibles "pour convenir à de multiples usages".

Ce regroupement physique des lieux dédiés à la jeunesse entraîne, dans l'esprit des citoyens membres de la convention, celui des acteurs auxquels il est demandé de "dépasser la fragmentation des politiques publiques". En la matière, la proposition phare consiste à créer un ministère de l'Enfance. Son rôle ? Garantir une coordination nationale cohérente entre école, périscolaire, éducation populaire, santé, culture, familles, etc. La convention soumet même quelques thèmes de travail à cette future administration : création de campus des jeunes, mise en œuvre d'un Plan national de mobilité des jeunes, réflexion sur les espaces et les temps de restauration. La proposition devient vraiment disruptive quand elle demande à ce que ce ministère de l'Enfance s'appuie sur une "gouvernance participative". Plus localement, la convention souhaite la généralisation "obligatoire" de projets éducatifs de territoire (PEDT) "nouvelle génération" pour une mise en œuvre adaptée aux réalités de chaque territoire, le tout porté par des moyens financiers et humains alloués par l'État.

Pour un véritable droit de la parentalité

Enfin, toujours pour répondre à la lettre de saisine qui fixait pour objectif "une approche globale qui prenne en compte les enjeux éducatifs, sanitaires, sociaux et territoriaux", une proposition vise à mettre en place un plan de mobilité pour garantir "partout" que le temps de trajet domicile-établissement scolaire n'excède jamais quarante-cinq minutes, plusieurs préconisations pointent les dangers des écrans numériques et une dernière demande la création d'"un véritable droit de la parentalité" pour soutenir les familles. Sur ce dernier point, l'idée est d'impulser "un soutien national supérieur à celui qui prévaut" et "un plus vaste recours des familles aux aides existantes".

Le rapport de la convention doit maintenant être remis au président de la République et au Premier ministre. Selon la lettre de saisine : "Les conclusions de la convention citoyenne [...] serviront à éclairer le gouvernement dans l'élaboration de réponses, qui nécessiteront ensuite un dialogue avec les différents acteurs avant toute mise en œuvre, dès 2026 pour les premières d'entre elles". Échaudés par le fait que "plusieurs de [leurs] propositions figurent déjà dans des rapports ou ont déjà été évoquées depuis de nombreuses années par des professionnels de l'enfance" sans trouver de traduction "sur le terrain", les membres de la convention citoyenne préviennent : "Il est impératif que la prise de premières mesures démontre la volonté profonde d'agir."