Le chikungunya gagne du terrain (et en intensité)

La maladie transmise par le moustique tigre (parmi d'autres) continue de se répandre. Elle a particulièrement frappé La Réunion cette année. Dans l'Hexagone, le nombre de cas autochtones ne cesse de croître, affectant des régions jusqu'ici épargnées. Les actions se multiplient pour tenter de l'éradiquer, visant singulièrement ses vecteurs. Avec un succès variable, comme vient de le mesurer l'Anses pour les différentes techniques de lâchers de moustique.

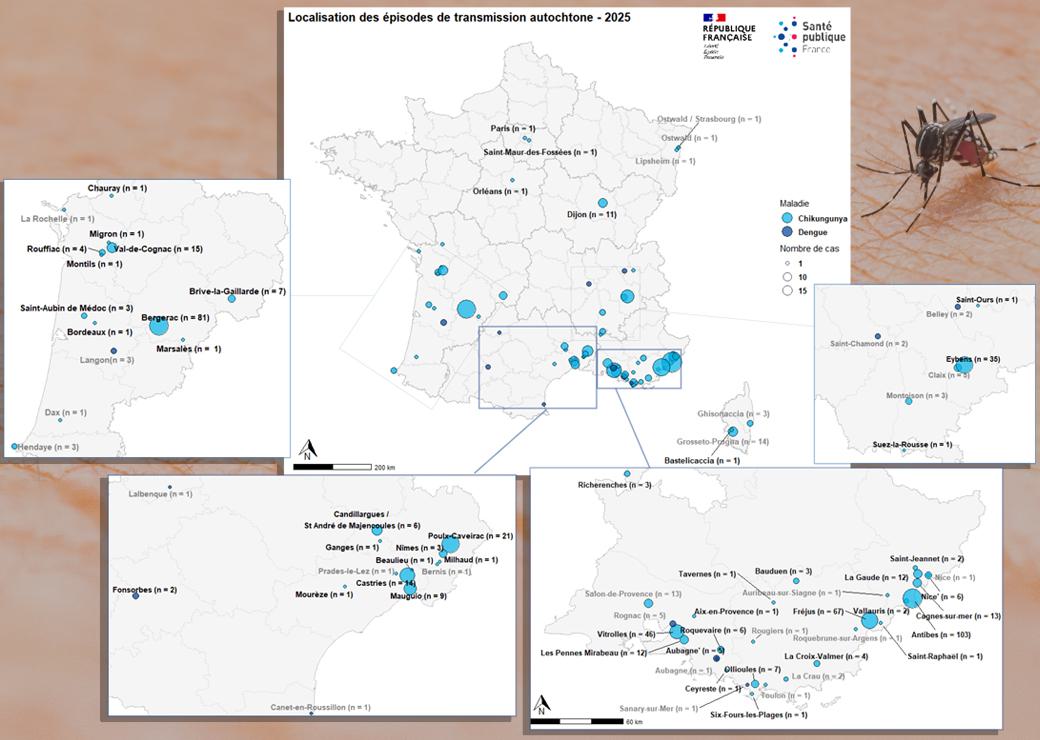

570 cas de chikungunya autonomes, répartis en 65 foyers, en France hexagonale. Tel est le bilan dressé au 22 septembre dernier (et établi depuis le 1er mai) par Santé publique France. Il faut y ajouter 993 cas importés (dont 742 en provenance de La Réunion), et 8 cas pour lesquels le lieu de contamination n'a pu être identifié.

L'Anses, qui estimait l'an passé que la France était exposée à "un risque assez élevé" d'épidémies liées au moustique tigre dans les cinq prochaines années (lire notre article), ne s'était pas trompée. Le pronostic n'était guère risqué, vu l'expansion continue de ce vecteur, désormais implanté depuis le début de l'année dans 84% des départements métropolitains (lire notre article du 16 mai).

De nouvelles régions touchées

La maladie ne cesse de gagner du terrain, au sens propre. Pour la première fois, des cas autochtones ont été détectés en Bourgogne – Franche-Comté (11, à Dijon), en Centre – Val de Loire (1, à Orléans), en Grand Est (3, dans le Bas-Rhin) et en Nouvelle-Aquitaine (120, dont 81 pour la seule commune de Bergerac).

Sont par ailleurs une nouvelle fois touchées Aura (45, dont 35 à Eybens, en Isère), la Corse (18, dont 14 à Grosseto-Prugna), l'Île-de-France (2), l'Occitanie (58, dont 21 à Poulx-Caveirac, dans le Gard, et 14 à Castries, dans l'Hérault) et Paca, de loin la plus affectée (312, dont 103 à Antibes, 67 à Fréjus et 46 à Vitrolles).

"La multiplication des foyers et l'existence de foyers secondaires sont liés à la bonne adaptation de la souche virale au moustique vecteurs Aedes albopictus et aux conditions environnementales favorables à la multiplication du moustique", explique Santé Publique France.

"Retour au calme" à La Réunion, risque encore "élevé" de foyers secondaires dans l'Hexagone

S'agissant des cas importés, le gros de la tempête est passé. Elle était principalement due à la deuxième vague majeure d'épidémie qu'a connue au printemps (boréal) La Réunion cette année – après l'épidémie historique de 2005-2006. Depuis fin juin, l'île est repassée au niveau 2 (circulation virale modérée autochtone) du dispositif Orsec de lutte contre les arboviroses. Mais l'épisode a été tel (au 14 septembre, 54.517 cas recensés depuis le début de l'année, 2.931 passages aux urgences, 594 hospitalisations et 40 décès) que Santé publique France et l'ARS de La Réunion conduise depuis le 25 août, et pendant trois mois, une étude de séroprévalence (recherche des anticorps) "afin de mesurer le niveau d'immunité collective et de mieux anticiper les risques de résurgence dans les années à venir".

Dans l'Hexagone, la vigilance reste de mise. "Avec la persistance de foyers actifs (notamment dans des zones touristiques du sud de la France), et le retour des vacances d’été, le risque de foyers secondaires dans d’autres régions en France reste élevé", prévient ainsi Santé publique France.

Branle-bas de combat

Face à cette "recrudescence, jamais vue en France [hexagonale], du nombre de cas autochtones", la ville de Nice a ainsi décidé de réunir ce 25 septembre un "conseil local de santé exceptionnel". L'occasion pour elle de communiquer sur les actions mises en place : installation de pièges, survol par drones des zones infestées pour repérer la présence d'eaux stagnantes, campagne de sensibilisation...

Depuis plusieurs années déjà, les collectivités territoriales se mobilisent, à l'image de la commune de La Brède, affectée par le moustique tigre dès 2012 (lire ce retour d'expérience). En 2019, un décret avait d'ailleurs renforcé les pouvoirs des maires en la matière (lire notre article). Elles multiplient les actions : surveillance entomologique, distribution de répulsifs et de moustiquaires, suppression des eaux stagnantes dans les espaces publics, etc.

L'Anses enseigne qu'à ce jour, la lutte contre les moustiques du genre Aedes, dont le moustique tigre Aedes albopictus, ou encore Aedes aegypti, et Aedespolynesiensis repose toutefois "principalement sur l'utilisation de produits insecticides". Pour autant, des alternatives existent, dont les lâchers de moustiques. Une méthode dont l'agence vient d'évaluer l'efficacité, laquelle est jugée variable en fonction de la technique utilisée.

Des techniques de lâchers de moustiques aux effets variables

La technique dite "de l'insecte stérile" (lâchers de mâles rendus stériles par irradiation), récemment expérimentée à Brive-la-Gaillarde (lire notre article du 14 mai), apparait probante, l'Anses jugeant qu'elle présente "un niveau de preuve avéré pour la réduction du taux d’éclosion des œufs chez Aedes albopictus et probable chez Aedes aegypti".

Même appréciation favorable pour celle dite "de l'insecte incompatible" (lâchers de mâles porteurs d'une souche particulière de la bactérie Wolbachia, qui ne permettent pas aux œufs de se développer si la femelle est porteuse d'une souche différente, ou non porteuse de la bactérie). En revanche, l'Anses confie manquer de donner pour déterminer si ceux deux techniques peuvent effectivement réduire l'incidence des maladies vectorielles.

À l'inverse, elle observe que la technique dite "de remplacement" (lâchers de mâles et femelles porteurs d'une souche de la bactérie Wolbachia sélectionnée pour réduire leur "compétence à transmettre un virus ciblé") présente un effet "avéré" sur la diminution de l'incidence de la dengue (v. encadré), et "possible" sur celle du chikungunya.

Un éventuel revers à la médaille ?

Loin d'être une panacée. L'agence met ainsi en avant le fait que ces lâchers, qui doivent être "déployés sur le long terme et lorsque les densités de moustiques sont au plus bas", ne peuvent à eux seuls résoudre les problèmes posés par les moustiques, mais doivent être mis en œuvre "dans le cadre d'une stratégie de lutte antivectorielle intégrée" (autres méthodes visant la réduction de la population des moustiques, stratégie vaccinale, etc.).

Pour parfaire son analyse, l'Anses encourage la collecte de données supplémentaires, y compris afin de mieux documenter de possibles "effets non intentionnels" (phénomène de résistance, perturbation des chaînes alimentaires, modification des dynamiques de transmission à l'être humain, etc.). Elle propose d'ailleurs de créer un statut réglementaire pour les insectes irradiés ou porteurs de Wolbachia, et de rendre obligatoire la déclaration des lâchers auprès d'une autorité compétente à déterminer.

› Chikungunya, mais aussi dengue, Zika et West NileSi le chikungunya mène la danse, il est loin d'être la seule maladie transmise par les moustiques. Au 22 septembre, Santé publique France recensait ainsi, dans l'Hexagone : - 24 cas autonomes de dengue (11 foyers) : 12 en Paca, 5 en Occitanie, 4 en Aura, 3 en Nouvelle-Aquitaine. S'y ajoutent 1 cas dont la provenance n'est pas identifiée et 939 cas importés, venant majoritairement de Guadeloupe (241), de Polynésie française (214) et de Martinique (160) ; - 10 cas importés de Zika (dont 5 d'Indonésie et 3 de Thaïlande) ; - 36 cas autochtones infectés par le virus West Nile, dans 11 départements hexagonaux (Paca, Occitanie et, pour la première fois, l'Île-de-France et Aura). |