Les élus de la montagne finalisent leur "feuille de route" sur la diversification économique

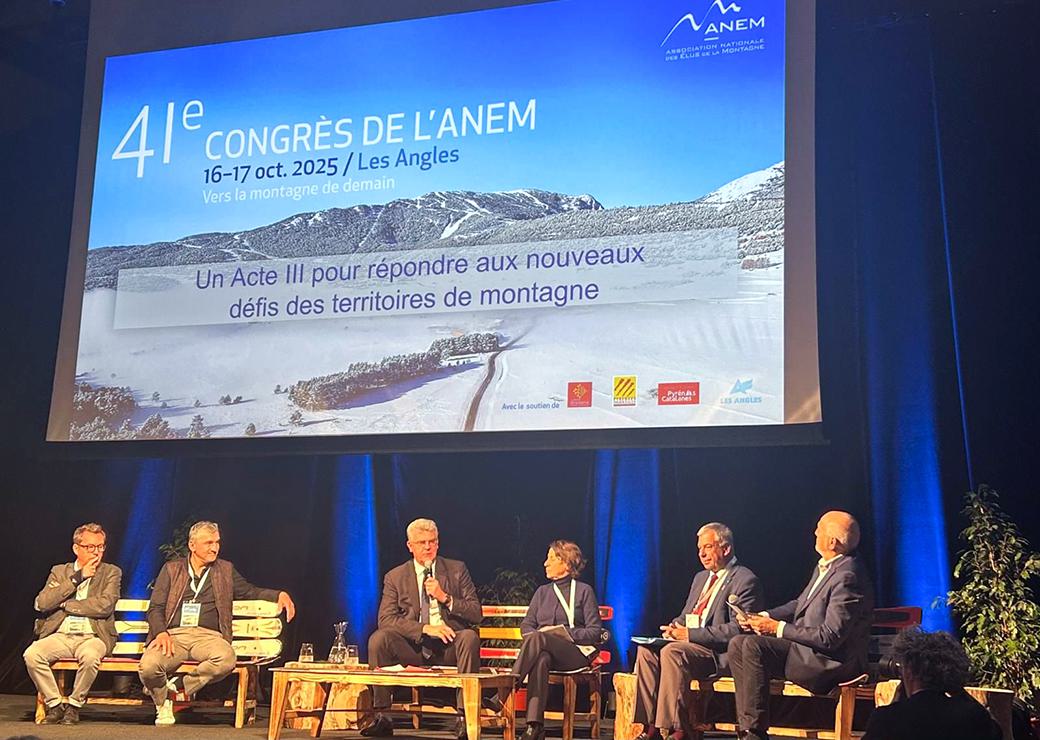

Réunis pour leur 41e congrès aux Angles (Pyrénées-Orientales), les 16 et 17 octobre, les élus de la montagne ont plaidé pour un "acte III"' de la loi Montagne qui assure la mise en oeuvre réelle de la "différenciation territoriale". Préoccupés par la plus grande vulnérabilité de leurs territoires aux enjeux climatiques, ils finalisent une "feuille de route" qui sera prête pour 2026. Pour eux, le ski a encore un avenir et doit surtout permettre de financer la diversification économique.

© ANEM. Association des élus de la montagne/ Jean-Pierre Vigier (au centre)

Carte scolaire, urbanisme, accès aux soins, ressource en eau… "La spécificité de la montagne reste parfois difficile à faire reconnaître", a clamé Jean-Pierre Vigier, le président de l’Association nationale des élus de la montagne (Anem) qui tenait son 41e congrès dans la station pyrénéenne des Angles, les 16 et 17 octobre, sur le thème de "La montagne de demain". Quarante ans après la "loi Montagne" de 1985 et près de dix ans après son "acte II" de 2016, les élus de la montagne ont appelé, dans une motion, à un véritable "acte III", car "certaines dispositions ne sont pas complètement appliquées", a déploré le député de la Haute-Loire. En particulier le principe de "différenciation territoriale". Si certains "points positifs" ont été enregistrés grâce à ces deux lois – tels que le développement équilibré du territoire, l’interdiction de construire en discontinuité du bâti, le New Deal numérique, etc. - "il faut que cette différenciation soit officiellement reconnue", a-t-il plaidé.

Acte III de la loi Montagne

Il y a un an, cinq commissions avaient été installées au sein de l'association pour plancher sur cet acte III. Lors d’une table ronde organisée le 16 octobre, elles ont pu partager leurs réflexions. Le sujet de la carte scolaire reste l'un des gros sujets de préoccupation des élus. Certes, la loi de 2016 a permis de garantir des seuils très bas pour maintenir une classe, mais une fois fermée, il est très difficile d’en rouvrir, a fait valoir Alice Morel, maire de Bellefosse (Bas-Rhin) coprésidente de la commission services publics.

Autre sujet d'inquiétude : l’accès aux soins. La mise en œuvre de l’accessibilité potentielle localisée (qui permet de calculer l’offre de soin au niveau de chaque commune) constitue un progrès mais elle repose sur la population permanente, alors qu’au nom de la différenciation "on devrait prendre la population DGF" (qui tient compte des résidences secondaires), a exposé Michel Garcia, maire de Matemale et président du PNR des Pyrénées catalanes. L’Anem propose aussi la création de maisons France santé, sur le modèle des maisons France services (ce qui fait écho à ce qu'envisage Sébastien Lecornu, comme celui-ci l'avait dit dès sa première nomination à Matignon et l'a répété la semaine dernière devant le Sénat). Ce qui aurait deux avantages, aux yeux d’Alice Morel : "regrouper les services en un seul lieu et permettre de regrouper plusieurs rendez-vous".

Rappelant que l’hydroélectricité représente entre 10 et 12% de la production nationale d'électricité, les élus se réjouissent de l’accord obtenu avec la Commission fin août après plus de dix ans de contentieux permettant de passer d’un régime de concessions hydrauliques à un régime d’autorisations et la mise à disposition par EDF de 6 GW de capacités hydroélectriques à des tiers, via un système de mise aux enchères (lire notre article du 2 septembre). Pour mettre en œuvre cet accord qui doit permettre de relancer les investissements, une proposition de loi sera déposée par les députés Marie-Noëlle Battistel (ex-présidente de l’Anem) et Philippe Bolo qui avaient conduit une mission d’information sur le sujet. Dans une deuxième motion, l’Anem demande l’adoption rapide du texte et de s’assurer "d’un fort niveau de dialogue avec les acteurs locaux, notamment sur l’indispensable partage de la ressource en eau, et une juste répartition de la valeur générée avec les collectivités locales".

Des retenues collinaires "multiusages"

Les élus ont aussi souligné l’exposition de leurs territoires aux effets du changement climatique. L'association avait été missionnée par le gouvernement au mois de mars pour élaborer une "feuille de route", en concertation avec le Conseil national de la montagne (CNM). Ce dernier se réunira "très prochainement", a précisé Jean-Pierre Vigier, se félicitant que son association ait réussi à "faire échouer" la tentative de suppression de cette instance au printemps, comme l’envisageait l’ancien gouvernement dans le cadre de l’examen du projet de loi de simplification de la vie économique. Le CNM, présidé par le Premier ministre, aurait d’ailleurs dû se réunir en marge de ce congrès, mais l’instabilité politique du moment en a décidé autrement. Pour 2026, "les feux sont au vert au niveau du CNM et des différents ministères", estime le député. "Le réchauffement est presque deux fois plus rapide [en montagne] que sur le reste du territoire, ce qui entraîne une augmentation des risques de catastrophes naturelles", s'est inquiété Jean-Pierre Vigier.

Mais les territoires de montagne ne veulent pas être mis sous cloche. Ils demandent par exemple d’être exemptés des périmètres du zéro artificialisation nette et insistent sur les enjeux liés aux retenues collinaires. Le préfet des Pyrénées-Orientales, Pierre Régnault de la Mothe, a indiqué qu’il venait d’autoriser la réalisation d’une retenue de 113.000 m3 sur les hauteurs de la station des Angles, au Roc d’Aude. Une retenue "multiusages" qui permettra de produire de la neige de culture l’hiver mais aussi sécurisera la ressource en eau pour les éleveurs, tout en fournissant une réserve en eau pour les sapeurs-pompiers, en cas d’incendie, dans "le département le plus sec de France".

"On sait qu’on aura moins de neige, que les filières doivent se réorganiser, mais on ne peut pas démonter toutes les stations", a-t-il justifié, affichant sa volonté de représenter un "Etat facilitateur". "Je suis pour un maillage territorial des retenues collinaires parce que l’eau c’est la vie", a commenté Jean-Pierre Vigier, se rangeant du côté du "bon sens paysan".

Le ski pour financer la transition

Depuis le mois d’avril, une mission d’information de l’Assemblée travaille plus spécifiquement sur l’avenir des stations de ski. Son rapport est attendu au mois de novembre. Pour le député de Haute-Savoie Xavier Roseren, membre de cette mission et vice-président de l’Anem, "le ski a toujours une très belle place". Du moins dans certaines stations. "On n’a pas trouvé une activité plus rentable qui permette de financer cette transition", a-t-il dit. C’est aussi l’avis de Michel Poudade, le maire des Angles. "Les activités que l’on va créer ne vont pas avoir de retour financier directement. Autant les faire payer au ski tant qu’on le pourra", a-t-il dit. Les Pyrénées ont toujours été "une terre de climatisme qui accueillait des visiteurs l‘été bien avant le ski_". D’ailleurs aux Angles, 40% des visiteurs ne viennent pas pour le ski. "C’est quand même une chance pour nous, on a fait un premier pas que d’autres devront faire", s'est-il félicité.

Pour les accompagner dans cette diversification économique (tourisme, stations de ski, filières économiques locales…) et dans l’adaptation au changement climatique, les élus de la montagne demandent la poursuite du programme Avenir montagnes qui s’achève en 2026. Et ils se réjouissent du nouveau programme présenté devant eux par Gisèle Rossat-Mignod, directrice du réseau de la Banque des Territoires (lire notre article du 14 octobre). "Je suis très content des six milliards d’euros qui vont être mis par la Banque des Territoires", a salué Xavier Roseren, soulignant notamment l’enjeu de "l’habitabilité". "Il faut qu’on puisse continuer à habiter dans nos territoires de montagne. La partie habitabilité et rénovation du bâti est aussi stratégique."