Aides aux étudiants : un "empilement" de mécanismes peu lisibles

Près de 8,8 milliards d'euros sont mobilisés chaque année pour soutenir les étudiants en France. Bourses, aides au logement et dispositifs fiscaux... Un rapport parlementaire met en lumière un système peu lisible et facteur d'inégalités. Il recommande d'instaurer une allocation étudiante comportant "un socle universel et une part sociale modulable, indexée sur l'inflation". Il préconise également de mettre en place une véritable politique nationale de la vie étudiante qui serait confiée au réseau des Crous.

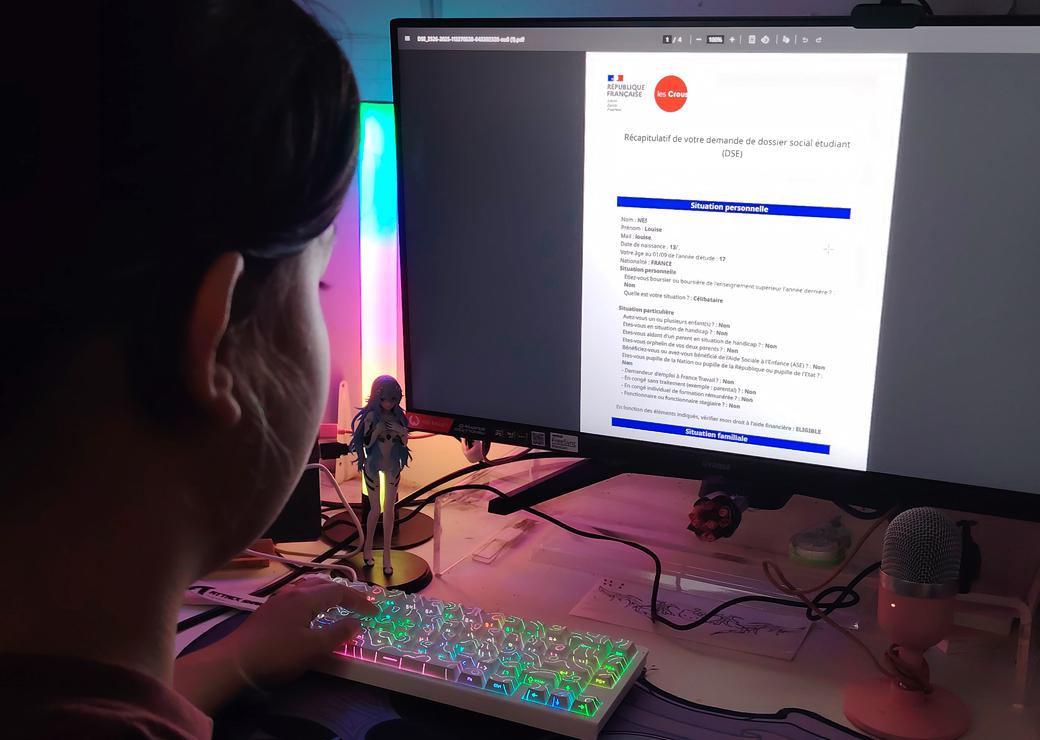

© Aurélie Roudaut

Près de 680.000 étudiants, soit 23% de quasi trois millions d'étudiants en France bénéficient d'aides sociales. L'État y consacre près de 8,8 milliards d'euros chaque année mais "les bourses ne permettent pas de couvrir les besoins essentiels" de logement, santé, nourriture, d'après le rapport d'information parlementaire, présenté par la députée Soumya Bourouaha (Gauche démocrate et républicaine) jeudi 2 octobre 2025 à l'Assemblée nationale. "L'accès à l'enseignement supérieur et la réussite des étudiants reste largement dominée par leur origine sociale", déplore la députée. Cet ensemble d'aides se caractérise par une grande hétérogénéité, mêlant aides directes aux étudiants, dispositifs liés au logement et soutiens fiscaux aux familles.

Les bourses, des aides directes

Le principal levier reste les bourses sur critères sociaux (BCS). Leur coût budgétaire s'élève à 2,36 milliards d'euros. Les montants vont de 1.454 euros à 6.335 euros par an selon l'échelon. La répartition illustre les contrastes : près de la moitié des bénéficiaires (45,8 %) perçoivent les aides les plus faibles (échelons 0bis et 1), tandis qu'un tiers se concentre sur les niveaux les plus élevés (5 à 7).

Ces bourses donnent accès à des avantages connexes : exonération des frais d'inscription (175 euros en licence, 618 euros en école d'ingénieur), gratuité de la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC, 105 euros) et accès prioritaire aux logements Crous. Elles ouvrent également droit au tarif social de 1 euro dans les restaurants universitaires.

Et des aides ciblées

À côté des bourses, des dispositifs plus ciblés répondent aux situations de précarité. L'aide spécifique ponctuelle, plafonnée à 6.142 euros par an, a concerné un peu plus de 50.000 étudiants en 2023, avec un montant moyen de 314 euros. L'allocation spécifique annuelle (ASAA), versée sur la durée de l'année universitaire, a bénéficié à 4.200 étudiants en 2024, principalement en rupture familiale. Son montant est aligné sur les barèmes des bourses, soit en moyenne 5.773 euros.

Enfin, l'aide à la mobilité internationale, dotée de 29 millions d'euros, permet chaque année le versement de plus de 72.000 mensualités de 400 euros aux étudiants boursiers partant étudier à l'étranger.

Des allocations logement qui pèsent lourd

Le logement reste la première préoccupation des étudiants. Et les plans gouvernementaux n'ont pas suffi à enrayer la crise du logement locatif (nos articles du 2 juillet et du 4 septembre 2025).

Les allocations logement représentent une dépense annuelle de 2,12 milliards d'euros, dont 1,82 milliard au titre de l'ALS et 302,8 millions pour l'APL. Près de 1,1 million d'étudiants en bénéficiaient fin 2023, soit environ un tiers de la population étudiante, dont 21 % de boursiers.

Mais l'efficacité de ce soutien est discutée. En zone tendue, l'offre de logements Crous reste insuffisante et de nombreux étudiants modestes doivent recourir au parc privé, où les aides couvrent en moyenne 40 % du loyer, à peine 33 % à Paris. La Cour des comptes, citée dans le rapport, souligne que ces dispositifs, "essentiels mais non adaptés aux situations de grande précarité", ne suffisent pas à garantir des conditions d'études sereines.

D'un système de tendance "familiariste"...

Au-delà des transferts directs, l'État mobilise fortement la fiscalité au bénéfice des familles. La majoration du quotient familial pour les étudiants rattachés au foyer parental représente à elle seule près de 2 milliards d'euros. S'y ajoutent 320 millions pour l'exonération des revenus étudiants, 373 millions pour les salaires des apprentis et gratifications de stage, 368 millions pour les pensions alimentaires déductibles et 218 millions au titre des réductions d'impôt pour frais de scolarité.

Au total, les aides fiscales atteignent 3,28 milliards d'euros par an, un montant supérieur à celui des aides au logement. Mais leur logique reste critiquée : elles profitent surtout aux ménages les plus aisés, alors que plus de la moitié des foyers fiscaux ne sont pas imposables et n'en tirent aucun avantage. La député Soumya Bourouaha propose de réformer ce système de tendance "familiariste", à savoir des aides versées en partie aux familles.

... vers un modèle "autonomiste"

Pour le transformer en modèle "autonomiste", elle suggère de distribuer les aides aux jeunes eux-mêmes (lire les recommandations dans notre encadré).

Car au terme de son analyse, le rapport constate que le dispositif français d'aides aux étudiants repose sur un "empilement" de mécanismes peu lisibles, aux effets parfois contradictoires. Dans un contexte d'inflation et de crise du logement étudiant, il plaide pour une réforme structurelle des aides afin d'en améliorer la lisibilité, l'équité et l'efficacité.

› Pour une véritable politique nationale de la vie étudiante, confiée au réseau des CrousLe rapport avance 22 recommandations destinées à rendre le système plus juste et plus efficace. Les députés préconisent d'abord de réformer les bourses sur critères sociaux, en simplifiant leurs barèmes, en les rendant plus progressifs et en assurant leur revalorisation annuelle indexée sur l'inflation. Ils proposent aussi d'étendre le versement des bourses aux mois d'été, période aujourd'hui non couverte, et de créer une allocation étudiante universelle, combinant un socle garanti pour tous et une part modulable selon les ressources et la situation de logement. Le rapport met également en cause le poids des avantages fiscaux parentaux, jugés peu redistributifs. Il recommande de supprimer la réduction d'impôt pour frais de scolarité, la déduction des pensions alimentaires et la demi-part fiscale jusqu'à 25 ans, afin de réorienter les moyens vers les étudiants eux-mêmes. Dans le même esprit, il suggère de tenir compte des ressources parentales dans le calcul des allocations logement. Sur le logement, les rapporteurs plaident pour supprimer le mois de carence avant le premier versement de l'aide, renforcer la garantie Visale et en étendre le bénéfice aux associations d'intermédiation locative. Ils insistent aussi sur la nécessité de pérenniser et généraliser l'encadrement des loyers dans les grandes métropoles, tout en fusionnant la taxe sur les logements vacants avec celle sur les résidences secondaires. Enfin, la restauration universitaire figure parmi les priorités : garantir le maintien du tarif très social de 1 euro pour les plus précaires, tout en luttant contre les "zones blanches" de la restauration étudiante, notamment en outre-mer. En conclusion, les rapporteurs plaident pour une véritable politique nationale de la vie étudiante, confiée au réseau des Crous, qui deviendrait le pilote territorial de cette stratégie. |