Le programme Petites Villes de demain à l'heure du bilan

En théorie reconduit après les municipales, le programme Petites Villes de demain a tenu ses promesses au cours du mandat qui se termine. Quelque 3,7 milliards d’euros ont été engagés au 31 décembre 2024, bien plus que les 3 milliards d'euros initialement prévus, selon une évaluation de l'ANCT. Si l'ex-Premier ministre François Bayrou s'était engagé à sa reconduction après 2026, l'avenir des chefs de projets, chevilles ouvrières du programme, reste tributaire des choix budgétaires.

© ANCT et AR

Doté initialement de 3 milliards d’euros sur six ans, le programme Petites Villes de demain (PVD), lancé en 2020, a largement dépassé les promesses. Au 31 décembre 2024, le montant des engagements financiers de l’État et de ses partenaires pour les 1.646 communes du programme s’élevait à 3,7 milliards d’euros, selon un rapport d’évaluation de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) que Localtis a pu consulter. La contribution de l’État s’élève à 1,4 milliard d’euros (fonds vert, fonds friches, Dsil, DETR, etc.), celle de l’Agence nationale de l'habitat (Anah) à 1,9 milliard d’euros en subventions pour la rénovation de logements et la Banque des Territoires a accordé pour 121 millions d’euros de prêts PRU-PVD (prêts de renouvellement urbain PVD). Le programme de revitalisation des petites villes a aussi permis d’engager 131 millions en ingénierie (ANCT, Anah, Banque des Territoires, Cerema, Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature) et 95 millions d’euros en cofinancements des 870 postes de chefs de projets (ANCT, Banque des Territoires et Anah).

Les deux tiers des actions engagées

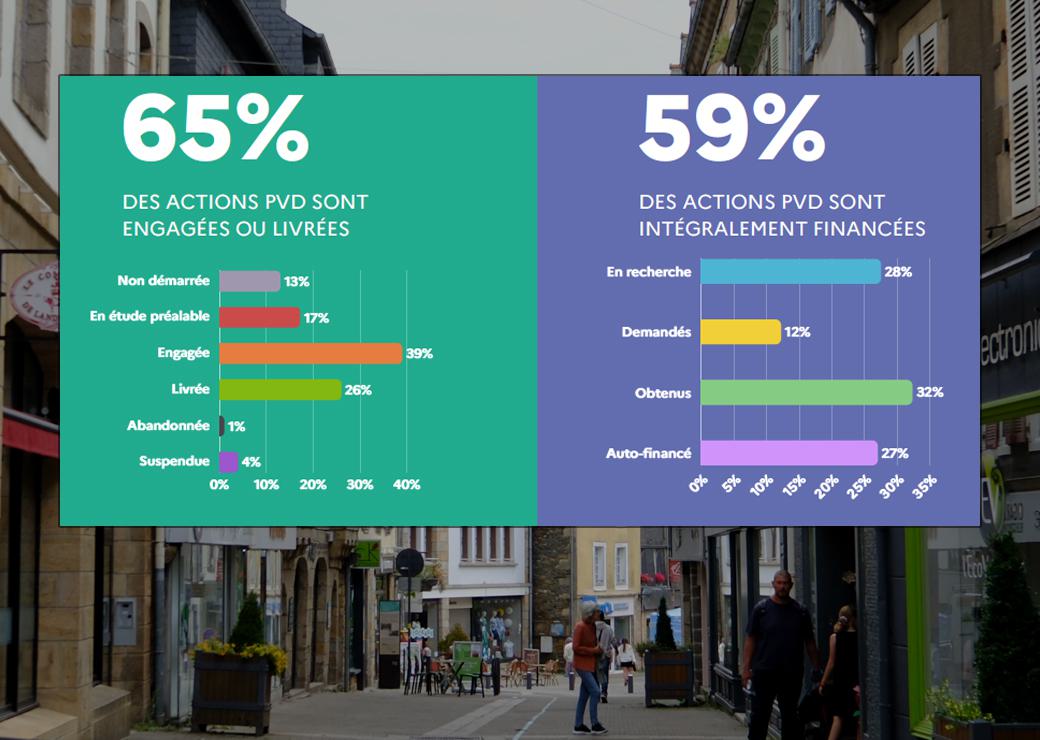

Au-delà des montants, l’ANCT, qui pilote le programme pour le compte de l’État, se félicite de l’avancée des projets. Près des deux tiers des quelque 30.000 actions comptabilisées ont été engagées ou livrées et 59% sont intégralement financées. C’est dans l’habitat que la proportion d’actions engagées est la plus importante (50%) même si, compte tenu de la longueur des opérations (études, travaux…), seules 18% sont livrées à ce stade. En revanche, pour ce qui est de l’accès aux services, 35% des actions sont au stade de l’engagement et 34% ont été livrées. Plus de la moitié de ces actions concernent le cadre de vie (17%), l’habitat (16%), la mobilité (12%) et le commerce (9%).

"Le portage politique des projets ainsi que la posture de l’État en accompagnateur des collectivités sont identifiés comme autant de facteurs de réussite pour la concrétisation des projets de territoire", souligne le rapport.

Les financements de l’État ont un effet de levier de 4 à 5. En clair, "chaque euro mobilisé par l’État a permis de contribuer à la réalisation de projets d’une valeur estimée entre 4 et 5 euros". Les communes apportent 20 à 25% des financements (soit la même proportion que l’État), ces derniers étant complétés par les régions et les départements (10% chacun) ou les intercommunalités (moins de 10%).

Un atout dans la quête de financements

L’évaluation montre que le "label PVD" est un atout dans la quête de financements, grâce notamment à une meilleure connaissance des dispositifs. Par exemple, au 26 mai 2025, 81% des communes PVD avaient déposé au moins un dossier "Fonds vert", contre 73% parmi les communes du panel de villes non PVD. "Non seulement les communes PVD sollicitent plus le fonds vert", mais elles ont également "plus de chances de voir leur demande de subvention acceptée". C’est aussi ce que montrait une enquête de l’Association des petites villes de France (APVF) menée en 2025 auprès des maires du programme : 67% d’entre eux estiment bénéficier d’un accès facilité aux financements de droit commun. Un résultat à mettre en parallèle avec la forte attente des habitants, exprimée dans le baromètre des petites villes publié en juillet : 93% des Français pensent qu’au cours des années à venir, "les pouvoirs publics doivent agir pour contribuer à l’évolution et à la transformation des petites villes" (voir notre article du 21 juillet)…

Ce même baromètre montre l’impact du programme sur la qualité de vie des habitants. 57% d’entre eux estiment que les aménagements réalisés ont amélioré le cadre de vie ou les mobilités. La vacance "structurelle" de logements (soit d’une durée de plus de deux ans), a reculé de 5,3% en 2020 à 4,9%, sachant que 353.481 logements ont été rénovés grâce aux aides de l’Anah.

Le programme est aussi un marqueur de la transition écologique. "C'est un des volets importants de Petites Villes de demain et c'est presque maintenant une manière de labelliser aussi notre territoire et quelque part de le vendre aussi", témoigne ainsi un élu, cité dans le rapport. Les communes du programme ont une plus forte propension à la sobriété foncière : elles ont consommé en moyenne 2.782 ha/an entre 2020 et 2024, contre une moyenne de 3.500 ha/an. Période pendant laquelle la consommation d'espaces naturels agricoles et forestiers dans les commune PVD a diminué de 20%.

Rôle moteur des chefs de projet

L’évaluation souligne le rôle moteur des chefs de projet dans ce domaine. Des chefs de projets qui sont aussi garants d’une certaine "transversalité". Cependant, leur sort reste tributaire d’arbitrages budgétaires, dans une période très incertaine. Alors que l'ancien Premier ministre François Bayrou s'était engagé, lors du dernier congrès de l'APVF à Saint-Rémy-de-Provence, à une prolongation du programme (voir notre article du 13 juin), le rapport d'évaluation rappelle que les financements de l’État (hors fonds et dotations) portent essentiellement sur de l’ingénierie : 8 à 11 millions d’euros du fonds national d'aménagement et de développement du territoire (FNADT), 6 millions d’euros sont versés par l’ANCT sur le fonds de concours pour le cofinancement de chefs de projet, "auxquels s’ajoutent d’autres financements de l’ANCT octroyés via son marché à bon de commande et certains fonds dédiés comme le fonds de restructuration des locaux d'activité (FRLA)". Au mois de juillet, le sénateur Bernard Delcros, rapporteur spécial sur le budget, avait fait part de ses craintes quant au FNADT (voir notre article du 8 juillet). Un autre sujet inquiète les élus : l’avenir du fonds vert. Instauré en 2023, il est passé de 2,5 milliards d’euros en 2024 à 1,15 milliard en 2025. "Un fonds qui fond plus vite que la banquise", selon les mots du président de l’APVF, Christophe Bouillon.