Municipales : le début du prochain mandat… vu par les élus sortants

Le Sénat a dévoilé ce 5 février les conclusions d'une consultation des élus municipaux sur les "100 premiers jours du mandat". Considéré comme une période clé dans le lancement des projets, le début du mandat est aussi l'époque des premières décisions. La nécessité de former les futurs élus à leurs fonctions et de rechercher des subventions sont jugés à ce titre essentiels. La consultation s'intéressait aussi à la question de la constitution des listes de candidats à l'élection municipale. Celle-ci a été difficile pour un peu plus de la moitié des répondants, un résultat qui inquiète certains sénateurs.

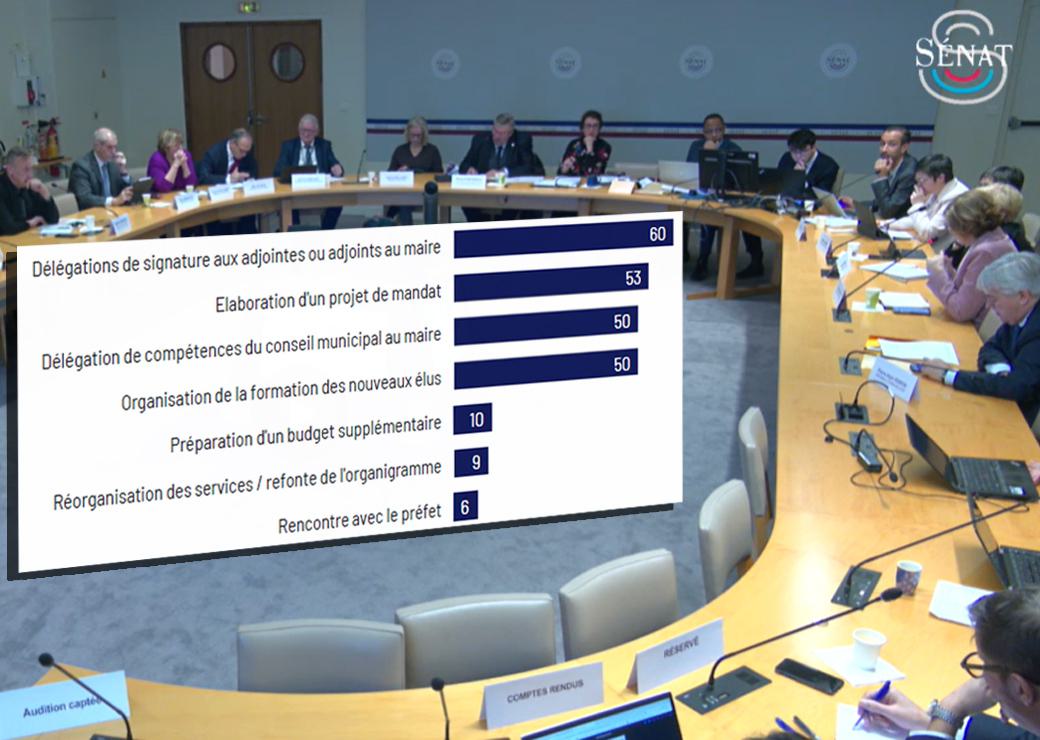

© Ipsos | Sénat | Question : "Quelles seront les trois premières mesures ou décisions à prendre en priorité ?" et capture vidéo de la séance.

Un millier d'élus municipaux actuellement en fonction – principalement des maires et des adjoints au maire – se sont exprimés en fin d'année dernière sur "les 100 premiers jours du mandat municipal", à l'occasion d'une consultation conduite par le Sénat. Les résultats, qui ont été présentés ce 5 février lors d'une réunion de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales, traduisent à la fois l'expérience vécue par ces élus au début de ce mandat (et des précédents, le cas échéant) et la capacité de projection de ceux qui, parmi les candidats, seront reconduits.

Aux yeux des répondants, les 100 premiers jours du mandat sont une "période de lancement des projets" (60%). Mais il faut simultanément veiller à ne pas "aller trop vite" et ne pas "lancer trop de projets" (58%). Selon 48% des élus, les trois premiers mois du mandat sont aussi "une période de transition avec l'ancienne municipalité".

D'après au moins la moitié des élus, quatre mesures devront être prises en priorité au cours des premiers jours du prochain mandat municipal : les délégations de signature aux adjoints au maire, l'élaboration d'un projet de mandat, la délégation de compétences du conseil municipal au maire et l'organisation de la formation des nouveaux élus. Ce besoin de formation pour les novices de la vie locale est pointé autant par les élus qui finissent leur premier mandat que ceux qui ont déjà trois mandats à leur actif. En revanche, les élus locaux l'expriment plus ou moins, selon le type de communes dans lequel ils exercent leurs fonctions. Ainsi, il est davantage mis en avant par les élus des villes de plus de 20.000 habitants (67%), que par ceux des autres communes, y compris celles de moins de 1.000 habitants (47%).

Formation : "grand écart" entre le discours et la réalité

"La formation, c'est un peu le fil rouge de cette enquête", a estimé Stéphane Zumsteeg, directeur du département politique et opinion à l'Institut de sondage Ipsos BVA. Lorsque les élus ont l'occasion de s'exprimer librement - comme c'était le cas à la fin de la consultation -, ils insistent en effet sur la nécessité d'une formation plus robuste en début de mandat. "Beaucoup d'élus ne comprennent pas toujours leur rôle et leur capacité à agir", pointe l'un d'eux.

"Les maires réclament de la formation", mais, dans les faits, "ils ne suivent pas de formation" et, donc, leur "taux de formation est très limité", s'est cependant inquiété Éric Kerrouche, sénateur (Landes, Socialistes) et politologue. Les formations ne se déroulent qu'en journée, ce qui ne permet pas aux élus locaux exerçant une activité professionnelle de se libérer, a pointé de son côté Patricia Schillinger. La sénatrice (Haut-Rhin, RDPI) a recommandé que les formateurs se déplacent jusqu'à la commune des élus locaux, pour leur faciliter la tâche. "Il ne faut pas sous-estimer l’entraide entre les maires", a nuancé Cédric Chevalier (Marne, Indépendants). L'élu qui a mené un projet "va aller expliquer" à ses pairs "comment il a fait". Ces derniers peuvent, dans ces conditions, se passer de formation.

D'autres décisions, comme la préparation d'un budget supplémentaire, ainsi que la réorganisation des services et la refonte de l'organigramme, sont également citées parmi celles qui sont à prendre en priorité au début du mandat. Mais elles sont mentionnées par seulement un dixième des élus.

Chasse aux subventions

Interrogé spécifiquement sur les mesures budgétaires, financières et fiscales qui paraissent prioritaires, le panel met en avant en premier lieu la recherche de subventions (68%). Cette opinion est particulièrement défendue par les élus des communes de moins de 20.000 habitants. La maîtrise de la masse salariale (43%) et la réduction des dépenses publiques (37%) sont quant à elles naturellement davantage évoquées par les élus des communes de plus de 1.000 habitants, dans lesquelles on compte un certain nombre d'employés territoriaux. La hausse de la fiscalité locale n'arrive qu'en cinquième position - avec 7% de réponse -, ce qui peut donner à penser que les communes devraient recourir assez peu cette année au levier fiscal. On notera toutefois que ce taux passe à 15% parmi les élus des communes de plus de 15.000 habitants.

Dans le cadre de la consultation, les élus locaux étaient interrogés également sur la période précédant l'élection municipale. L'occasion pour une petite majorité d'entre eux (51%) d'évoquer la complexité qu'ils ont rencontrée pour constituer leur liste de candidats au scrutin. L'exercice a été particulièrement épineux dans les communes de moins de 1.000 habitants : 61% des élus en fonction dans ces communes ont fait état de difficultés. Les principales raisons avancées par les élus (toutes tailles de communes comprises) sont la difficulté à convaincre des concitoyens de s'engager dans un mandat local et l'obligation de composer des listes paritaires. Ce second motif est particulièrement mis en avant par les édiles des communes de moins de 1.000 habitants, dans lesquelles le scrutin de liste paritaire s'appliquera pour la première fois le mois prochain. La composition des listes de candidats a été compliquée pour 72% d'entre eux.

Plus qu'une seule liste aux municipales ?

Mais les élus des communes comprises entre 500 et 1.000 habitants ont été proportionnellement plus nombreux à déclarer des difficultés que leurs collègues des communes de moins de 500 habitants, a observé Stéphane Zumsteeg. Le spécialiste de l'opinion explique ce résultat par la plus grande proximité – et donc la plus grande facilité à convaincre - dont bénéficient les candidats dans les communes plus petites.

"Dans beaucoup de petites communes, on ne va avoir qu’une seule liste, parce que [les candidats] auront déjà eu du mal à la monter", s'est alarmé Cédric Vial. Et alors que le panachage, c'est-à-dire la possibilité de rayer des noms, n'est plus admis, se déplacer au bureau de vote "ne sert à rien", a déploré le sénateur (Savoie, rattaché Les Républicains). "Les gens viendront peut-être cette fois-ci, mais ils ne viendront plus la prochaine fois. On va avoir un problème important de légitimité", a conclu l'élu, qui avait voté contre la réforme étendant le scrutin de liste paritaire aux communes de moins de 1.000 habitants. Un constat battu en brèche par Patricia Schillinger. Les caractéristiques du nouveau scrutin - notamment la prime majoritaire accordée à la liste arrivée en tête - ont encouragé des adjoints au maire à déposer des listes "contre le maire sortant", a-t-elle dit, parlant de "phénomène nouveau", en tout cas dans sa circonscription du Haut-Rhin.

Les sénateurs ont appelé à la réalisation d'un bilan de la mise en place du nouveau scrutin après les élections municipales, afin de mieux connaître les effets qu'il aura entraînés.